人は病気をするから健康なのです

令和5年3月8日

人は病気をするから健康なのです。健康だからこそ、そして健康を維持するためにこそ、病気になるのです。完全な健康など、絶対にあり得ません。

病気は本来、健康を守ろうとする尊い働きです。熱が出るのは害菌を減らし、汗によって毒素を排出させようとする働きです。痛みが出るのは血液を集め、病根を壊滅させようとする働きです。吐気も下痢も、同じことです。このような症状が何一つ現れないとするなら、私たちは体の異常を感じ取り、健康を守ることなどできません。私たちは病気をするから健康を守ることができるのです。そして、病気をしながら健康を維持しているのです。

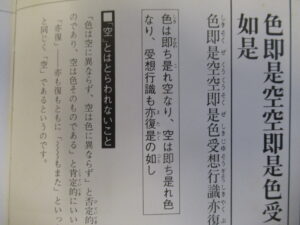

つまり、病気をすることと健康であることは同時にあるのです。『般若心経』はこれを「色即是空」と表記しています。〈色〉は病気なら、〈空〉が健康です。一般にはこれを「色は即ち是れ空なり」と音読し、〈色〉と〈空〉はイコールであると定義します(写真は金岡秀友『図説・般若心経』)。

しかし、私はこれを「色は是の空に即し」と音読してはどうかと主張しています。〈色〉と〈空〉はイコールではありません。病気と健康もイコールではありません。少なくとも人は、病気と健康が等しいなどとは夢にも思っていません。たしかに〝反対のもの〟です。しかし、同時にある、即しているのだといえば、いくらかはわかりますでしょうか。

病気は体の異常を感じ取り、同時に健康を守ろうとする尊い働きです。イコールではなく、同時にある、即しているということです。私たちには煩悩(色)があります。しかし、煩悩があるとわかるのは、本来は菩提(空)があるからです。本来は仏であるからです。煩悩と菩提は反対のものですが、実は同時にある、即しているのだということです。これが「煩悩即菩提」という仏教の教え、万古不変の真理です。

お腹が痛くなったら、胃に「教えてくれて、ありがとう」と言いましょう。動悸を覚えたら、心臓に「こんなに負担をかけて、ごめんなさい」と言いましょう。こうして薬を飲めば、回復が早まります。お大師さまにご祈願をすれば、さらに早まります。私たちは病気をしながら、健康を維持しているのです。病気は健康を守ろうとする尊い働きです。

健康は呼吸で決まる

令和5年2月17日

生きるとは〈息る〉こと、〈息をする〉ことです。だから、生きていくうえで、呼吸ほど大切なものはありません。健康は呼吸で決まるとさえいえるのです。よい呼吸をすれば健康になり、悪い呼吸をすれば健康を害するのです。

私たちは「食べていけるのか」「何を食べようか」と、食べることは忘れません。しかし、食事をせずとも何日かは生きていけますが、呼吸が止まれば、もはや生きていくことはできません。呼吸は生命を守る一大事であるのに、むしろ食事より大事であるのに、人は何も考えなければ、ケアもしないのです。これは誰が考えても、おかしなことです。

私たちは1分間に約15回、1日に約2万回、1年間に約730万回の呼吸をします。しかも、片時も休むことがありません。空気中の酸素を体内に取り入れ、栄養素を燃焼させてエネルギーに変え、これを生涯にわたって繰り返しているのです。ところが食事と同様、よい呼吸を習慣にして健康な人もいれば、残念ながら悪い呼吸によって不調を招いている人が多いのも事実です。

では、よい呼吸とは何でしょうか。それは深くて乱れのない呼吸です。反対に悪い呼吸とは浅くて乱れの多い呼吸です。実は、ここで健康の差が出るのです。皆様は「乱れた呼吸など、するはずがない」と思うでしょうか。では、悩みや苦しみを抱えた時、どんな呼吸をしているでしょうか。あるいは不安や怒りを覚えた時、どんな呼吸をしているでしょうか。このような状況に陥いると、人はゼイゼイ、ハアハアとまではいかずとも、大変に浅い、乱れた呼吸をしています。

そうすると、酸素が不十分となり、エネルギーを生み出せません。自律神経が乱れ、体内の機能が低下します。疲労が重なり、健康までも害するのです。呼吸は私たちが意識している以上に、はるかに大きなレベルにあることがわかりますでしょうか。健康法は数限りなくありますが、呼吸に無関心であることは、まるで足もとで墓穴を掘っているようなものです。

私はいつも〈声出し健康法〉をおすすめしていますが、これは深くて乱れのない呼吸そのものであるからです。もう、おわかりでしょう。お寺で読経をすることは、最高の健康法です。ストレスを解消し、心を平安に導きます。臓器の衰えを防ぎ、老化までも遅らせます。しかも、仏さまには法楽となり、先祖には供養となります。

私はさらに、吹奏楽器(あるいは類した健康機具)による呼吸筋の鍛錬もおすすめしています。つまり、肺を膨らませる筋肉を強化することです。私は毎日のお護摩で法螺貝を吹きますので、この点でも幸運この上がありません(写真)。

皆様もハーモニカや笛など、呼吸筋に関わる楽器に親しんでみてください。口元やほうれい線などにも効果テキメンで、美顔に導くことを保証します。顔の表情も豊かになりますよ。実は「私が証明です!」といいたいのですが(笑)。

最高の声出し健康法

令和5年1月22日

私たちは産声をあげてこの世に誕生します。つまり、この世に生れた最初の行動は、声を出すことでした。また、泣き声の大きい赤ちゃんは元気だともいわれます。これも、声の大きさが生命力の如何を証明する事実ともいえましょう。

逆にいえば、意識的に腹式呼吸(生命力の宿る丹田からの呼吸)をしつつ、大きな声を出せば健康法としての効果が期待できるのです。たとえば、カラオケです。カラオケで一曲を歌うと、100メートルを全速力で走った時と同等の有酸素運動になることがわかっています。全力疾走は心臓の悪い人には勧められませんが、カラオケなら何の問題もありません。楽しく歌いながら自律神経を整え、ストレスを解消し、血管をしなやかにし、血圧も下がります。さらに、動脈硬化を引きおこす中性脂肪まで減少することが判明しています。

これは私が知っている実話ですが、ある70代の女性が肺がんを患い、主治医から余命2年以内と宣告を受けました。彼女は人生の最後をどのように過ごすかを思案しましたが、カラオケで青春時代の思い出の曲を歌ってみたいと決心するにいたりました。ところが、自分でも驚くほどにハマってしまったのです。彼女は毎日毎日、カラオケに夢中になりました。どうしてもっと早くカラオケに出会えなかったのかと、悔やんだくらいでした。

半年ほど過ぎた頃、また主治医のもとを訪れ、再検査をしました。するとどうでしょうか。あの肺がんがスッカリ消えていました。有酸素運動によって自然治癒力が高まり、健康な肺に戻っていたのです。私はこのお話を聞くや、いわゆる〈声出し健康法〉に対して大きな自信を得ました。しかし考えれみれば、カラオケをせずとも、声出し健康法なら私は一日として休むことなく実践しています。皆様、おわかりですよね。

そうです、読経こそは〈最高の声出し健康法〉なのです。しかも、単なる健康法にとどまらず、仏さまには法楽となり、ご先祖には供養となり、自分には功徳となるのです。さらに訳文を学べば教養となり、写経をすれば書道の稽古となり、携帯すれば御守となるのです。こんな健康法が、ほかにあるでしょうか。あさか大師では僧侶はもちろんですが、参詣者が一緒に読経ができるよう『あさか大師勤行式』を販売(一冊千円)しています(写真)。

一般には、腹式呼吸は女性の方は苦手だとされますが、心配いりません。あさか大師で一緒に読経をすれば、自然にお腹から大きな声が出るようになります。まるで〝天上の声〟です。「お経は耳で読め」といいますが、お腹から声を出す僧侶の方と一緒に読経をすることが大切です。論より証拠です。皆様、〈最高の声出し健康法〉にどうぞお越しください。

神仙界のお菓子

令和5年1月13日

私はお菓子やケーキといった、いわゆる甘いものをほとんど食べません。今はお酒をやめたせいか、少しはいただくようになりましたが、それでも、皆様よりはかなり少ない方だと思います。

そこで、私なりに健康によいと思うおやつをチョイスしていますが、その一つがナツメ(写真左)です。

ナツメは中医学(漢方)では〈大棗〉といい、胃腸薬・補血薬・不眠薬などとして用いられます。さらに、薬効の強すぎる生薬に配合して、その性質を緩和させる働きがあるので、処方されることの多い薬材といえましょう。また、韓国料理の中でも人気のあるサムゲタンや、中国の辛口なべ料理である火鍋(フゥオグゥオ)などにも使われるので、ご存知の方も多いと思います。

しかし私にとって、ナツメは特別なものです。なぜなら、「仙菓」として星祭りの神さまにお供えするからです。つまり、神仙界のお菓子であり、不老長寿の霊薬でもあるからです。ほんのりと甘味がありますが、ストレスを乗り越えるためにも、私は毎日、3~5粒ぐらいをいただいています。ついでながら、煎じたナツメ茶を服用すると、花粉症の妙薬ともなりますので、ぜひお試しになってください。

次に、私がよくいただくのはクルミ(写真右)です。実はクルミは脳に形が似ています。中医学ではその臓器を強くするためには、似たような形のものを食べるとよいという原則があります。皆様は「そんなバカな」と思うかも知れませんが、これは薬効を調べればわかることです。

クルミは補腎(精力を引き出す)の薬剤としてもすばらしく、骨髄や脳にも薬効があります。それはオメガ3(αーリノレン酸)の油脂が多いことでも理解されましょう。つまり、ボケ防止と考える力をつけるために、私は素焼きのクルミを少しずついただいているのです。

ほかにも秘密の〇〇〇がありますが、今日はやめておきましょう。多いに若返ること、私が証明(!)です。そばに来て、ご覧になってください。

日想観のパワー

令和4年12月20日

人間は食事の栄養だけで生きているわけではありません。自分の精神生活、接する人や自然環境の〈気〉も大きく影響します。大勢の前でお話をすると疲れますし、住んでいる家の条件が悪いと体調もすぐれません。かつて家の建材で体調不良をおこした時代がありましたが、これも気のめぐりが悪くなるからでしょう。「気持ち」とは、自分の気がどのように保たれているかの目安なのです。

私がこのことを強く意識したのは、20代のはじめ、成田山で断食修行をした時でした。断食をしているわけですから当然お腹が空きます。たいていの男性は3日目ぐらいから体力がなくなり、どことなく力が入りません。女性は4日目ぐらいまではまったく平気で、元気に動きます。山で遭難しても、女性の方が助かる確率が高いのも同じ理由で、女性はさすがにエネルギーの蓄えが多いのでしょう。

ところが、不動堂の井戸で水行(水をかぶる)をすると、とたんに元気になります。石段を登っても、足早に登れました。これは水と身体の気が融合して、新たなパワーを引き出すためです。私は真夜中でも水行をするのが楽しくなったほどでした。自分の肉体レベルから、内的レベルを意識したのも、貴重な経験でした。

北陸や東北の大雪にもかかわらず、関東地方の今朝の日の出はみごとでした。あさか大師ではこの時期、ほぼ真正面から太陽が昇ります(写真)。

私は早朝、日の出を拝んで〈日想観〉をしています。これもまた太陽のパワーによって心身の活力が高まること、疑いようがありません。幸せと癒しのホルモンであるセントニンが増え、元気で壮快な一日を迎えることができます。日想観は真言密教の『十結』という聖教に出ており、いわゆる日天を拝む作法です。日天は天照皇大神であり、観世音菩薩であり、大日如来そのものです。これによって私は、毎日のように大日如来の灌頂を受けることができるのです。仏界から地上界への以心伝心を短時間で、しかも無料(!)で体験することができるのです。毎日毎日、当りまえに太陽が昇るとは、何とありがたいことでしょうか。この自然界のサイクルを生かさねば、もったいないことです。

新型コロナに加えて、インフルエンザやまた別のウイルスが加わって混合し、やっかいな感染が拡がっています。マスクや消毒はもちろん大切ですが、清潔な身心を保つことの大切さを感じます。皆様も早朝の太陽を拝んで、元気な毎日をお送りください。日の出が見えない方は、写真でもよいのです。出勤前に拝んでお出かけください。

(追記)雪国の皆様に対しましては、慎んでお見舞いを申し上げます。白亜の山頂からも太陽が照り輝いて、皆様が幸せでありますことをお祈りいたします。

声出し健康法

令和4年10月9日

昨日、初めての方がお参りにお越しになり、健康法についての話題になりました。そして、「和尚さんの健康法は何ですか?」と問われましたので、私はこのような場合(面倒なので一様に)、「お経です」と答えることにしています。つまり、読経で声を出すことが健康法だという意味です。

もちろん、私が心がけている健康法はいくつかありますが、読経がその代表であることは間違いありません。それも祈祷寺院らしく声を高々と張り上げ、太鼓と共に響かせます。同じ年代でも、私ぐらい大きな声の出る方は少ないと思います。若い方と比べても、決して劣るとは思いません。そもそも声の大きい人が元気であることは、確かなようです。

ところで、その方がとてもよいお話を聞かせてくださいました。それは自分の知っているある高齢の女性が肺炎になり、手術もできない状態だったそうです。その女性は余命長くはないと覚悟を決めたのか、せっかくだから人生の最後を楽しく過ごそうと決心して、カラオケに通い出したそうです。ところが、毎日毎日カラオケで好きな曲を歌ったところ、何とその肺炎が消えてしまったというのでした。

これは充分にあり得ることで、まずお腹から声を出すことによって、深い腹式呼吸ができます。それが血流を改善し、体温を上げ、細胞が若返り、免疫力を高め、しかもストレスを発散させます。それが肺臓を平癒させたのです。アンチエイジングの専門医がカラオケを勧めるのも当然でしょう。

実は、健康法について、私はかなり勉強しました。たくさんの本も読み、講演会や講習会にも参加しました。ただ、10人の医師や管理栄養士がいれば、10人の意見があり、まったく反対のことを言う実情を知らねばなりません。肉をたくさん食べなさいと言う方がいれば、野菜を中心にしなさいとも言います。牛乳を飲みなさいと言う方がいれば、あれは子牛の飲みものだからやめなさいとも言います。朝食は絶対に抜いてはいけませんと言う方もいれば、無理に食べる必要はないとも言います。糖質やグルテンフリーに対しても、いろいろな意見があります。こうした意見の違いに対しては、自分の体で確かめる以外に方法はありません。試してみて調子がよければ、それは自分の体に合っているということになるからです。だから、人には人それぞれの健康法があるということなのでしょう。

ところが、歩くことや大きな声を出すことに反対する方はいません。ジョギングは心臓に負担をかける方もいるでしょうが、ウォーキングを悪く言う方はいないはずです。また、大きな声を出すことも同じです。カラオケでもコーラスでも、詩吟でも謡でも、そして読経でも、皆様が興味のある〈声出し健康法〉をぜひ続けてみてください。効果てきめんですよ。

四十九日の回し打ち

令和4年9月10日

本日は私が親しくおつき合いをした、八丈太鼓(八丈島の郷土芸能)の指導者であったM氏の四十九日法要を挙行し(写真上)、法要後は参列したお弟子さんたちによって〈回し打ち〉の供養が捧げられました(写真下)。長年にわたって回忌法要を司ってまいりましたが、このような企画は初めてのことで、大変に感銘を受けました。

お弟子さん方は概してお若い年齢層ではありませんでしたが、太鼓を打ち始めると背筋が伸び、リズムに乗って体が躍動していました。週に一度のお稽古を続けていらっしゃるそうで、日ごろの成果が充分に発揮されたように思います。私は改めて、趣味(と一般にいわれるもの)に対する効用のすばらしさを痛感せざるを得ませんでした。

音楽に関しては、そのリズムや響きが右脳(情感を支配する部処)を適度に刺激し、その能力や記憶が蘇生すると聞きました。たとえば、つい先ほどのことすら自覚しない認知症の人でも、曲に合わせて好きな歌を唄い出すと、間違えずに最後まで唄いきるというのです。言語障害の子供さんに対しても、歌の効用がすばらしいことをうかがっています。カラオケを健康法としてすすめる医師がいることも、納得できましょう。

そうすると、お寺は〈健康道場〉としても、大いに活用すべき場所であることがわかります。第一にいっしょにお経を唱えることで、右脳を活性化します。さらに太鼓や法螺貝、木魚や鐘といった法具がそれを増長させます。第二に仏像や仏画の慈顔に接することで、浄土のようなやすらぎを得ることができます。第三に高雅なお香の薫りで心を癒し、異次元世界へと誘導することができます。第四に法話を聞くことで教養を深め、生きる喜びを得ることができます。そして、いつも冗談にお話をするのですが、さらに温泉(!)があったら、もうこれ以上の理想はありません(笑)。

かつて、映画解説で活躍した水野晴郎さんに、「いやー、映画って・・・」という名台詞がありました。私も言いましょう。「いやー、お寺ってほんとにいいもんですね。またご一緒に楽しみましょう!」と。

「闘病生活」か「共病生活」か

令和4年8月27日

あさか大師では毎日お護摩を修しますので、皆様からの護摩木祈願が寄せられます。そして、その護摩木祈願にはほとんど「病気平癒」や「〇〇病平癒」といった願目が入っています。なぜなら、人のお願いごとは病気(健康の問題)とお金(生活の問題)と対人(人間関係の問題)が最も多いからです。いろいろなお願いごとがあっても、結局はこの三つに集約されるとしても過言ではありません。

その病気に関する護摩木なのですが、実は私は「病気よありがとう」と念じつつ、これをお大師さまのお護摩の炎に投じています。「そんなバカな!」と思うでしょうが、本当なのです。なぜなら、病気は私たちの健康を守る尊い働きであるからです。このことは、私はいつもお話をしています。

たとえば、人はよくカゼを引きますが、カゼとは新しい免疫をつくり、新しい体質に変わるためのプロセスなのです。だから、カゼを引いたら、まさに〈風〉のように通過させ、新しい自分に生まれ変わるよう心がけることが大切です。こうして考えれば、病気というものの本質、病気の真実が見えて来ます。

熱が出るのは害菌を減らし、汗によって毒素を排泄しようとする働きです。痛みが出るのは血液を集め、病根を壊滅させようとする働きです。吐気も下痢もまったく同じです。このような症状が何ひとつ現れないとするなら、私たちは体の異常を感じ取り、自分を守ることなどできないからです。私たちは病気をしながら健康を守っている、いや、病気をするから健康なのだとさえ言えるのです。皆様、この真実がわかりますでしょうか。

このことは、私たちが恐れる〈がん〉も同じです。人の細胞はいずれはがんを発生させて、最後の防衛を図るのです。家族や社会のため、成功や名誉のため、人は多くの無理を重ねて生きています。その蓄積が体内環境をそこね、細胞を傷つけ、炎症をおこして行きます。そこで、何とか生き延びようとして変身した姿ががん細胞です。これを「ありがとう」と言わずして、何と語りかけるのでしょうか。

私はかつて、札幌がんセミナー理事長・小林博先生の『がんを味方にする生き方』を読み、大変に感動しました。先生は顕微鏡を見ながら、「今日も頑張っているね、立派だよがん細胞君!」と語りかけるそうです。「闘病生活」ではなく「共病生活」です。私が「病気よありがとう」と念じてご祈願をする理由は、この意味です。

そして、病気に立ち向かって闘うのではなく、健康を守ろうとする尊い働きに感謝をする方が、祈りの力が強まることも私は知っています。皆様もぜひ、「病気よありがとう」と念じてください。いいお話でしょう。

私の健康法

令和4年8月20日

健康法は何ですかと聞かれた場合、私はいつも「仕事です」と答えることにしています。実際、本当にそう思っているのですから、やむを得ません。

僧侶の仕事は、まさに健康法そのものです。第一に読経をします。最近は〈声出し健康法〉としてカラオケやコーラス、詩吟や朗読をすすめる医師が増えました。なぜなら、声の大きい人は元気だからです。これは間違いありません。皆様も、まわりの人を見てください。声の大きい人はよく食べて、よく働き、よく眠ります。風邪を引いても、すぐに回復します。

私の場合は特に、一般の僧侶より高い声を張り上げ、早いテンポで読経をします。眠くなるような読経はできません。すると、自然に腹式呼吸となり、新しい気力を体内に送ることができます。ここが大切なところで、人は不安やイライラがつのる時ほど、実は呼吸が浅くなるのです。深呼吸をすると、落ち着きを取りもどすことでもわかりましょう。読経はさらに、声帯を振るわせて代謝を上げますから、健康法にならぬはずがありません。読経をすると髪や爪の伸びが早まるのはこのためです。もちろん、ストレスの発散にもなります。

次に大汗をかいて太鼓を打ちますので、ジムに通わずとも筋トレになります。また法螺貝を吹くので、腹筋や肺臓を鍛えます。口元の筋肉も引き締まるので、表情が豊かになります。そのほか、仏花やお香の薫りによって精神を安らげ、仏像や仏画を見つめて瞑想に誘導できます。法話をするには読書や考える力が必要ですから、痴呆の予防にもなりましょう。

ただ、私はこのほかに毎朝、水平足踏みを3分間と腕立て伏せ20回を実践しています。水平足踏みとは文字どおり、膝を床から水平になるまで上げながら呼吸法と共に足踏みをする運動で、ご宝前に供えるお茶を沸かす間にちょうどよいのです。スクワットもおすすめですが、腰痛のある方には負担がかかるかも知れません。

また、あさか大師のとなりを流れる新河岸川の土手が、今年の春から遊歩道(自転車道)となりました。私は夕方か夜に、愛用の自転車でサイクリングをしています(写真)。

余談ですが、ここは池波正太郎の名作『鬼平犯科帳』第八巻「流星」の舞台です。原作には「新河岸川は荒川と略並行して武蔵野をながれ、やがて川の口(現和光市・下新倉)のあたりで荒川に合流する」とあります。現在の東京外環自動車道のハープ橋(さきたま大橋)のところが、その合流地点です。鬼平の時代から240年後の景観です。

美容と健康に一番の食品

令和4年7月13日

真言密教の僧侶は〈四度加行〉というカリキュラムを経て〈傳法灌頂〉に入壇し、教師(阿闍梨)となって住職の資格を得ます。また、この四度加行を伝授する方を大阿闍梨(略して大阿)といい、あさか大師では私が一人で担当しています。

今年は得度をした方が多く、したがって四度加行の伝授も多いので、これが大変です。たいていは3時間から4時間を要し、その間、まったく休みなく話し続けねばなりません。受者の方は、私の説明や印明(仏を象徴する手指の形や真言)を一つもらさず注目しています。大寺院の会館や大学の講堂など、大勢の伝授では居眠りをする受者の方もいますが、あさか大師ではそうはいきません。授ける方も授かる方も、真剣そのものです。

したがって、大変な心労を要することは言うまでもありません。心身ともにヘトヘトになります。だから、毎日の食事にも気をつかっています。実は、私のスタミナ源は酒粕です。酒粕は秋田大学の滝澤行雄先生によって研究が進められ、美容と健康に対しての効用が知られるようになりました。私は日本には味噌・醤油・梅干し・納豆といった、すぐれた発酵食品があることを喜んでいましたが、酒粕がさらにすばらしいものであることを最近になって知りました。

調理法は甘酒でも粕漬けでもよいのですが、私のおすすめは具だくさんの粕汁です。加行中の方も楽しみにしているようで、若い方は三杯もお代わりします。秘伝のかくし味は〇〇〇〇ですが、ブログではお教えできません。知りたい方はあさか大師に直接お越しください(要予約! 予約しないとなくなります)。

何しろ、栄養はもちろんのことですが、20種類以上のアミノ酸が驚異的な力を発揮します。これを飲んでいると、その保湿力の強さから肌はツヤツヤになり、さらに内臓が強化され、食欲が出て元気になります。見てください、私が証明です!

今日も不動護摩の伝授があり、大変に疲れましたが、粕汁と雑穀ご飯をいただき、もう回復しました。毎日飲んでいますので、そろそろ飽きるかなと思いきや、いやいや決して飽きません。美容と健康に一番の食品は酒粕です。これで決まりました。「酒粕万歳!」