この世とあの世の冥合(伝道法語)

令和7年7月3日

7月の伝道法語です。お盆にちなんで掲示しました。

私たちは自分の人生は自分で考え、自分で判断し、自分で歩んでいると思っています。しかし、本当にそうでしょうか。

私たちの人生には、思うようには行かないことがたくさんあります。また、思ってもみないことがたくさんおこります。たとえば、気をつけていても事故を起こすことがあります。また反対に、事故に巻き込まれることもあります。

それは自分の考えや判断を超えた何かがあるからです。それは眼には見えず、耳には聞こえず、理解を超えて私たちの人生に深く関わっているからです。

この世のことを「現世」といいます。あの世の「うつし」です。なぜなら、この世とあの世は表裏一体だからです。私たちはこの世に生きていますが、実はあの世にも生きているのです。この世とあの世を共に生きているからです。

あさか大師では7月5日(土)・6日(日)午後1時より、盂蘭盆施餓鬼会法要を勤修します。この世とあの世の冥合です。あの世へのアプローチは、この世の人生へのアプローチです。

5月の伝道法語

令和7年5月8日

5月の伝道法語は、また努力のお話です。みんなが努力をせずに、楽をしたいと思っています。また努力はしても、続かぬものだと思っています。それでも、努力をせずにうまく行くことはありません。

努力とは〝継続〟ではないでしょうか。決意することは誰でもできます。問題はコツコツと続けること、つまり、継続です。まさに、「継続は力なり」なのです。

何をするにも、まずはわずかな努力からです。わずかな努力を3日続け、10日続け、1ケ月を続ければ習慣となります。その、習慣が継続となります。そして、継続の積み重ねが小差となって現われます。

さらに、その小差を続ければ、やがては必ず大差となって大きな成果を得ます。一生の栄養を一日でとることはできません。努力もまた同じです。わずかな努力を続けることは、人生の極意です。

11月の伝道法語

令和6年11月9日

11月の伝道法語です。

人の悲しみを共に悲しむことは自然であり、容易にできることです。自分もまた同じ悲しみを背負うこともあるからでしょう。

しかし、人の喜びを共に喜ぶことは容易ではありません。人間のあらゆる感情の中で、〈ねたみ〉ほど厄介なものはないからです。

だから、人の喜びを共に喜べる人は、本当に豊かな人です。なぜなら、共に喜ぶことで、自分もまた新たな喜びを呼べるからです。しかも、それは足し算ではなく、掛け算で呼ぶこともあるのです。

「ねたみを制する人は人生を制する」ものと、肝に銘じましょう。

一日には十日分の価値がある

令和6年6月9日

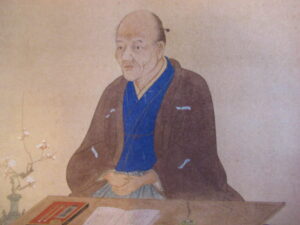

貝原益軒(江戸時代の本草学者・下写真)は、「齢をとったなら、一日を十日とも思って大切にすべきである」と、その著書『養生訓』で述べています。つまり、齢を重ねるにしたがって、月日は矢のように早くなるから、一日には十日分の価値があると思ってムダにしてはいけないという意味なのでしょう。なかなか頭の痛いお話です。

また、他人の過失が気に入らなくとも、「梵人だから無理もない」と寛大に受けとめ、決してとがめたり、怒ったりしてはいけない。時間を惜しんで楽しく日々を送るべきだと述べています。さらに、朝は静かな部屋で香をたき、聖人の教えを声を出して読み、心を清めて俗念を去るがよい。風のない日は庭に出てゆっくりと歩き、野の花を愛し、季節の風景を楽しむがよいとも述べています。

益軒は84歳という、当時としては異例の長寿をまっとうしました。著作活動も旺盛で、視力もよく、一本の歯もぬけていなかったようです。妻のハツ(東軒)は22歳も若い女性でした。夫婦の仲はむつまじく、共に音楽を趣味としました。益軒は琵琶を、東軒は筝を得意として、よく二人で合奏していたようです。

貝原益軒の生き方は私にもお手本となりますが、さて、どうでありましょうか。一日を十日とも、十日を百日とも、一ケ月を一年とも思えるか否かです。でも、心がけだけは持ち続けましょう。

6月の伝道法語

令和6年6月8日

6月の伝道法語です。

年齢を重ねれば、誰でも体力は衰えます。視力も脚力も衰えます。しかし、それは同時に体力を必要としない過程でもあるのです。経験を積み、知恵をみがき、人生の苦しみを乗り越えていく過程なのです。

現代人の多くは食事の栄養価も高く、健康への情報も豊かで、医薬品もサプリメントも欠くことはありません。長命であるだけに、昔の人よりはるかに若々しいはずです。それだけに、希望をもって年齢を重ねたいものです。

謙虚に学ぶことを忘れず、知恵をみがきましょう。年齢を重ねることを苦しみとせず、上手に乗り越えましょう。苦しみに耐えることは大切ですが、上手に乗り越えることはさらに大切です。希望をもって年齢を重ねることを、むしろ楽しみといたしましょう。

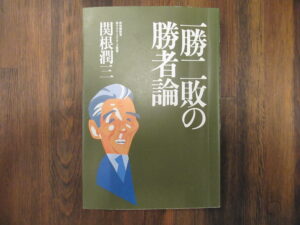

一勝二敗を続けましょう

令和5年4月26日

斎藤茂太さんの『人生80パーセント主義』と共に、私の大きな支えとなった本に、関根潤三さんの『一勝二敗の勝者論』がありました。関根さんもすでに故人となりましたが、かつてはプロ野球選手としても、また野球解説者としても一流の方でした。私は古典も読みますが、若い頃に出会った現代の書籍では、この二冊が忘れられません(写真)。

その『一勝二敗の勝者論』ですが、一勝二敗でどうして勝者になれるのか、皆様はわかりますか?

当然のことですが、一勝二敗では負け越しです。それを続けても、勝者にはなれません。しかし、関根さんがいうのは、その先の〝ねばり〟なのです。つまり、一勝二敗にくじけず、とにかく一勝する努力を続ければ、いつかは二勝一敗に勝ち越すことができる、時には三勝することだってできるかも知れないということなのです。勝率も六割六分七里です。そうなれば、態勢が変わります。そして、ついには勝者の道に到るということなのです。肝心なのは、くじけずに一勝すること、一勝二敗の逆転勝利を目ざすということなのです。

プロ野球は三連戦で組まれています。監督も選手も、たいていは全勝か二勝一敗を目ざします。しかし、勝負は相手があってのことですし、運もつきものです。相手だって同じことを考え、必死で立ち向かって来ます。それをすべて勝ち越そうとしても、無理なお話です。勝ちたい気持ちばかりが先行して一敗でもすれば、もういけません。気持ちが落ち込み、自暴自棄に落ち入るばかりです。こういう戦い方では、長いペナントレースに勝てるわけがありません。勝負というものは結局、最後に勝たねば意味がないのです。

それに、一勝二敗なら気を楽にして、のびのびと平常心でプレーすることができましょう。これも大事です。さすがに野球界で苦労を重ねた関根さんならではの勝者論だと、私は今でもこの本を大切に保管しています。皆様もどうか、一勝二敗の逆転勝利を目ざしてください。プラス思考は大切ですが、マイナス思考もまんざらではありません。私はこれを仏教的な空理をふまえて、「マイナス型プラス思考」と呼んでいます。一勝二敗、ですよ。

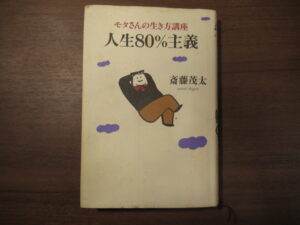

人生は70%ほどで

令和5年4月24日

齋藤茂太さんは精神科医として斎藤病院院長を勤めたほか、ユーモアあふれるエッセイストとしても、たくさんの業績を残しました。その中で、特に私の印象に残ったのは『人生80%主義』(経済界刊)という著書で、今でも時おり取り出しては読み続けています(写真)

齋藤さんがこの本で強調していることは、精神的なトラブルのほとんどは100%を望む完全主義から来ているから、これを80%ほどの水準に下げるべきだということです。いかにも斎藤さんらしい、余裕の人生論ですね。

この世の中で、100%完璧な生き方など、出来るはずがないのです。ところが、うつ病などの症状を抱える人はみな、まじめで責任感が強く、何ごとも完璧にやろうとする傾向があることは間違いありません。几帳面でだらしのないことを嫌う点でも共通しています。ややもすると、他人の失敗まで自分の責任であるかのように思ってしまう人もいます。それだけに、その性格が潔癖なのでしょう。

だから、自分が望むことの80%ほどでよしとするなら、心理的なストレスはかなり緩和するはずです。完璧を目ざす努力は大切であるけれども、ハンドルのように少し〝遊び〟がなければ、心の舵取りはできません。これはもちろん、最初から妥協するということではありません。目標に向かっては全力で当たりましょう。持てる力は出し切りましょう。ただ、失敗をしても、悔いが残っても、引きずってはなりません。いつまでも悩まずに、次のチャンスを待ちましょう。きっぱりと発想を変える、ここが大切です。

実は、私もかつては完全主義の傾向がありました。何をするにも思うようにいかないと悩み苦しみ、大きなストレスを抱えていたものでした。そんな中でこの本に出会い、まさに目からウロコでした。そして、私はさらに80%ならぬ、70%ほどが自分にはちょうどよいと思うようになりました。70%もうまくいったなら、上出来です。いや、むしろそのくらい気を楽にして臨んだほうが、かえってうまくいくのではないでしょうか。私の〈人生70%主義〉はこうして生まれたのです。

皆様の中にも完全主義の方がいらっしゃるはずです。車のハンドルのように、どうか余裕の遊びを持ってください。肩の力もぬきましょう。今まで以上にうまくいくはずです。そして斎藤さんの80%がいいか、私の70%がいいか、それは楽しみながら決めてください。人生に闘いはつきものですが、闘ってばかりもいられません。そうでしょう。

お葬式はなぜ大切なのか

令和5年4月23日

私は20代で僧侶となりましたが、親ほども年上の方々の前で、偉そうに法話をしたものでした。もちろん、いい法話もあったかも知れませんが、中にはとんでもない過ちも犯しました。その一つが、「葬式坊主にはなりませんよ」という放言でした。つまり、自分は生きている方々のために真言密教を学ぶけれども、亡くなった人のお葬式はゴメンだといいたかったのでしょう。

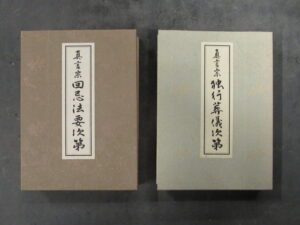

しかし、やがてこれが大変な間違いだったと気づきました。僧侶はこの世にもあの世にも関わらねばなりません。いや、この世とあの世は一つだという観念で勤めねばなりません。そこで私はお葬式について研究し、特に現代におけるお葬式の問題をふまえて『真言宗・独行葬儀次第』を、またそれに伴う『真言宗・回忌法要次第』を刊行しました(写真)。ありがたいことに、いずれも宗内ではよく普及しているようです。

兼好法師は『徒然草』の中で、「若きにもよらず、強きにもよらず、思いがけぬは死期なり」と書いています。どんなに若かろうが、どんなに丈夫であろうが、死は突然にやって来るものだといっています。どんな人でも、いずれは必ず死を迎えます。その確率は100パーセントです。にもかかわらず、人は死についてどれだけの自覚をもっているでしょうか。どれだけの自覚をもって人生を考えているでしょうか。残念ながら若い人ほど、また壮健な人ほど、この自覚がありません。

あの若さで、と思う人が突然の死を迎えます。仕事の鬼のように働いていた人が、突然の死を迎えます。病気の場合もあれば、事故による場合もあります。自殺も他殺もあります。つまり、この世は無常なのです。何がおきても不思議ではありません。その無常という土台の上で、人は生きているのです。これが仏教の、もっとも基本的な原点です。

だから、死につい考えなければ、自分らしく生きることも、豊かになることも、幸せになることもできません。そのためにも、肉親の死に接してこれを見送り、自分の人生について考えることです。そして、何が価値ある生き方なのか、何が最後に後悔をしない生き方なのかを考えることです。

さらに、人はこのようにして死を迎えるのだという事実を、子供さんやお孫さんに見せることも大切です。たとえ考える力はなくても、肉親の死を目で見て、悲しみの声を耳で聞いて、死について学ぶことはできるのです。ついでながら、財産も名誉も一手にした人ほど、死に対する自分の無力を感じると聞きました。自分が望んだものをすべて手に入れながら、死を前にしてのショックははかり知れないのでしょう。人生とは何かを考えるヒントになるお話です。

皆様、お葬式ほど死について考えるチャンスはありません。どんなに簡素でも、肉親のお葬式だけはなさってください。たとえ望んだ人生ではなかったとしても、最後に「ありがとう」と言えるよう、お葬式を大切にしてください。

終戦記念日

令和4年8月15日

今日は終戦記念日です。私は戦後の生まれですが、無謀極まりないあの太平洋戦争のことは、父からよく聞かされました。また私が子供の頃の郷里には、なお防空壕や弾薬などの残骸が散見されたものでした。

私の父はいわゆる〈インパール作戦〉から、奇跡的な生還を遂げて帰国しました。私にもし強運というほどのものがあるならば、それは父の強運を受け継いだ以外に、何ものでもありません。父はマラリア感染と銃弾の負傷によって歩くこともできませんでしたが、戦友たちの死体の中を両臂で這いながら、数日をかけて必死の思いで師団にたどり着きました。飢餓状態の中で、一体何を口に入れたのかは想像を絶するものがあります。

インパール作戦とは昭和19年3月より7月まで、インド東北部インパールを攻略するため、日本軍が立案した「史上最悪の作戦」です。2000メートル級のけわしい山岳地帯を転戦する過酷さに加え、重い装備、大量の雨、マラリヤや赤痢などの蔓延、そして何より食料もないまま、日本兵のほとんどが死傷しました。その死者は16万人に及び、その戦場はまさに「白骨街道」とまで呼ばれました。

このインパール作戦がどのように立案され、遂行されたのかについては、当時の資料、生還した兵士や白骨街道を目撃した現地人の証言をもとに、〈NHKスペシャル〉の取材班がまとめた『戦慄の記録・インパール』(岩波書店)に記載されています。これ以前にもインパール作戦を放映した番組はありましたが、父は「こんなものではなかったぞ」と語っていました。

父はマラリアに感染した体を震わせながら、浦賀(横須賀市)に帰国しました。夕暮れ時だったそうです。ところが、日本の敗戦を知る子供たちから、「兵隊さんがだらしがないから負けたんだ!」と石を投げられたそうで、これを語る時の父は、さすがに目に涙を浮かべていたものでした。生前の最後に、私はその浦賀に父を案内したことがありました。私が父に果たし得た、数少ない孝行であったかも知れません。

祖父は父が戦死したものと当然のように思い、多額の供養料を菩提寺に納めました。出兵してより5年後に、家族の前に現われた父の姿を見た驚きは、いかばかりであったのでしょうか。77年前、これが日本の姿だったのです。今日ばかりは、父が好きだった日本酒を位牌に供えました。

ウサギはどうしてカメに負けたのか

令和4年4月9日

昨日届いた月間『致知』の5月号に、大変におもしろいお話が書かれていました。

それは皆様がよくご存知の、ウサギとカメの童話についてです。皆様はあの童話の中で、どうしてウサギがカメに負けたのか、またそれによって何を教訓にしていると思うでしょうか。一般には、足の速いウサギはのろまなカメに負けるはずがないと思って居眠りをしてしまった、だから人生に油断は大敵だと、そのように思うはずです。ところがそれは、零点の答えだというのです。『致知』に書かれている答えをご紹介しましょう。

「カメにとって、相手はウサギでもライオンでもよかったはずだ。なぜならカメは一度も相手を見ていない。カメは旗の立っている頂上、つまり人生の目標だけを見つめて歩き続けた。一方のウサギはカメのことばかり気にして、大切な人生の目標を一度も考えることをしなかった」

私はわずか数行のこのお話を読んで、とんでもいないショックを受けました。この童話は『イソップ物語』の中に出ていますが、江戸時代に広まり、明治時代には教科書にも採用されたようです。作者のイソップはあるいは、一般に解釈されている意味でこの物語を綴ったかも知れません。しかし、このような童話も現代の大人の感覚で読むと、実に鮮やかな教訓として甦ることを知りました。

人生にライバルは大切です。ライバルがいるから、あの人には負けたくないという気持があるから、私たちは頑張れるのです。そうでなければ、私たちはそうそう頑張れるものではありません。皆様もそう思いませんか。

しかし、目標を誤ってはなりません。私たちはライバルに勝つことが人生の目標ではないのです。ライバルに勝つことによって何を得るのか、それによって人生に何をもたらすのか、その目標こそが大切なのです。その目標を見失うと、このウサギのような結果も招きかねません。その意味でも、カメは偉大であったのです。

このようなお話を読むと、何か得をしたような、とても豊かな一日になります。皆様は何を目標に生きていますか。さあ、いかがでしょうか。