山路天酬法話ブログ

「北風と太陽」への疑問

令和4年4月27日

昨夜はとんでもない突風となり、境内に置いた一輪車さえ遠くへ吹き飛ばされていました。この頃は天気が不安定で、真夏のような暑さと、逆に寒さを感じるほどの日が交互にやって来ます。よく「体がついていけない」とか、「何を着ていいのかわからない」などと言いますが、まさにこの頃の天気を指しているのでしょう。

ところで、突風といえば、『イソップ物語』に「北風と太陽」のお話があります。北風と太陽が、道を歩く人のマントをどちらが脱がせることができるか勝負をしたあのお話です。北風は力づくで、太陽はやさしい日差しからじわじわと照らし続けた結果、太陽の勝ちとなりました。つまり、人を動かすのは強引な力づくより、やさしさが大切だという教訓です。

このお話は、たとえばセールスのノウハウとしても、よく引き合いに出されます。どんなによい商品をお客様に売ろうとしても、強引な押し売りでは買っていただけません。かえって警戒されるからです。むしろ、この物語の太陽のようにやさしく、快感や喜びを与えることが大切です。相手の立場になって考え、困っていることや悩んでいることがあったら、相談にのってあげるようにすれば、商品は頼まずとも売れるというわけです。

そして、この教訓はすべての対人関係にも当てはまります。社長と従業員、先生と生徒、医者と患者など、人と人が交流する以上は大いに学ぶべきでありましょう。ヘタな人生論より、こういうお話の方が真に迫るものがあります。

しかし、私はこの頃、「まてよ・・・」とさえ思うことがあります。物ごとは何でも二面性があるはずです。たしかにこの太陽のように、〝やさしさ〟は大切です。しかし、時には北風のように強引な〝きびしさ〟をもって、一気に突き進むことも大切ではないでしょうか。世の中はやさしさだけでは通らないこともあるからです。それに、太陽のようなアプローチが、いつも成功するとはかぎりません。やさしく接することが裏目に出れば、時には甘く見られることもありましょう。なめられることもありましょう。

人はもちろん、やさしさも大切ですが、きびしさを欠いてはなりません。いや、むしろ本当のやさしさとは、きびしさに裏づけされてこそ湧き出るものではないでしょうか。きびしく教えてくれる人、きびしく叱ってくれる人こそ、本当にやさしい人なのです。これを欠いた上司や先輩では、自分もまた成長はできません。つまり、こうした上司や先輩は、決してやさしい人ではないのです。親と子の関係も、まったく同じです。そうではありませんか。

金運護摩と回向法要

令和4年4月17日

本日は第三日曜日で、午前11時半より金運宝珠護摩(写真上)を、午後1時より回向法要(写真下)を修しました。またまたコロナ感染者数が増えて、お参りを遠慮する方が多いようです。それでも、お集りの方々と元気に読経をしました。

私ごとでありますが、このところ九星気学の著書執筆に専念しています。九星気学は以前にも出版しましたが、品切れとなり、お問い合わせや再刊のご要望が多くなりました。今月中の脱稿を目ざしていますが、そのため、なかなかブログが書けません。お待ちいただいている方には申し訳ないのですが、何とぞご理解ください。頑張りますので。

ウサギはどうしてカメに負けたのか

令和4年4月9日

昨日届いた月間『致知』の5月号に、大変におもしろいお話が書かれていました。

それは皆様がよくご存知の、ウサギとカメの童話についてです。皆様はあの童話の中で、どうしてウサギがカメに負けたのか、またそれによって何を教訓にしていると思うでしょうか。一般には、足の速いウサギはのろまなカメに負けるはずがないと思って居眠りをしてしまった、だから人生に油断は大敵だと、そのように思うはずです。ところがそれは、零点の答えだというのです。『致知』に書かれている答えをご紹介しましょう。

「カメにとって、相手はウサギでもライオンでもよかったはずだ。なぜならカメは一度も相手を見ていない。カメは旗の立っている頂上、つまり人生の目標だけを見つめて歩き続けた。一方のウサギはカメのことばかり気にして、大切な人生の目標を一度も考えることをしなかった」

私はわずか数行のこのお話を読んで、とんでもいないショックを受けました。この童話は『イソップ物語』の中に出ていますが、江戸時代に広まり、明治時代には教科書にも採用されたようです。作者のイソップはあるいは、一般に解釈されている意味でこの物語を綴ったかも知れません。しかし、このような童話も現代の大人の感覚で読むと、実に鮮やかな教訓として甦ることを知りました。

人生にライバルは大切です。ライバルがいるから、あの人には負けたくないという気持があるから、私たちは頑張れるのです。そうでなければ、私たちはそうそう頑張れるものではありません。皆様もそう思いませんか。

しかし、目標を誤ってはなりません。私たちはライバルに勝つことが人生の目標ではないのです。ライバルに勝つことによって何を得るのか、それによって人生に何をもたらすのか、その目標こそが大切なのです。その目標を見失うと、このウサギのような結果も招きかねません。その意味でも、カメは偉大であったのです。

このようなお話を読むと、何か得をしたような、とても豊かな一日になります。皆様は何を目標に生きていますか。さあ、いかがでしょうか。

ツアー参拝

令和4年4月3日

本日はパワースポットを巡る、ツアーでの参拝がありました(写真)。

全員が熱心に合掌し、真剣に祈る姿はさすがです。初詣や御朱印にお越しの方とは、いささか違っていました。そして、眼も耳も超えていらっしゃるようで、他のお寺とどこが違うのかを見ておられたようにさえ思いました。

私も僧侶の方も緊張しましたが、どのように思われたか、いずれはお聞きしてみましょう。午前中から忙しい一日でした。

総回向と桜まつり

令和4年4月2日

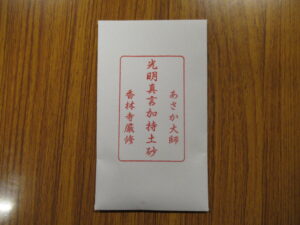

本日は月始めの総回向を修しました。うららかな日和の中、皆様が熱心にお集りくださり、光明真言(真言密教が最も重んじるマントラ)が堂内に響きました(写真)。ご回向は、この霊気との調和が大切です。

そして、総回向の後は昨年に続き、第二回の〈桜まつり〉を挙行しました。今年はまさに、満開の勝縁です。言葉にもならない景観に、ただただ感激でした。〈八丈太鼓〉様のご披露に続き、飛び入り参加で大人も子供も、車イスの高齢者も、それぞれに夢中でした。

うれしくも、楽しい一日。人生もこのようにありあたいものです。お集りの皆様、僧侶の皆様、ご来賓の方々、みんなのアイドルであるイングランドポニーの〈はなちゃん〉、ありがとうございました。

桜満開

令和4年3月31日

あさか大師の桜が、本日満開となりました。新緑に映えて、まぶしいばかりです(写真)。今朝からたくさんの方々が花見に訪れ、カメラマンの姿も絶えません。

美しく咲き、短くも散る桜の潔さは、まさに日本人の魂です。いや、よけいな講釈はやめておきましょう。明後日の〈桜まつり〉まで、この満開が保ちますよう。お大師さまも、お喜びくださいますよう。皆様も、ぜひお越しくださいますよう。

桜開花

令和4年3月25日

しばらく、寒い日が続きましたが、あさか大師の桜が今日、開花しました。先日の蕾と同じところをご披露します(写真)。ただ、まだ寒い日が続くそうで、桜がかわいいそうです。咲いていいやらいけないやら、迷っているように見えてなりません。晴れの日が続いてほしいものです。

今日は午前中にめずらしく葬儀が入り、その後に伝授をしました。私は受者がわかりやすいようプリントを配ったり、現前で絵を描いたり、メモを渡したりしますので、それだけ時間ががかかります。そして、わかりやすさに加え、楽しさが加わるよう努めています。楽しくなければ理解できませんし、長く続けることもできません。そして、楽しくなければホンモノではないとさえ思っています。これは、大事なことです。

まずは、しばらく、桜を眺めて息を抜きましょう。そして、楽しみましょう。満開の予測が立ちませんが、4月2日が〈桜まつり〉です。お越しください。

正御影供と春彼岸会

令和4年3月20日

今日は午前9時半より毘沙門天法の伝授、午前11時半にお大師さまの正御影供(お姿の仏画を供養する法要)と金運護摩供、午後1時からは春彼岸会、午後2時半からは得度式と、実に多忙な一日でした。

写真をご披露しましょう。まずは正御影供のお飾りです。お大師さまの御影に描かれているお持物(水瓶・木履(木製のクツ)・琥珀念珠)を私が復元したもので、あさか大師にしかありません。そのほかいろいろな仙薬と、広島から届いた加茂鶴酒造の銘酒『弘法大師』もお供えしました(写真)。

金運護摩はいつもどおり、力強い炎が舞い上がりました(写真)。皆様が真剣で、きびしい世相を乗り越えようとする気迫に満ちた読経でした(写真)。

続いて春彼岸会です。僧侶の方々の声明(音曲)に続き、参詣の皆様もいっしょに読経をしました(写真)。

法要の後は、光明真言の祈りを一年間続けた「お土砂」を配りました(写真)。お土砂の一粒一粒が如意宝珠です。

そして、最後は得度式です。本日は三名の方が受戒されました(写真)。ういういしい法衣姿がお似合いでした。

得度をなさった皆様、おめでとうございます。またご参列をいただきました先輩僧侶の皆様、お手伝いの皆様、ありがとうございました。私はさすがに疲れはて、得度をなさった鍼灸の先生にハリを打っていただいたほどです。今日は早くに休みます。

木蓮の花

令和4年3月19日

今月は18日から春彼岸に入り、木蓮の花が咲き誇っています。木蓮には紫木蓮と白木蓮がありますが、今日は行きつけのコンビニの前でみごとな白木蓮を見つけました(写真)。

日本は遠い先祖を神棚に、近い先祖を仏壇に祀り、神さまと仏さまが共存する国です。そして、神さまを父となし、仏さまを母となして2681年の世界一古い国家(ギネス認定)として存続して来ました。

私が特に、日本は仏さまに守られた国だと思う理由の一つは、春秋の彼岸にも、お盆にもそれぞれに特有の花が咲くことです。春彼岸には木蓮が、夏のお盆には蓮の花が、そして秋彼岸には曼珠沙華(彼岸花)と、その度に仏さまを讃える花が美しく咲くではありませんか。

これらの花につつまれて、日本人は先祖を尊び、墓参をします。しかも、誰に頼まれずとも、これらの花がおのずから咲くのです。私はこのことを思うだけでも、日本は何とすばらしい国なのかと感動すら覚えます。皆様も町かどで木蓮を見たならば、「仏さまの花」と讃えてください。

ついでながら、あさか大師の桜も、いよいよ開花を迎えるばかりとなりました。蕾はふっくらとふくらみ、明日にも開花の様相です(写真)。明日は午前11時半よりお大師さまの正御影供(金運護摩合修)、午後1時からは春彼岸会(お土砂授与)を奉修します。お大師様にもご先祖にも、木蓮と共にお供えになりましょう。

また、4月2日(土)に〈桜まつり〉を予定していますが、散らずに残ってくれることを祈っています。皆様、お楽しみに。そして、ぜひお越しになってください。

匂ひ起こせよ梅の花

令和4年3月13日

暖かい風を感じるようになりました。まさに、柔らかい〈東風〉の趣きです。そして、道真公(天神様)の歌が偲ばれ、梅が満開となりました。すなわち、

東風(こち)吹かば 匂(にお)ひおこせよ梅の花 あるじなしとて 春を忘るな

都(京都)から大宰府に流される折の作とされています。「東風が吹いたら大宰府まで匂いを届けておくれ、あるじ(私)がいないからといって、春を忘れてはなりませんよ」という意味です。

道真公は梅が好きだったので、天神社には必ず植えられています。特に紅梅を愛でて、自分の住居を〈紅梅殿〉まで称しました。現代は花見といえば桜ですが、平安時代までは梅だったのです。清少納言の『枕草子』にも、「木の花は濃きも薄きも紅梅」とあるのはそのためかも知れません。

あさか大師の近辺でも、今が梅の満開です。今朝ほどの散策で、農家のみごとな紅梅を見つけました(写真)。まさに、匂いおこせよの真っただ中です。

もちろん、白梅もまた違った趣きがあります。こちらもまた見事というほかはありません(写真)。ともども、心地よい匂いにつつまれ、一日が豊かになりました。

あさか大師には隣りに桜並木がありますが、いずれは私も梅を植えたいと思っています。紅梅、白梅、いずれも、私がいなくなっても匂いをおこしてくれますように。