山路天酬法話ブログ

続・奇跡がおこる「幸せの粕汁」

令和5年8月28日

酒粕のすぐれた薬効については、秋田大学名誉教授・滝澤幸雄先生の研究発表によって明らかになりました。今では手軽な書籍がたくさんありますので、ぜひご覧になってください(写真は学研『酒粕のパワーでやせる! 健康になる!』)。

酒蔵の杜氏の方々は肌はツヤツヤ、手はツルツルでシミ一つありません。酒造会社が酒粕化粧品の開発を競っているのも当然のことです。そして、酒粕を日常に食していれば、ダイエット効果も高まります。それどころか、酒粕は血糖値や血圧を下げ、動脈硬化や脳梗塞を予防し、アレルギー体質を改善し、肝機能を復活させ、さらにはがん・骨粗しょう症・更年期障害・うつ病・認知症・老化などに、信じられないほどの薬効があります。『奇跡がおこる「幸せの粕汁」』が、まんざら大げさではないことをわかってほしいのです。

その秘密は、発酵食品ならではの豊富な栄養素にあります。タンパク質・食物繊維・ビタミン(特にB群)・ミネラルなどはもちろん、アミノ酸も半端ではありません(糖質が多いのに、血糖を吸収します)。調理法は無限に広がりますが、味噌汁に加えたり、甘酒としていただくのが最もポピュラーです。スーパーでも酒粕の甘酒は人気があり、まさに「お米のヨーグルト」といえるのです。

日本には味噌・醤油・梅干し・納豆といったすぐれた食品がありますが、酒粕を見逃してはなりません。皆さんは酒粕というと、何となく「酒臭い!」というイメージがあるでしょうが、決してそんなことはありません。私も「幸せの粕汁」を知って以来、ヤミツキになりました。

和食が世界的に人気があるのはよいとして、私はいずれ、酒粕が世界中から注目されることを信じて疑いません。それほどに、日本のお米は偉大だということです。皆さんも、ぜひ酒粕を見直してください。そして、ご家族の健康を守り、奇跡をおこしてください。

奇跡がおこる「幸せの粕汁」

令和5年8月24日

私は毎日、具だくさんのみそ汁に酒粕を加えた、いわゆる〈粕汁〉を作っていただいています。

そして、ご先祖にも供え、僧侶やご信徒の皆さんにもふるまっています。特に弟子僧はお護摩の後、持参したおにぎりをいただきますので、この粕汁が楽しみなのでしょう。若い方は三杯もおかわりします。そして、粕汁とはこんなにもおいしかったのかと驚き、身も心もホッとして幸せになります。落ち込んだ人までも顔色が明るくなり、食欲が出て、元気をいただきます。まさに、奇跡がおこる「幸せの粕汁」です。その事実は、多くの方々が知っています。

粗食を代表して「一汁一菜」などといいますが、具だくさんであれば煮物もいらないほどの、実は豊かな食事なのです。私は普通、ダイコン・ニンジン・ゴボウ・しいたけ・こんにゃく・油あげ・豆腐の七種類を入れています。酒臭さなどありません。どなたでも、喜んでいただけます(写真)。

人は何が幸せかといえば、おいしいものをいただいている時です。幸せは感じ取るものですが、いつでも、どこでも、誰でもとはいきません。しかし、おいしいものをいただいている時ばかりは、みんなが幸せになります。若い頃、私はもらって来たパンの耳ばかりで暮らした時期がありましたから、そのことは身をもって知っています。

普通にご飯をいただけることこそが、人としての第一の幸せです。普通にご飯をいただければ、あとは何とかなるのです。皆さんも、奇跡がおこる「幸せの粕汁」に出会えるよう、あさか大師へお越しください。ただし、行事の時は出せません。普段の日におにぎりを持参すれば、たいていは出会えます。

ちなみに、私は全国の酒粕を試食しましたが、自信をもっておすすめするのは広島・〇〇〇酒造のものです。絶品ですよ。

続・金運銭を差し上げます

令和5年8月22日

一昨日11時半より、〈金運宝珠護摩〉が奉修されました。前回のブログでお知らせしたためか、初めての方々も加わって大勢の皆様が参拝なさいました(写真)。

お知らせしたとおり、今月より新しい〈金運銭〉を差し上げています。この金運銭を持っていると、「どこからともなくお金が入ります」と、皆様がおっしゃいます。また、「あさか大師にお参りすると、何となくいいことあります」ともおっしゃいます。

このような〝ご利益〟はお稲荷さまや聖天さまといった、いわゆる神さまに参拝する方がよくおっしゃいます。あさか大師は鎮守さまや霊符神といった神さまも祈りますが、中心はお大師さまです。そして、お大師さまは如意宝珠そのものです。あさか大師のパワーは、実はこの如意宝珠に秘密があります。

真言密教のマンダラにはあらゆる仏さまや神さまがいっぱいに共存しているように、如意宝珠にはあらゆる功徳がいっぱいに共存しています。だから、金運も上がり、そのほかあらゆる願いごとが叶うパワーが込められています。如意宝珠こそは真言密教の象徴なのです。

ただし、どんなにありがたい如意宝珠であっても、それを引き出すお導師がいなければ、それこそ宝の持ち腐れとなります。私は毎日、お大師さまにお仕えしてお護摩を奉修しています。行事や大祭の日ばかりではなく、その毎日の繰り返しが肝心なところです。それは、如意宝珠にお仕えしていることと、何ら変わりはありません。

皆様も、どこからともなくお金が入り、何となくいいことがありましたら、それを私にお伝えください。その言葉が、また次のパワーを生むからです。そして、そういう言葉が堂内に遍満して〈法界力〉となれば、まるで掛け算のように強大となるのです。本当のパワースポットは、それほど多くはありませんよ。

金運銭を差し上げます

令和5年8月18日

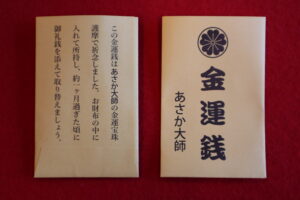

あさか大師では8月20日(日)11時半より、〈金運宝珠護摩〉を奉修します。噂が噂を読んで、参拝の方が増えてまいりました。如意宝珠の功徳が堂内いっぱいに遍満しますので、ぜひご自分の肌で体験してください。その功徳は絶大です。そして、先月より〈金運銭〉を開眼し、参拝の皆様に差し上げています(写真右が表、左が裏)。

この金運銭は毎月開眼し、毎月差し上げます。大きさはカードと同じですので、財布に入れて所持し、来月の金運宝珠護摩の折に返納してください。そして、お金の大切さを知り、お金に好かれてご自分の金運を高めてください。お金に好かれるための秘訣は、当日に私がお話をいたします。

多くの方々が、お金に対する偏見を持っています。お金を持っている人は悪い人だとか、人が損をすれば自分が得をするといった考えが、その代表です。私は決して富裕ではありませんし、特に経営手腕があるわけでもありません。お大師さまにお仕えしながら、きわめて質素な生活をしています。しかし、お金に対する考え方には絶対の自信があります。それは、お大師さまに教えられたとおりの生き方をして、それを実証しているからです。

金運宝珠護摩は毎月第3日曜日の11時半からです。どなたでもご自由にお参りください。そして、功徳をいただいたら、この小さな袋に御礼を添えて返納してください。御礼をすることも、また次の功徳を呼ぶ大切なマナーです。では、皆様にお会いできますことを楽しみにしております。

不思議な霊験

令和5年8月15日

あさか大師では毎日、お護摩が奉修されますが、人気があるのが〈護摩木祈願〉です。お護摩の浄炎に投じて祈願されますが、不思議な霊験が絶えません。特に〈願いおき護摩木〉といって、5日間~30日間祈願する護摩木にも特徴があり、全国から多数寄せられます。遠方の皆さんは、祈願日を指定してお申し込みください(写真)。

私がおすすめしていることは、「護摩木は具体的に!」ということです。単に〈病気平癒〉だけではなく、〈〇〇病平癒〉〈〇〇手術成功〉〈高熱降下〉〈血圧正常〉〈食欲増進〉といったように、細かく書くようにお話をしています。護摩木を投じると、私は汗だくになりますが、このパワーが堂内に遍満して不思議な霊験が成就するのです。初めての方でも、お越しになればわかります。毎日続けなければ、このようなパワーは生れません(写真)。

護摩木祈願と先祖供養は、車の両輪です。いずれが欠けてもいけません。この世の力と、あの世の力です。私たちは実は、この世とあの世を共に生きています。お大師さまはあの世の方ですが、この世にもいらっしゃるので「同行二人」といいます。そして、皆さんも亡くなった方の〝気配〟を感じることがあるはずです。あの世の方も、皆さんと共に生きているからです。このことを忘れてはなりません。

お護摩は毎日11時半からです。護摩木は一本200円ですから、どなたでもご負担なく申し込むことができます。具体的に書くのですよ、皆さん。

続続・人生を変える先祖供養

令和5年8月13日

「人生を変える先祖供養」は〈回向殿〉で実修されます。あさか大師のご本尊は厄除弘法大師(お大師さま)であり、毎日のお護摩で皆様からお寄せいただいたご祈願をいたします。その隣に回向殿があり、私は毎日、〈光明真言法〉という密教の秘法を勤めています(写真上)。

正面が〈光明真言曼荼羅〉で、向かって右が胎蔵界曼荼羅、左が金剛界曼荼羅です。その手前に先祖代々(直系)・先亡(傍系)・水子の位牌があり、この位牌と皆様の家に安置した供養紙が直結します。その手前に茶筒のような〈土砂器〉があり、合わせて〈土砂加持〉という作法をしています。これは光明真言の功徳によって、一粒一粒のお土砂が如意宝珠となり、その功徳が先祖を救い、施主の人生をも変えるからです。また、その手前の五色の五輪塔は光明真言の象徴で、形や色で功徳を表しています(写真下)。

もちろん、「人生を変える先祖供養」に参加したからといって、皆様の人生が明日から手のひらを返したように変わるわけではありません。そんなことを言えば、私はとんでもない詐欺師になってしまいます。しかし、こうした地味な努力が大きな功徳となり、やがては皆様の人生を変える大きなパワーになることは間違いありません。これは私の40年以上の経験から、はっきりと断言できるからです。

また、あさか大師ではご祈願もご回向(先祖供養)もきわめてお安い費用でお願いすることができます。これは私が自分に残された人生を、世間への恩返しとして過ごしたいためで、このことに一切の偽りはありません。参加をご希望の方はホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。

続・人生を変える先祖供養

令和5年8月10日

「人生を変える先祖供養」は父母両家にアプローチすることが大切です。そして、先祖の中で最も大きな影響力を持つのは、もちろん血のつながりを持つ直系の方々です。これを「先祖代々」と呼んでいます。特に父母と祖父母は強力な血系と霊系で結ばれます。父母や祖父母にとって、子供さんはもちろんですが、お孫さんがかわいい(!)のは当然のことです。

しかし、この世とあの世のつながりは直系ばかりとはかぎりません。皆さんの中には父母の兄弟、つまり叔父さんや叔母さんに大変にかわいがられた方がいるはずです。また、自分の甥や姪をかわいがった方もおりましょう。このような関係は、実はあの世に往っても続きます。私はこの叔父・叔母に対しては「先亡」という呼称を用いています。先祖代々が直系なら、先亡は傍系です。先祖供養はこの傍系が、意外な盲点となります。

よく「有縁無縁」という用語を聞きますが、ずいぶん曖昧な表現です。辞書を引くと、「仏縁がある人とない人」「救われた人と救われていない人」などとありますが、よくわかりません。先亡には先祖代々の意味も含んだニュアンスがありますが、ほかに思い当たる用語がありません。したがって、傍系の方々は「先亡」という表記で充分に感応するはずです。

さらに、「水子」さんも見逃してはなりません。どの家にも、水子さんは必ずいます。子供さんの多くの問題に、水子さんが関与しています。供養をすると、成長した姿で夢に出ることがあります。

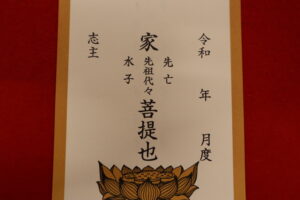

以上のお話を統合して、あさか大師では五輪塔婆の供養紙を用いて「人生を変える先祖供養」を実修しています(写真上)。右が表(胎蔵界)で父母両家(既婚者は四家)と志主名・月名を書き入れます。裏(金剛界)には光明真言が書かれています。表を拡大すると、先祖代々・先亡・水子の表記が確認されましょう(写真下)

この供養紙に対して私が毎日、真言密教の秘法〈光明真言法〉を実修し、皆さんの祈りと融合させるのです。そして、月ごとに交換して総回向に供えます。単なる弔いや法要ではありません。皆さんのルーツにパワーを送るのです。参加ご希望の方は、ホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。

人生を変える先祖供養

令和5年8月7日

あさか大師では一昨日と昨日、総回向法要があり、僧侶と信徒が共に読経をしました。ここに集まる皆さんは、ごく普通の方々です。経営者であり、勤め人であり、主婦であり、その子供たちです。しかし、この総回向は単なる法要でも、弔いでもありません。いうなれば「人生を変える先祖供養」に賛同し、熱心に参加している方々なのです(下写真)。

人生を変えるというと、皆さんは方位や改名、幸運を呼ぶ〇〇といった占いや風水、あるいはプラス思考の自己啓発やメンタルサイエンスが浮かぶと思います。私はこれらの分野についても、かなり研究しました。その長所については充分に熟知しているつもりです。

しかし、人生を決める最後の力は〈徳〉であることも痛感してきました。なぜなら、どんなに方位や改名を活用しても、プラス思考や自己啓発を重ねても、徳がなければそれを生かすことができないからです。では、徳は何によって決まるのでしょうか。私はそれを「タテには先祖から、ヨコには前世から」とお話をしています。つまり、一つは先祖から受け継いだDNA(遺伝子情報)であり、もう一つは自分自身の生き方です。互いに密接に関係していますが、先祖供養はこのタテとヨコの流れを同時に変えて、徳を積むことができます。

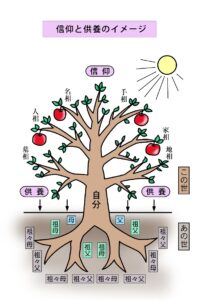

ただし、「人生を変える先祖供養」には三つの条件があります。①自分自身のルーツである父母両家を供養すること。②真言密教の阿闍梨(プロ)と共に供養すること。③毎日続けて供養することの三つです。①についてはご自身を樹木に譬えるとよくわかります(下図)

立派な収穫を得るには風通しをよくしたり、消毒をして害虫をさけることも大切ですが、最も大切なことは父母両家の供養にあることが一目瞭然です。まさに、人生の根本(!)です。②については五輪塔婆の供養紙を渡しますので、家に安置していただくだけでよいのです。「供養料を支払いますから拝んでおいてください」という方がおりますが、私の祈りが届くためには、これだけは実行いただかねばなりません。③は、私が毎日〈光明真言〉の秘法を修するので、皆さんが特にむずかしいことをする必要はありません。

さあ、ぜひ「人生を変える先祖供養」に参加してください。遠方の方は郵送でなさっています。北海道から沖縄まで、全国にいらっしゃいます。父母両家(夫婦は四家)で毎月2千円です。ホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。詳しく説明をいたします。

歯を食いしばって笑いましょう

令和5年8月3日

笑わねば幸運は来ません。健康にもなれません。幸せにもなれません。

だから、「笑う門には福来たる」といい、「笑いは百薬の長」ともいうのです。笑えばストレスホルモンを減らし、ハッピーホルモンが増えるのです。ハッピーだから笑うのではなく、笑うからハッピーになるのです。お金も時間もかからず、才能も必要とせず、努力もいりません。とにかく笑いましょう。つらいことがあったら、歯を食いしばって笑いましょう。

アートスティックスイミング(シンクロナイズドスイミング)の選手は、みな歯を食いしばって笑う訓練をします。彼女らは水深3メートル以上のプールで音楽に合わせ、技の完成度や表現力を競います。妖艶で派手な水着をまとって厚化粧をし、肺に空気をためて浮力を維持できるようノーズクリップをして、水面ではどんなにつらくても笑顔を見せねばなりません。

つまり、この競技の優雅さは、想像を絶する苦痛によって支えられているといっても過言ではないのです。水面下で激しく手足を動かし、もぐっては浮かび、浮かんではまたもぐり、肉体的苦痛は極限に達します。しかも、水面では若さをはち切らせて、にっこり笑っているではありませんか(写真・毎日新聞社)。

私はこの事実を知った時から、自分の小ささを知り、彼女たちに負けまいと思って、努めて笑うことを心がけるようになりました。もちろん、私にもつらい時はありますし、腹が立つ時も、くやしい時もあります。でも、他人に八つ当たりをしても、お酒を飲んでも何の解決にもなりません。そんな時、歯を食いしばって笑った時、たいていはいいことがあるものです。ほんとうですよ。

毎日、いろいろな方にお会いしていますが、笑える方は何とかなっています。結果が早いのです。幸運を呼び、健康を呼び、幸せを呼ぶからです。これもほんとうです。間違いありません。

観音さまの笑顔を「慟哭の微笑」といいます。大声をあげて泣きたい苦しみをこらえて、静かにほほえんでいるからです。アートスティックスイミングの選手たちは、現代の観音さまです。そして、歯をくいしばって笑える人は、観音さまのお力をいただけるのです。さあ、皆さんも、歯を食いしばって、にっこりと笑いましょう。

8月の強運ランキング

令和5年7月31日

「8月の強運ランキング」を発表します。

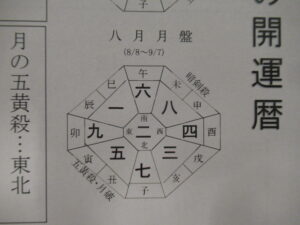

8月は正確には、8月8日から9月7日までの一ケ月です。庚申・二黒中宮の月で、東北(五黄殺・月破)、西南(暗剣殺)が凶方です(写真)。〈庚〉は継承を、〈申〉は伸びる様相を、〈二黒〉は従順と地道さををそれぞれに意味します。したがって、社会は新しい変革には向かいません。現状を続行する方向に動きます。

強運ランキングは一位が一白水星、二位が三碧木星、三位が九紫火星です。

これは個人の運勢となり、特に一白の人は東南にあって、これまでの努力が開花しやすい時です。水星の持つ柔軟で粘り強い特性を生かしましょう。三碧の人は北西にあって、上司運です。つまり、上司への気配りが開運のカギとなります。短気や失言は慎まねばなりません。九紫の人は東にあって、スタート台に立ちました。朝日をあびてセロトニンを増やし、知性を生かして前進しましょう。

この他の人については、ホームページの「今月の運勢」をご覧ください(8月1日公開)。いつもお話をすることですが、衰運こそは開運のチャンスです。つまり、衰運期の根回しや心がけが、開運期に入って生かされるということです。開運期に入って準備をしても、間に合いません。先祖供養やお墓参りをおすすめするのも、この意味です。

また、占いの吉凶と人生の幸不幸はまったく別のものです。幸せとは感じるもの、受け取るものです。病気をする時は、思いっきり病気をして、人生や健康について学ぶことです。それができなければ、人生はただの吉凶で終わってしまいます。

私は占いを学び、占いを教え、占いを用いますが、占いを超える生き方(立命)をすすめています。占いそのものではなく、あくまでも仏門の道を歩んでいます。