尊勝曼荼羅

令和4年1月26日

昨日の伝授では、受者の方々に尊勝曼荼羅をご披露しました。若い時に苦労をして手に入れ、大切に保管して来ましたが、今頃になって役立つとは意外でした。真言密教に興味がある方でも、あまり目にすることはありません。それだけに、貴重な資料です(写真)。

人生〈縁〉はこのようなことから広がるのでしょうか。苦労をして身銭を切ったり、時間をかけて足を運んだりしなければ、縁は動かず、したがって運も人生そのものも動きません。ささやかなこのお軸が、昨日の伝授を呼んだのです。

真言密教はあの世でも救われますが、この世で生きている内に救われるためのものです。この世に仏さまの世界を顕現するための姿が曼荼羅です。今日も不思議なことがおこり、さっそく連絡が入りました。うれしいお知らせを受けると、真言行者も冥利に尽きるというものです。

皆様もあさか大師にお参りして、仏さまの不思議な体験をしてください。毎日、午前11時半にはお大師さまの前でお護摩(炎をあげてのご祈願)を修しています。また、ご相談がありましたら、いつでもお電話をください。

赤ちゃんは「オギャー」と泣くのか

令和4年1月20日

お大師さまの作とされる宗門の歌に、「阿字の子が 阿字のふるさと立ち出でて また立ち帰る 阿字のふるさと」があります。〈阿字〉とは梵字の〈ア〉を示し、仏さまのふるさと、すなわち仏さまの浄土を示します。私たちは仏さまの浄土から生まれて生涯をおくり、臨終と共にまたその浄土に帰って往くという意味です。真言宗の位牌には、戒名の上に必ず〈ア〉という梵字が書かれるのはこのためなのです。

そこで、この阿字のふるさとについて、おもしろいお話をいたしましょう。それは、赤ちゃんの泣き声について、私が考えたことなのです。皆様は赤ちゃんは「オギャー」と泣くと思っているはずです。しかし私はこのことに、大きな疑問をいだいてきました。なぜなら、赤ちゃんは口を大きく開いて泣くからです。口を開いて「オギャー」の〈オ〉と発声できるでしょうか。ぜひ、試してみてください。大きく口を開いての発声なら、必ず〈ア〉音になるはずです。

つまり、赤ちゃんは「オギャー」ではなく、「アギャー」と泣いているはずなのです。ただ、赤ちゃんは大人のようには、まだ発声がはっきりしません。だから、「オギャー」と聞こえるかも知れませんが、実は「アギャー」と泣いているのです。私はこの考えに、かなりの自信があります。

もっとも、私は今どきの若い夫婦のように、出産の現場に立ち会った経験がありません。また、このことを多くのご婦人に質問もしましたが、大体は「そんなことを出産の最中に聞いている余裕などありませんよ(笑)」という返事でした。でも、私のこの考えは正しいと信じています。

もう、おわかりでしょうか。赤ちゃんが「アギャー」と泣くのは、仏さまの浄土からこの世に生れて来たぞと宣言する声なのです。赤ちゃんはただ泣くことによってしか、自分の意志を伝達する手段を知りません。しかし、出産直後のあの大きな声は、まさに宣言以外の何ものでもありません。あの泣き声こそが、阿字のふるさとから立ち出でた生命の燃焼なのです。

ついでですが、皆様は「ハハハ」と〈ア〉音で笑っていますか。阿字の子なら、阿字のふるさとから生れて来たなら、〈ア〉音で笑ってください。「ヒヒヒ」「フフフ」「ヘヘヘ」「ホホホ」はいけません。怪しげな笑いを続けていると、阿字のふるさとに帰れませんよ。

ビデオ伝授

令和3年9月14日

私は今年6月に真言宗住職葬儀、つまり真言宗寺院の住職が死亡(これを遷化といいます)した場合の、葬儀法を説明した本を出版しました。住職の葬儀は、もちろん一般の方とは異なります。お檀家さんの葬儀を長く司って来たのですから、それは当然でしょう。しかし、残念ながら若い副住職は、これについてほとんど学ぶ機会がありません。私がこの本を出版した理由はこれなのです。永く活用されることを願っています。

そして、9月7日に奈良の東大寺で伝授会をする予定でした。ところが、緊急事態宣言の発令でこれも叶わなくなり、やっむなくビデオに撮影して配布することとなりました。本日は出版社の方が見えて、その録画をしました。緊張しましたが、約3時間をかけてビデオ伝授を終了しました。クタクタになりましたが、無事に終わってホッとしています(写真)。

先日、市川海老蔵さんの歌舞伎がオンラインで公演されるという広告を見ましたが、真言密教もオンライン伝授を真剣に考えるべきかも知れません。政治もビジネスも、テレビ電話やオンラインを活用する時代です。まして、このコロナ禍の中ではなおさらです。私の場合は北海道や沖縄からも僧侶の方が受法に見えるので、関心を持たざるを得ません。今回はビデオ撮影の方法をとりましたが、さらに思案を重ねたいと思っています

〈神供〉という作法

令和3年7月13日

真言密教はもちろん仏さまを祀り、仏さまを供養し、仏さまに祈願をしますが、神さまも大事にします。稲荷さまや、弁天さま、大黒さま、荒神さまなど、多彩な神さまがいらっしゃいます。私は毎日のお護摩でお大師さまに祈願をしていますが、神さまに対しても同じです。

ただ、神さまにもいろいろなタイプがあって、お護摩で祈願ができる神さまもいれば、境内でなければいけないという場合もあるのです。これを「実類の神さま」といい、〈神供〉という特殊な作法でこれを修します。そして、神供を修するには神供壇という法具を用います(写真)。

今日は近在からも、遠く青森からも僧侶の方が集まり、私が神供の作法を伝授しました。地鎮祭のように境内に神供壇を安置して、閼伽(水)・粥・洗米・香・花を次々に供えました。初めての方もあってか、皆様がメモを取り、写真を撮って熱心に学びました。

こうした神さまはあさか大師が建立される以前から、この土地に住んでいたということになります。地鎮祭はもちろん修しましたが、この土地をお借りし、この土地にお寺を建てたのですからご挨拶をするのは当たり前です。何度もお話をしますが、神さまと人間との間で、また人間と人間との間でトラブルが起きるのは挨拶をしないからです。お世話になったら御礼を、ご迷惑をかけたらお詫びをするのが当然です。それを怠ると、必ずトラブルが起きます。神さまとのおつき合いにも、同じようにマナーが必要なのです。おわかりでしょうか。

すべては預かりもの

令和3年5月26日

地鎮祭のお話の中で、土地も家も神さまからの「預かりもの」だと言いました。高いローンを組んで、人生で一番高い買い物をしたというのに、ガッカリなさった方もいらっしゃることでしょう。でも、このお話にはさらに続きがあります。土地や家はもちろんのこと、実は人がこの世で所有する「すべては預かりもの」だとさえ言えるからです。

人はあれも欲しい、これも欲しいと言っては所有を欲します。もちろん、人生の目的はその欲しいものを〝手に入れる〟ことにあると言えましょう。〝もの〟とはお金や物ばかりではありません。多くの男性は名誉や肩書を欲します。女性ならやすらぎのある家庭を欲します。そして、それぞれに異性を欲します。男性が女性を欲し、女性が男性を欲するのは、これも当然のことです。人はまさに、その欲しいものを手に入れるために苦労を重ね、汗を流し、イヤな相手にも頭を下げ、時間を惜しんで働いているのです。

しかし、どうでしょう。手に入れたどんなものであっても、あの世に持ち越すことはできません。一万円札をどんなにため込んでも、あの世で遣うことはできません。人はあの世に旅立つ時、この世で手に入れたすべてのものに別れを告げねばなりません。つまり、あらゆる所有は永遠のものではないということです。この世という、一時のものだということです。自分の努力と縁によって、この世で預かりものをしたに過ぎないといういことになるのです。

もちろん、遺産として家族や身内には残りましょう。でも、その遺産も永遠のものではありません。遺産が多くれば、必ず争いが生じます。仲のよかった兄弟姉妹も、血眼になって遺産争いに走り、やがてはその遺産も消えていきます。だから、この世は無常なのです。これは永遠の真理です。

では、消えて行ったその遺産はどこに行くのでしょう。真言密教はこれを〈虚空蔵〉という倉庫であると教えます。虚空蔵菩薩が管理する、いわば宇宙の倉庫です。すべての〝もの〟はここに蓄えられ、所有するにふさわしい人の預かりものとなって、また次の人の所有となります。「カネは天下の回りもの」と言うではありませんか。それだけの能力と徳のある人でしか、あらゆる所有は叶いません。しかも、それも一時の預かりものに過ぎません。これが所有という、この世の道理なのです。すべては預かりものです。皆様、おわかりでしょうか。

中医薬学会よりの免状

令和3年5月14日

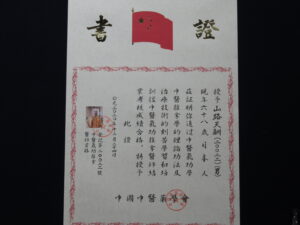

昨年の12月24日、私は中国政府・中医薬学会より〈中医師〉の資格を得て、その免状をいただきました。これは私が学んだ加持祈祷としての〈密教整体〉が気功、あるいは推拿(中国では整体やカイロプラクティックのことを推拿と言います)の技術として、中国政府からも認められたことを意味します(写真)。

私が密教整体を学んだ理由は、真言密教の加持祈祷として取り入れたいためでした。もちろん、お護摩や病者加持を修することも加持祈祷です。いや、真言密教はご祈祷もご回向も、厄除も車のおはらいも、光明真言法要も葬儀(引導作法)もすべてこれ加持祈祷なのです。このことは真言宗僧侶の方でさえ、意外にわかっていません。仏さまのお力を〈加〉とし、それを信じる力を〈持〉とする加持祈祷こそは、お大師さまの根本理念なのです。

その昔、奈良の寺々には施薬院や悲田院といった施設がありました。文字どおり、施薬院は病人に薬を施すところ、悲田院は飢えた人々や孤児のために食を施すところです。そのため、寺のまわりに薬草園や田畑を設け、これを耕しました。ご祈祷は単に〝祈り〟ばかりにとどまらず、その行動が伴えば申し分がありません。お大師さまも満濃池(香川県)の土木工事や、綜藝種智院(日本最初の庶民学校)の創設によって、その範を示されました。

病気平癒を祈る場合、護摩木を書き、またお護摩に参拝していただくことは大切なことです。ただ、多くの方々が腰痛・膝痛・頭痛などに悩んでおられる現状を見て、私は少しでもお役に立てる技術を習得したいと考え、この密教整体を学びました。今後は中医師としての資格も、大いに発揮したいと考えています。

なお、この中医師の資格習得に当たっては、あさか大師の僧侶でもある宮本覚匠師(諏訪市在住)の尽力がありましたことを特記します。深謝。

真言密教の鳴き声

令和3年5月11日

日本の国鳥はキジです。そのキジが毎日、あさか大師に飛来します。朝の4時頃から「ケンケーン」というエキゾチックな金属音を奏で、その鳴き声で私は目を覚まします(もっとも、その頃に床に就くこともありますが)。

オスは濃い緑色で尾が長く、顔に赤色のハート模様が見えるので、すぐにわかりましょう。そのオスは羽で胸をたたく「母衣打ち」をして、メスを求めます(写真・当山の古沢秀雄氏撮影)。メスは地味な茶色で、ライチョウに似ています。

また、キジは地震の前夜に鳴き声を発するため、その予知能力があるとされています。事実、2011年の東日本大震災の折には、気仙沼に生息するキジが海鳴りの後に激しく鳴きました。足の裏に振動を察知する感覚器官があるとされていますが、まだ正確な解明はなされていません。

鬼退治で有名な「桃太郎」の物語では始めにイヌが、次にサルが、そして最後にキジが家来になりました。これは鬼を意味する〈鬼門〉が丑寅(東北)の方位(鬼はウシの角とトラの褌で表します)なので、その反対の〈裏鬼門〉の未申(西南)からサルが選ばれ、ヒツジでは頼りがないのでイヌとトリ(キジ)が選ばれたという説があります。しかし、どうでしょうか。いささか、こじつけが過ぎるようにも思えます。

私はむしろ、イヌは忠義の象徴、サルは智恵の象徴、キジは勇気の象徴として見る方が妥当な気がします。すなわち、キジのオスは強い相手にひるまず、勇ましく襲いかかって行きます。敵が現われれば素早く威嚇し、注意を引きつけて追い払います。またメスは自らの羽と同色の土に巣を作って産卵し、羽化するまで決して動じません。じっと潜んで敵の目を欺きます。その愛情の深さは、たとえ人間の草刈り機によって首を飛ばされても卵(子供)を守るとされるほどです。

私はこの事実こそ、キジが日本の国鳥となった理由ではないかと思っています。小さな島国であり、また小さな体でありながら大国の巨人に立ち向かう日本の漢と、たとえ命を落とされても子供を守らんとする日本の母を象徴するからです。

今朝もキジの鳴き声で目が覚めました。「ケンケーン」というあの甲高い音律が、私にはクジャクにも似た真言密教の響きにも聞こえます。生きるための欲を否定するのではなく、その欲によってこそ浄らかに生きる道を示しているかのように聞こえるからです。まさに『理趣経』(真言密教の代表的経典)の「大欲清浄」です。

仏画展拝観

令和3年5月9日

今日は寺の方々と法友・越塚勝也師(埼玉県久喜市・遍照院住職)の仏画展を拝観しました。毎日のお護摩を修し、昼食をいただいてから車二台にて10人で出発。現地直行の方が三人で、合わせて13人が集まりました(写真・会場の遍照院会館〈祈りの美術館〉にて、正面中央が越塚師、その左が私)。

互いに若い頃からのつき合いで、越塚師は仏画を、私は著作を志しました。あれから30年近くが過ぎ去り、越塚師の仏画は多くの人々に知られるところとなりました。今では各地で仏画展を開き、教室での指導にも当たっています。その作品はいずれも息をのむばかりの色彩で、到達した技術の高さに一同が眼をうばわれました。

お大師さまは真言密教の悟りを単なる言葉ではなく、異次元的な形や音、色や響きをもって表現なさいました。その代表が曼荼羅であり、声明の音律でありましょう。仏画もその一つであって、一瞬にして仏の世界に引入させる力を持っています。越塚師のあたたかい人柄に触れ、皆様が法悦のひとときを過ごすことができました。

一道を極めることは、並みの努力では成し得ません。越塚師の歩んだ道が、またこれから歩まんとする道が、さらなる彩りにつつまれることを願っています。ありがとうございました。

ほんとうの高僧」

令和3年1月21日

江戸時代の中期、阿波の国(徳島)の瑞川院に懐圓という和尚さまがおりました。私はこの世に「ほんとうの高僧」と呼べる方がいるのなら、それはまさしく懐圓さまのようなお方であると確信しています。それほどにすばらしいお方です。深遠なお大師さまの教えを誰にでもわかりやすく、近在の方々に淡々と説き、いささかの名利も求めぬ超俗のお方でした。私がもし、どのような僧侶を理想とするかと問われるなら、真っ先に挙げたい方とすら思っています。

瑞川院は現在、幾星霜を経て土地のみが残っていますが、その教えは近在の有志によって『真言安心小鏡』と題して版行されました。〈小鏡〉とは常に懐中して折々に学び、人生の手本にしましょうというほどの意味です。私は長谷宝秀先生の『真言宗安心全書』と共にその存在を知りましたが、近年は真言宗大覚寺派徳島青年教師会の尽力によって現代語訳が出版され、その恩恵に浴することができました。その一端をご披露いたしましょう。

「往生は、ただただ真言はありがたいと思うことで決まるものです。ありがたいと思うだけで決まるというのは、真言に不思議な功力があることを信じて疑わず、ありがたく思う真実の心さえあれば、君主は天下国家を治めながらに、臣下は君主に仕えながらに、また士農工商は、それぞれの職を勤めながらにたやすく往生を遂げられるということです。それは蠅が虎の尾に止まって千里を行くようなものです。これには一切如来の真実本願神変加持の不思議があるからです」

「光明真言は、阿字の光明を説いて、一切の功徳を欠けることなく具えた諸仏の真言です。毎朝顔を洗うと、すぐにその場で光明真言を三遍唱え、そのありがたいことを忘れずに行往座臥にも心をかけて、思い出しましょう。そうすれば自ずから信心が発起し相続することになるのは、梅干しを思うと唾の出るようなものです。また閑暇がある人は、百遍二百遍ないし千遍の日課をも勤めて、四恩法界に回向しましょう」

もはや、何も申し上げることはございません。ただただ、このような高僧がおられたことを皆様にお伝えし、いずれはその墓参を果たしたいと願うばかりです。

「三密」の正しい理解を

令和2年12月10日

2020年の新語・流行語の大賞に「三密」が選ばれました。

私は新型コロナウイルスの感染が始まって間もなく、この「三密」なる用語を聞くたびに困惑したものでした。なぜなら、「三密」こそは真言密教における、きわめて重要なキーワードであるからです。真言密教とはまさに、「三密」の教義とその実習にあると定義しても過言ではありません。

もちろん、真言密教の「三密」は、人が密にならない、密を避けるというコロナ対策とはまったく意味が異なります。簡単に説明をしますと、人の言動は体と言葉と心の三つの働きに集約され、それらを通じて祈りを捧げるということです。つまり、合掌をしたり特殊な印を結んで〈身密〉となし、口に真言を唱えて〈口密〉となし、心に浄土や仏を観想して〈意密〉となし、これを総じて「三密」の行法とするのです。

追悼の式典などで、よく「黙祷」をしますが、祈りは言葉に出した方がより直接に通達します。また、祈りに応じた印を結び、どのように観想するかの規範があれば、そのパワーも増大します。真言密教の祈りは、人の体も言葉も心も総動員した「三密」なればこそ叶うのです。コロナ禍で浮上した「三密」が同じ用語であったことは、まったくの偶然でした。このブログを読んでいただいた皆さんには、ぜひ正しい「三密」の意味を理解してほしいものです。

浄土真宗の教義に「他力本願」がありますが、まったく誤解されて通用していることは遺憾としか言いようがありません。宗門には迷惑なお話なのです。このような事実はほかにもたくさんありますが、これが世間というものなのでしょう。

体と言葉と心の中でも、特に注意を要するのは言葉です。だから「口は災いのもと」と言うのです。お大師さまがあえて〝真言密教〟を立宗された由縁もそこにあるのです。人はたった一言から成功もするし、失敗もするのです。ご用心を。