山路天酬法話ブログ

納めの金運宝珠護摩

令和元年12月15日

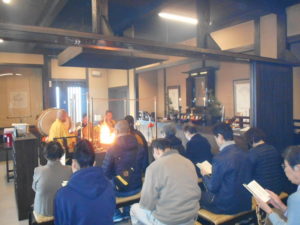

今日は年内最後の「納めの金運宝珠護摩」を修しました。高野山真言宗の僧侶の方もお見えになり、ご参詣の方々と共にご助法(勤行)くださいました。皆様、今日の護摩木には特に「金運増大」が多かったようです(写真)。

これで、年末行事もすべて終了しました。正月準備が遅れているので、そちらの方を急がねばなりません。

ただ、今年得度をされた方々に、声明(経典に曲をつけて唱える法楽)や光明真言法の伝授も進めており、とにかく忙しい毎日です。まさに「師走」の月名のどおりということになります。

声明もだいぶ慣れてきたようで、上手になりました。来年の三月二十日(春分の日)に正御影供(お大師さまの御影を供養する法要)を修しますので、その折にご披露したいと考えています。立派な法要となることを今から期待し、また楽しみにしています。

今年もまた風邪やインフルエンザが流行しています。皆様、「手洗い・うがい・マスク」を心がけてください。僧侶は声を出すのが仕事なので、私も特に用心しています。寝正月(!)になりませぬよう。

「褐色の恋人」は乳製品か?

令和元年12月13日

一昨日、お釈迦さまに乳粥を供養したスジャーターという村娘のお話をしました。

ところで、スジャ-ターの名が知られるようになったのは、ご存知の「褐色の恋人・スジャーター」というコーヒーフレッシュからです。そして、皆様のほとんどの方は、コーヒーフレッシュは乳製品だと思っていらっしゃるはずです。しかし、考えてみてください。本当の乳製品なら冷蔵庫で保管しなければなりません。でも、どうでしょうか。コーヒーショップでもファミリーレストランでも、また高級ホテルですら常温で保管され、しかも使い放題です。いくつ持って行こうが、文句ひとつ言われません。

実は、コーヒーフレッシュは乳製品ではないのです。植物油に水を混ぜ、乳化剤等の添加物で白く濁らせたものに過ぎません。しかも、驚くほどの安い材料で仕上がり、「飲むプラスチック」などと言う人もいます。たから、冷蔵庫に保管する必要もなく、いくつ持って行っても文句も言われないのです。

昔の喫茶店では、冷蔵庫から出したエバミルクと共にコーヒーが運ばれて来ました。そして、お客さんが使用すると持ち帰って、すぐ冷蔵庫で保管したものでした。だから、コーヒーにうるさい方なら、今でもエバミルクやクリームを購入しているはずです。

この事実を知った皆様は、コーヒーにはせめて牛乳を加えるかブラックで飲んでください。特に、一日に何杯もコーヒーを飲む方はなおさらのことです。自分の大事な体をプラスチックにしてはなりません。また、お友達にも教えてください。困った時代だとは思いますが、ね。

スジャーターの乳粥

令和元年12月11日

お釈迦さまは悟りを開く前、六年間の苦行をしました。断食のため死の直前ともいえるほどに衰弱し、体は骨と皮ばかりになるほどでした。

その時、村の娘・スジャーターが通りがかり、持っていた乳粥の供養を受けました。そして、体力を回復したお釈迦さまはネーランジャラー川で身を清め、瞑想に入って、ついに悟りを開きました。これは仏教のことを少しでも学んだ方なら、どなたでも知っているお話です。ただ、問題なのはその「乳粥」とは何であるかです。

学者の中には「乳粥」を「ヨーグルト」と訳す方もおりますが、それは違っています。実はインドのお粥を「キール」と呼び、甘い味がするお祝いの料理なのです。甘いお粥というと、皆様は驚くでしょうか。しかし、お祝いに甘いものを出す習慣はよくあることで、日本でも東北や北海道の赤飯は甘く味付けします。また、甘い饅頭やぼた餅(おはぎ)などもその例でしょう。

ただ、その「キール」が、日本のインド料理店のメニューにはありません。私は僧侶の方にこのお話をする必要があった時、かなりの店に問い合わせました。しかし、東京銀座の「ナタラジ」という店でデザートとして出している以外、まったく皆無でした(だいぶ前のことで、最近はもう少し増えているかも知れません)。

「キール」は牛乳で煮つめたお粥に砂糖を加えます(さらにお好みでナッツ類を加えます)。牛乳を煮つめた状態を「蘇」といい、これも仏教では大切なものです。ついでですが、私は三十代にかなりの荒行をしましたのでわかるのですが、断食して極端に衰弱した時、ヨーグルトではさほどに体力はつきません。ところが、たとえ一杯でもお粥を食すれば、たちまちに回復します。

それだけに、スジャーターのお粥は甘く、また栄養価も高かったはずです。そして何より、彼女は一生を費やしても及ばぬほどの、大きな功徳を積んだのでした。

日本人の底力

令和元年12月8日

昭和39年(1964)に「東京オリンピック」が開催された折、私は小学校六年生でした。

田舎の小学校にはまだテレビすらありませんでしたが、このオリンピックのため、少ない予算を捻出して何とか一台を購入しました。まだモノクロの時代でしたが、教員も児童も授業をそっちのけにして競技を観戦しました。みんなが夢中だったのです。今の小学校からは想像もできないほど、大らかで融通のきく時代でした。

もちろん、私は子供で何もわかりませんでしたが、あれから半世紀以上も過ぎ去って驚嘆しました。それは、あのオリンピックが、敗戦からわずか十九年目のことであったという事実です。東京中が焼け野が原となり、食べるものもなく、橋の下やドカンの中で暮らしていた日本人が、わずか十九年であれだけのオリンピックを開催したのです。もちろん、開催する以上は、委員会の審査が通らねばなりません。日本人の底力は、恐るべきものとしかいいようがありません。

私が小学校に入学した前年の昭和33年(1958)、まず東京タワーと国立競技場が竣工しました。東京タワーは、当時としては世界一高いテレビ塔として話題になりました。敗戦から十三年目です。続いて昭和37年(1962)には首都高速が開通し、さらにオリンピックのその年、新幹線が開通しました。当時は「夢の超特急」と呼ばれ、日本人はもちろん、観戦に来日した外国人もあのスピードには目を見はったものです。

このお話を、私は何度も語ってきました。そして、忘れてならないことは、この急速な発展の中で活躍した中核は、かの戦地に出兵した方々であるということです。あるいは九死に一生を得、あるいは捕虜となって強制労働を強いられた方々であるということです。その底力は、日本人としての誇りです。その底力が、今日の日本を築いたのです。仕事の成果は、何があってもくじけぬ底力から生まれるのです。

シクラメンの「かほり」

令和元年12月5日

『シクラメンのかほり』が流行った頃、作詞・作曲の小椋佳さんは第一勧銀(当時)の行員でした。取引先の会社で休息をしていた時、なじみのない花であったシクラメンを見て、突然に浮かんで来たそうです。なじみのない花から名曲が生まれるのですから、音楽とは(いや、むしろこの世そのものが)奇妙なものです。

「真綿色した シクラメンほど 清しいものはないーー」。実は、この歌詞には問題があるとの指摘がありました。

①「香り」の旧仮名づかいは「かをり」であって、「かほり」ではないこと。

② シクラメンには匂いがなく、したがって「かほり」もないこと。

③「真綿色」という日本語はないし、白のシクラメンは純白であること。

皆様、いかがでしょうか。この指摘に反論ができますでしょうか。

①については、歌人や俳人からただちに指摘がありました。「香り」の由来は「香居(を)り」だからです。もっとも、平安時代には「かほり」と表記することもあったそうですが、小椋さんがそこまで意識したとは思えません。

②は確かにそのとおりです。少なくとも、この当時のシクラメンに「かほり」はありません。

③については私が所持する『日本の色辞典』で調べましたが、やはり「真綿色」はありませんでした。真綿とは絹の綿です。白にほんのりと薄い黄を帯びた色ほどに考えられますが、しかし白のシクラメンはまったくの純白です(写真)。

ところが、私は数年前に小椋さんの奥さんの名が「佳穂里」であることを知りました。妻に捧げた思い出の歌であるなら、この「かほり」でいいはずです。小椋さん自身はこのことを否定するような発言をしたそうですが、さあ、どうでしょう。「出逢いの時の君のようです」「恋する時の君のようです」「後ろ姿の君のようです」と、これは明らかに一人の女性を歌っています。

文章作品は、現実と虚構とが微妙にからみ合うものです。だから、〝うそ〟を描くのは常のことです。つまり、この歌は幻の「かほり」さんとの出逢いの時と、恋する時と、別れ道の時を、三色のシクラメンで表現した抒情詩なのです。奥さんであってもいいし、架空の女性であってもいいのです。そして、純白ではない「真綿色」という造語も、香りのないシクラメンも「かほり」さんには必要だったのです。「暮れ惑う別れ道」で揺れていたのも、シクラメンのような「かほり」さんでした。これが正しいと、私は確信しています。

私が葬儀をしたある男性で、「和尚さん、何もいらないから若さだけが欲しい」と語った故人がいました。若い青年も、そして熟年も、〝ときめき〟を忘れてはなりません。それが〝若さ〟なのです。歌の最後には、「呼び戻すことができるなら 僕は何を惜しむだろう」とも。

三歳の子供でも知っているが

令和元年12月3日

中国の唐代にはすぐれた詩人がたくさんいました。白居易(白楽天)もその一人です。実はその白居易には、仏教説話で語り継がれる有名なお話があります。

頭脳明晰な白居易が杭州の高級官僚となった頃、道林和尚という知られた禅僧がいました。いつも樹の上で座禅をしていたので、「鳥窠禅師」などとも呼ばれていたようです。「鳥窠」とは鳥の巣のことで、樹の上での座禅姿がまるで巣のように見えたのでしょう。

白居易はその道林和尚をからかってやろうと思い立ち、その樹下にやって来ました。白居易は樹の上で座禅する道林を見て、「危ないではないか」と言うや、すかさず道林は「危ないのはおまえさんだ。煩悩の炎が燃え上がっておる」と答えました。一本とられた白居易は、それなら、とばかりに「では、仏教とはどのようなものか」と問います。道林は「悪いことをせずに、善いことすることだ」と答えます。白居易はシメたとばかりに、「そんなことなら三歳の子供でも知っているではないか」と巻き返しました。道林は最後に、「三歳の子供が知っていても、八十を超えた老人でさえ行うことはむずかしいのだよ」とトドメを指しました。白居易はその場で、深く礼拝をして去ったのでした。

この道林の逸話は「衆善奉行(もろもろの善をなして)諸悪莫作(もろもろの悪をなさないこと)」の教えとして、大切にされてきました。まことに、「言うは易く、行うは難し」です。人は道理は知っていても、なかなか実行することができません。一つ善いことをしても、二つも三っも悪いことをするのが常なのです。

真理はやさしく、わかりやすいもののはずです。そして、平凡な言葉であるはずです。いいお話ですね。

生きること、生かされること

令和元年12月3日

今日も得度式(仏門に入る儀式)があり、お二人の新発意(得度の志願者)が仏門に入りました(写真)。

もちろん私が戒師(お導師)を勤めましたが、お二人とも真剣に、そして何度も礼拝を重ねました。お大師さまをはじめ、国王(天皇)・両親・鎮守と続き、最後に親族や友人ともお別れの礼拝をしました。なぜ家族や友人とお別れするのかといいますと、今後はたとえ家族として同居をしても、また友人として会っても、今までとは違うことを自覚するためです。つまり、世俗にあっても、世俗に染まらぬことを誓うためなのです。式典の後は、どこか覚悟が決まった表情になりました。

ところで、お会いしたこともない天皇陛下になぜ礼拝をするのかといいますと、私たち日本国民のすべてが皇恩を受けているからからです。以前にもお話しましたが、日本は世界最古の国家なのです。2600年以上も一度として滅びることなく、天皇家が絶えることなく、これほど平和が続いた国家など、この地球上にはほかにありません。このすばらしい国に生まれた私たちは、その皇恩に報いねばなりません。私たち一人ひとりが日本のために、その日本は世界のためにあるからです。

次に両親については、当然のことだからです。たとえ両親とどのような関係にあろうとも、今日の〝いのち〟があるのは、何があろうとも両親のおかげだからです。苦労をかけた両親に向かって礼拝をする時、その両親も新発意も感極まるものがあります。

鎮守とは生まれ故郷の神社のことです。私は「生まれ故郷を思い出しながら礼拝してください」とお話しています。長い人生の中で、自分の生まれ故郷がどのようなものであったかには、大きな意味があります。日ごろは思い出すこともありませんが、いわば自分自身を作り出した「原風景」なのです。その神さまとの縁によって、私たちが生まれてきたことを忘れてはなりません。また、真言密教はこのように、仏さまも神さまも大事にしているということでもあります。

得度式の意味を考えると、改めてお大師さまの偉大さがわかります。私たちはそれほどに、多くの恩によって生きてきたのです。いや、生かされてきたのです。生きることとは、生かされることだったのです。不思議な縁によって戒師を勤めましたが、さわやかな気持ちでお二人の前途を祝しました。

選ぶこと、選ばされること

令和元年11月30日

私たちの人生は、常に「あれかこれか」のいずれかを選ばねばなりません。つまり、二者択一に迫られながら生きているということです。

いずれかを選ぶというということは、いずれかを捨てるということです。いずれかを捨てて、いずれかを選ぶということです。そして、いずれを選ぶかによって人生は大きく変わります。いずれをも得ることはできません。しかし、私たちは何かを捨てることによって、自分が望むものを手に入れることができるのです。

ところが、人生には自分が選ぶと同時に、大きな力によって選ばされることもあるのです。

私は仕事上、奈良や京都にはたびたび出向きましたが、ほかの観光地も外国もほとんど知りません。三年前に退職した折には隠遁生活にあこがれ、残りの人生を〝遊んで〟暮らしたいと思ったものです。退職金と年金と印税で、何とかなるだろうと思ったからです。そして、たまには知らない所へ旅行することを夢みたものでした。これは本当のことです。

しかし、結局は叶わぬ夢となりました。その夢を捨てて、私は新しい寺を建立することを決心したからです。寺など建てなければずっと楽でしたが、私の人生には許されませんでした。二者択一は、時に〝運命〟に選ばされることもあるのです。私は自分の意志で決心をしましたが、同時に、その運命によって選ばされたのです。

私たちは自分の意志で生きていることは事実です。しかし同時に、何か大きな力によって動かされていることも事実ではないでしょうか。過去の経験を回想すれば、自分が選んだというより、その大きな力によって選ばされていた事実に思い当たるはずです。自分の意志で選ぶことと、大きな力に選ばされるという同時進行が、いま皆様の身にもおこっています。

星祭りの伝授

令和元年11月29日

今日は僧侶の方お二人に、星祭りの伝授をしました。真言密教のお寺では節分に星祭りをしますが、伝授の機会はめったにありません。ただ、昔から伝えられるとおり、「数え年〇〇歳の方は、〇〇星です」と提示して、御札を祈願しているお寺がほとんどのはずです。

また今頃になれば、本山発行の暦を檀信徒の方に配っていますが、その暦に対する知識が乏しいように思います。つまり、檀信徒の方から「裏鬼門」とか「姫金神」といった説明を求められても、答えられません。私が『九星気学と加持祈祷』(青山社)を刊行したのは、こうした理由からでした。求めに応じて各地で伝授をしてきましたが、一日あれば、だいたいの基礎は身につきます。星祭りを修する僧侶の方は、ぜひ暦の勉強をしていただきたいものです。

そこで今日も、午前中は暦の説明に費やしました。よく理解していただけたので、午後から荘厳(お供えのしかた)と行法(お祈りのしかた)を伝授をしました(写真)。

星祭りは伝授する内容が多く、また受者の方も覚えることが多くて大変です。伝授を終えた頃は、かなり疲れました。しかし、厄除の一種として、星祭り札を申込む方はかなり多いはずです。また、星祭りの行事を楽しみにしている方も多いはずです。皆様の求めに応じることは僧侶としての責務であると考え、これからも伝授を続けてまいります。

*また日にちが変ってしまいました。このブログは昨日のものです。

さらに、トイレのこと

令和元年11月26日

さらに、トイレのことです。

日本中のトイレには何十年もの間、「トイレを汚さないでください」という貼り紙がありました。ところが、平成に入った頃でしたでしょうか、「いつもトイレをきれいに使っていただき、ありがとうございます」に変わりました。気づかいをしてもらったうえ、サービスを受けた気分です。私は初めてこの貼り紙(シール)を見た時、どれほどにほめても、ほめ過ぎではないなと思いました。そして、「革命がおこるな」とつぶやきました。

事実、コンビニもスーパーも、駅も公園もこのアイデアを取り入れ、日本中のトイレが変わりました。コピーライターが用いる感謝法や共感法です。要するに、人は「汚さないでください」と命令されるより、「ありがとうございます」と感謝された方が気持がいいに決まっています。そして、きれいに使うことを互いに共感できるのです。「芝生に入らないでください」なら命令ですが、「芝生に入ると農薬の臭いがつきます」なら誰もが共感するのと同じです。

公衆のトイレはそれまで、きたない場所の筆頭でした。それでも、だいぶ変わりました。駅や公園のトイレも、以前に比べればきれいになったと思います。日本人は清潔で、親切で、勤勉なはずです。残る課題は〝ゴミ捨て〟でしょう。いつも思うのですが、いい街というのは、ゴミやトイレに対する配慮がどこまで行き届いているかなのです。立派な公共施設があっても、ゴミが散乱し、トイレがきたなければ、人は寄りつきません。

トイレは生活するうえで、なくてはならないものです。お風呂には入らなくても、トイレばかりはどうしても必要です。私は毎朝、トイレの神さまにお香を供え、ご真言をお唱えしています。