山路天酬法話ブログ

軟酥の法

令和4年6月17日

先日の「〈ため息〉の秘伝」に続いて、「軟酥の法」を伝授しましょう。

これは江戸時代の名僧・白隠禅師の『夜船閑話』という著作に載っている健康法です。この著作は当時のベストセラーで、禅師の人気を証明するものでもありましょう。禅師は自らが患った結核とノイローゼを、この「軟酥の法」によって克服しました。それだけに、実践体験からの説得力があります。

簡単にお話しますと、まず〈軟酥〉という不老長寿の秘薬を頭の上に置くと観じてください。つまり、イメージするのです。酥とは牛乳を煮つめて作った、チーズの少し手前の状態です。軟酥ですから、柔らかい秘薬です。実は真言密教でもこの酥を重んじ、たとえばお護摩で火の中に供える油を「酥蜜油」といい、油に酥と蜂蜜を加えて用います。仏さまがお喜びになる供物といえましょう。

その酥が呼吸とともに流れ出し、下へ下へと体内にしみわたっていくと観じるのです。そして、病気を患った内臓や器官を癒すとイメージしてください。たったこれだけですが、癒しの効果は私が保証します。現代の、がん細胞が小さくなっていくとイメージする〈サイモントン療法〉にも通じましょう。

イメージをするだけで本当に効果があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、実は大変なパワーがあるのです。たとえば、酸っぱいものをイメージするだけでも、たくさんの唾液が出るではありませんか。もっと高度になると、手をケガして傷を負った時など、その手に氷の手袋をしたとイメージすると痛みが和らぎ、これを「手袋麻酔」などといいます。つまり、イメージという心の働きは、物質世界を変えることができるのです。心の働きは皆様が想像する以上に、大きな力があることを知りましょう。

ついでですが、真言密教には〈正念誦〉といって、本尊(仏)が唱える真言が梵字となって自分の頭上より入り、自分が唱える真言もまた梵字となって本尊の臍輪(おへそ)より入り、これをくり返して本尊と一体になるという行法があります。私はこれも健康増進や病気平癒のイメージ療法になると考え、自分でも実践しています。真言密教の行法とは、イメージ療法にも通じるものなのです。

さらについでですが、あさか大師での僧侶志願者が増えています。皆様の目的はさまざまですが、心身を癒す療法としても、大きな効果があることをお話しています。興味のある方は、ホームページの「僧侶になる方法」をご覧ください。

〈ため息〉の秘伝

令和4年6月11日

若い頃に愛読した自己啓発の本に、「ため息をするほど幸運が逃げて行く」という意味のことが書かれてありました。私はその時、「なるほど!」と思い、ため息は極力やめようと心がけたものです。たしかに、気落ちしたようでありますし、まわりへの配慮としてもよいとはいえません。

ところがその後に、「ため息こそは癒しの妙薬である」というまったく逆の説を耳にしました。そうすると、これもまた本当のような気がしてきます(笑)。いったいどちらが正しいのか、とは思いましたが、何のことはありません。よく考えると、すぐに結論が出ました。

つまり、これは心の問題だということです。不平不満の心でため息をつけば、これは間違いなく幸運を逃がします。しかし、反対に疲れを癒し、ストレスを発散させるつもりでため息をつくと、これが実にいいのです。特にお風呂に入ったその瞬間こそは、絶好のチャンスです(笑)。一日の疲れをいっぺんに吐き出すような、そんな気分に浸れるものです。

ため息は一種の呼吸法なのだと心得ましょう。気持ちをリラックスさせるために、私たちの身心が自然にため息をさせるのです。疲れた時やストレスがたまった時、これを吐き出すために本能がため息を呼ぶ(吐く)のです。つまり、先に〝出す〟ためなのです。出さなければ、イイものを入れることができないからです。「出入口」とは言っても、「入出口」とは言いません。満員電車も、先に降りる人が出なければ、乗る人が入れません。「呼吸法」も同じです。先に呼う(吐く)から、吸えるのです。だから、ため息はイイものを入れるための呼吸法といえるのです。

そこで、お風呂でため息をする時の、とっておきの秘伝をお伝えしましょう。まず、自宅の狭いお風呂であっても、目を閉じてこれまでに入った最高の露天風呂をイメージしてください。山奥の澄んだ空気やせせらぎの音を想い浮かべてください。そして、思い切りため息をしながら、お腹をへこませます。次に静かに鼻から息を吸い、お腹(丹田)を膨らませ、これを四、五回くり返します。その時、清らかで強い〈気〉をいっしょに吸い込むとイメージすることが大切です。くれぐれも、その日のイヤなことを思い浮かべてはなりません。

たったこれだけですが、心身ともに壮快になります。毎日、新しい自分が誕生します。費用もかからず、出かける必要もありません。お風呂に入って、温まる時間を活用するだけです。私がストレスをためずに毎日、元気に働けるのはため息のおかげなのです。皆様も、ぜひ。

一食布施

令和4年6月5日

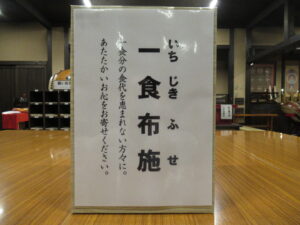

あさか大師では昨日と今日、月初めの総回向法要を挙行しました。法要の後、今月から「一食布施」を開始したことをお話して、皆様の協力を仰ぎました(写真上)。また、その募金箱も設置しました(写真下)。

一食布施とは、月に一度(もちろん、何度でもよいのですが)恵まれない方々のために、ご自分の一食分の食事代を布施するものです。お弁当なら500円程度、余裕があれば1000円以上でしょうか。もちろん、私自身も参加しています。

このささやかな行為が、実は徳を積む大きなチャンスになることを確信してやみません。人の運命は徳で決まります。能力も大切ですが、徳がなければその能力も生かせません。このささやかな心がけが、地球のどこかで感謝をされましょう。それがプラスの〈気〉となって、ご自分の徳となるのです。

良識ある著名人は、みなこうした心がけを実行しています。その心がけがさらに徳を呼び、ますます開運するのです。私たちは著名人にはなれずとも、社会の一隅を照らして、功徳を心がけましょう。

まずはウクライナの方々が意中にあることは、申すまでもありません。皆様のあたたかいお心をお寄せください。

河原撫子(かわらなでしこ)

令和4年6月1日

カワラナデシコをいただきましたので、モミジの青葉と共に本堂脇の床の間に挿しました(写真)。漢字では〈河原撫子〉と書きます。そのかわいらしさが、「撫でてみたいような子」という意味なのでしょう。清少納言は『枕草子』で、「草の花はなでしこ。唐のはさらなり、大和のもいとめでたし」と讃えています。

花の盛りは晩夏ですが、長く咲くので〈常夏〉の異名があるのでしょう(現代語のように、一年中が夏という意味ではありません)。早いものは春から咲き出し、秋まで続いて〈秋の七草〉に入ることは、ご存知のとおりです。

かつて、「なでしこ」は日本女性の代名詞でした。可憐でありながらも、たくましさを秘めているからです。

実は私は、農耕民族である日本人は、闘いには向かないのではないかと思っていました。特に強靭な体力と闘争心を伴うスポーツでは、身長の低い日本人に不利であることは間違いありません。「日本人は小技のスポーツで勝負をすべきである」などと、自論を持っていたものでした。

しかし、2011年のワールドカップで〈なでしこジャパン〉がアメリカを破って優勝した時は、さすがにそんな自論は吹き飛びました。そのほかのスポーツでも、日本人選手の活躍はめざましいものがあります。殊に女性選手にはエールを送りたいと思っています。撫子のように強く、そして美しく。

忙中に閑あり

令和4年5月27日

「忙中に閑あり」とは、よく聞くことばです。〈閑〉は〝ひま〟とか〝しずか〟という意味ですから、一般には「忙しい中にも、少しは息抜きをする時間があるものだ」というほどに解釈されましょう。つまり、忙しくてもコーヒータイムぐらいはあるということなのです。

しかし、私にはどうもスッキリしません。意味が凡々とし過ぎるからです。その程度の意味なら、特に格言というほどのものとは言えません。つまり、もう少し深い意味が隠れているように思うからです。

たとえば、皆様は頼みごとをする時、どんな人に頼んでいるでしょうか。誰それは忙しいから、ヒマなあの人に頼んでみようと、そう思ってはいないでしょうか。ところが、これではたいてい後悔します。ヒマな人は、まず何もしてくれません。私は何度も経験しました。ところが、忙しい人ほど、寸暇(!)を惜しんで動いてくれます。しかも、スピーディーにです。

なぜかというと、忙しい人ほど、時間の大切さを知っているからです。「時はなり」と言いますが、お金で買えないものも、また時間です。だから、忙しい人は短い時間でも集中します。一気に動いてくれます。だから、頼みがいがあるのです。一方、ヒマは人は時間の大切さを知りません。頼みごとをしても、「考えておきましょう」ぐらいの返事しかしません。

私は本を読まないという日はありませんが、それは忙しいから読めるのだと断言します。忙しいからには、そのわずかな時間に、その本から何かを得ようとして集中します。それこそ、鷹が獲物を襲うような視線で立ち向います。だから、得るところも多いのです。ただ、何となくヒマだから本でも読もうなどという場合は、ほどんど得るところがありません。

「忙中に閑あり」の本当の意味は、忙しい時ほど、そのわずかな時間を生かせるものだということではないでしょうか。さらに、同類の名言があります。「死中に活あり」は死んだ気になってこそ、本当にがんばれる。「苦中に楽あり」は苦しみを味わえばこそ、わずかな楽しみでも見い出せる。「壺中に天あり」は、世俗につかった生活をすればこそ、自分の別天地を見い出すことができるといったところです。

これらの名言は反対語が対になって、私たちに迫ります。逆も真なりと言いますが、思考が熟すとこうした結論に至ります。私がよくお話をするのですが、人は病気をするから健康なのです。病気になれば、医者に行きます。医者にきびしく言われればお酒をやめたり、生活習慣を改めます。だから、健康を保っているのではないでしょうか。熱も痛みも大事なお知らせです。病気は健康を守ろうとする尊い働きなのです。

いや、またお話がそれそうですね。このへんで。

縁日護摩と得度式

令和4年5月21日

毎月21日は、お大師さまのご縁日です。私は毎日お護摩を修していますので、特にお大師さまの〈縁日護摩〉という日を設けてはおりません。それでも21日というと、どことなく力が入ります。本日は土曜日だけあって、弟子の僧侶の方が集まり、勢いよくお護摩を修しました。また、その後に二名の方の得度式(仏門に入る儀式)がありました(写真)。

私が地方の在野にあって、僧侶を養成しているには理由があります。それは、名だたる総本山での修行ともなれば、何かと敷居が高く、仕事を休まねばならず、剃髪(髪をおろすこと)が義務づけられているからです。また、多くは年齢制限もあり、費用もかかります。途中で脱落する方が出るのも、無理はありません。

四度加行という修行に入っても、大勢でいっしょに伝授されますので、行法の意味を解説されることもなく、質問も許されません。もちろん、そこにはそれなりの伝統ある深義があります。しかし、大方の修行者は何をしているのかわからないまま、傳法灌頂という秘儀を経て資格を得ます。また印可という、いわゆる〝お墨付き〟をいただいても、何の説明もされません。これは〝集団〟で育成する当然の結果なのです。

私はこうした理由から、信仰心にあふれる求道者のために、ささやかな門を開きました。自分の理想にはまだまだ至りませんが、それでも工夫を重ね、縁ある方と共に歩んでいます。ご信徒のことはもちろんですが、これが私に課せられた責務であると自戒し、これからも励んでまいります。

金運宝珠護摩のお参り

令和4年5月15日

本日は第三日曜日で、午前11時半より金運宝珠護摩のお参りがありました(写真・お護摩点火の前)。雨が心配されましたが、曇り空にとどまり、お参りの皆様と力強い祈りを捧げました。コロナ禍ときびしい経済状況の中、少しでも金運増大の祈りが叶うことを願ってやみません。

私が「金運」などという、〝俗〟ともいえる行事を催している理由は、お金に対する偏見を打開したいためです。

人はよく、お金を「汚いもの」と思う風習があります。私が子供の頃はよく、「誰が触ったかわからない、汚いもの」という言葉を耳にしました。手垢で汚いという意味なのでしょうが、どうも本音は別にあるように思います。つまり、手垢で汚いと思っていると同時に、「カネを持っているヤツは汚い」と思っているからです。そして、欲にからんだヤツの手を渡って来た以上、「カネというヤツも汚い」とまで偏見が拡大していきます。

これは、明らかな間違いです。なぜなら、お金は人が欲する何かを世の中に与えぬかぎり、決して与えられないからです。それには、相応の能力と徳がなければ叶いません。そして、お金持ちになるには、人の二倍も三倍も努力をせねば叶いません(私自身がお金持ちだという意味ではありません)。よく、世の中は不公平だと言う人がいますが、それはこのルールがわかっていないからです。世の中はこのルールで、誰にでも公平に動いています。

このルールはギャンブルや宝くじにも言えます。ギャンブルで財をなすことはありませんし、宝くじで一億円を当てた人は不幸になります。なぜなら、与えずして与えられたものには、このルールが許さないからです。仕事をやめたり贅沢を極めれば、偏見(!)の眼で見られます。妬みや怨念を買います。「悪銭身につかず」と言うではありませんか。時には欲が欲を呼んで、殺人事件にまで発展するのです。

お金持ちと思う人を見てください。必ず、人が欲する何かをたくさん与えています。そして、そのための努力を惜しみません。また、その能力と徳がお金持ちらしい品格を生み出しています。お金を大切にして、支払う時も受け取る時も、お金に対して敬意をはらっているはずです。世の中はふさわしい人に、ふさわしいものが与えられているからです。

金運護摩にお参りをしたからといって、一万円札がパラパラと降って来るわけではありません。それは金運を得る能力と徳が身につくよう、お参りの方の背中を押しているのです。お金はその能力と徳に対しての、またその努力に対しての報酬です。いうなれば、自分自身の分身であり、証明でもあります。自分自身と同様、お金を大切にして、敬意をはらってほしいと私は思っています。

春の野の花

令和4年5月13日

不安定な天気が続きますが、あさか大師の近辺には、春の野の花にあふれています。

タンポポ・ヒメジォオン・ヒメオドリコソウ・ホトケノザ・ムラサキケマン・ハハコグサ・チチコグサ・ナズナ・アカツメグサ・キツネアザミ・ノゲシ・オニタビラコ・ノボロギクなど、まだまだあります。ただ、道端でひときわ映えた群生をするのがユウゲショウです(写真)。私は今年、すっかり魅了されました。

ユウゲショウとは「夕化粧」の意味で、本来は夕方に咲いたのでしょうが、今どきは日中から咲いています。図鑑では〈アカバナユウゲショウ〉とあるかも知れません。摘んだらすぐに水切りをして、コップや空きビンに挿してみてください。花屋さんで買う〝商品〟とは異なり、野趣にあふれた清しい気品があります。

このような花を好んで摘み、それを挿す男性など、ほとんどいません。ゴルフもカラオケもスポーツジムもよいのですが、野の花に興味を持ちますと、一日がとても豊かになります。しかも、費用すらかかりません。坂東真理子著『女性の品格』の中に、その条件の一つとして「花の名前を覚える」とありましたが、男性にこそ品格でありましょう。花の名前をよく知っている男性は、どことなく品格があり、同僚からは一目をおかれ、女性からも好かれるはずです。

読書を教養の基本メニューとするなら、資格や趣味は応用メニューです。テレビを見て過ごすだけでは、どちらもモノになりませんが、双方を身につければ魅力となります。散策の途中で目についた花の名前を男性が言えれば、奥様も彼女も惚れなおすことでしょう。

ちなみに、人生を救うものは何かと問われたなら、私は「教養です」と答えることにしています。教養はもちろん学歴ではありません。常識であり、分別であり、心がけです。それは、あるいは学問や教育から、あるいは宗教や道徳から、また美術や音楽からも学ぶことができましょう。考える力、感動する力、耐える力、そして這い上がる力はこうして養われるからです。養わねば〝教養〟とはなりません。

お話がそれました。野の花に心を寄せず、ただ素通りするようでは、もったいないことです。人生の大事な宝がここにあります。見過ごしませんよう。

梵字講習会と総回向

令和4年5月8日

ゴールデンウィークが明けて、昨日と今日は月初めの行事日となりました。

まず、午前10時半より、あさか大師僧侶の皆様への梵字講習会がありました。独特の筆法ですが、なかなか学ぶ機会がありません(写真)。現代は僧侶の方も毛筆が苦手で、葬儀の戒名や墓前のお塔婆でさえ、パソコンとプリンターが活躍しています。ましてや梵字の講習会など、めったにありません。皆様、持参した筆ペンで、懸命に練習をしました。

ついでですが、仏具店にお位牌を注文すると、真言宗の場合は必ず梵字が入って仕上がって来ます。ただ、職人さんの手によって書かれますから、正しくない場合もあることは否めません。また、国道に面した石材店で、よく石塔を見かけます。ほとんどが庭園用なのですが、これも間違って彫られている場合があります。

何ごとも、間違いなく伝わることはむずかしいものです。参加した皆様には、正統な梵字を習得してほしいと思います。

また、午前11時半のお護摩、昼食を経て、午後1時からは月例の総回向となりました。新緑につつまれ、キジが鳴き、薫風が漂う中、気持よく読経をしました。皆様、誰もが、早くコロナの蔓延が終息することを願っています。もう、3年もお会いしていない方もおりますが、また元気にお参りをしていただきたいものです。

八十八夜

令和4年5月2日

今日は八十八夜、つまり立春から数えて八十八日目に当たります。

念のために暦で確認しましたが、まさにそのとおりでした。とりわけ農家にとっては大切な日で、今日をめどに本格的な仕事に取りかかります。〈米〉の字が〝八十八〟と書くのも、意味深く感じられましょう。二十四節気(季節の名称)の合い間には雑節が入りますが、八十八夜もその一つです。昔は雑節によって農事の予定を立てましたが、インターネットや天気予報のない時代、その智恵のすばらしさには驚かざるを得ません。

このところ冬に逆もどりしたかのような寒さですが、残念ながら最後に降りるとされる「別れ霜」には出会えませんでした。別れ霜はよく晴れた日の夜に突然に降りやすいそうで、移動性高気圧が急速な放射現象を起こし、気温が低下するためと聞いています。

また、八十八夜は何といっても茶摘みの最盛期です。〝茜たすきに菅の笠〟での、あのなつかしい小学校唱歌が思い出されます。四月の上旬から摘み始めて、今日を中心に一番茶から四番茶へと進みます。新茶が楽しみです。せっかくですので、私が好きな八十八夜や茶摘みの名句を挙げておきましょう。

折々は腰たたきつつ摘む茶かな(小林一茶)

きらきらと八十八夜の雨墓に(石田波郷)

母ねむり八十八夜月まろし(古賀まり子)

逢いにゆく八十八夜の雨の坂(藤田湘子)

私が生まれた農家などは、家族が飲食するものは何でも自家栽培していましたから、お茶もまた例外ではありません。摘んだ茶葉を蒸して、囲炉裏の上で手もみをしました。家族がその囲炉裏のまわりで肩を寄せ合い、深夜まで続けるのですが、子供にとっては睡魔との戦いでした。やがて私が僧侶となって、八千枚護摩という断食不眠の荒行に挑んだ折、もうろうとした中で甦った記憶の一つがその茶もみの経験でした。普段は意識すらしなかった光景が、まるで映画を観るようにありありと浮かび、記憶とは恐ろしいものだと思ったものです。

そろそろ、着るものも軽やかになりましょう。藤の花や茶摘み歌に託して、春が去って行きます。それでも時節の変わり目、かぜを引きませんよう。