人が本来は仏さまである証明

令和5年3月7日

人は誰でも、本来は仏さまなのです。なぜなら、誰に教えられたわけでもないのに、仏さまの真言(マントラ)を唱えながら生れて来るからです。その事実を証明しましょう。

日本人は赤ちゃんの産声を「オギャー」と表現しますが、このことに私は以前から疑問がありました。なぜなら、赤ちゃんは口を大きく開けて泣くからです(写真提供はユニ・チャーム)。口を大きく開ければ、〈ア〉の発声はできますが〈オ〉の発声は絶対にはできません。つまり「オギャー」ではなく、実は「アギャー」と泣きながら生まれて来るのではないか、と私は主張しています。ただ、赤ちゃんは大人のようには、ハッキリとした発声ができません。だから、〈ア〉なのか〈オ〉なのか曖昧なのです。でも、よく聞けば、やはり〈ア〉のはずです。ネットで産声を聞いてみてください。私がお話していることが、事実だと納得できるはずです。

では、「ア(阿)」とは何でしょう。実は、これは大日如来の真言なのです。真言密教の根本であり、最も大切な仏さまなのです(写真はその梵字)。赤ちゃんはこれを、誰に教えられたわけでもないのに、唱えながら生れて来るではありませんか。だから、人は生まれながらに仏さまなのです。

また、「アギャー」の〈ギャー〉は何でしょう。皆様がご存知の『般若心経』の真言「ギャーテイ、ギャーテイ」は〈到達した〉と解釈します。だから、「アギャー」は「仏の国から、いま生まれて来たぞ!」と大声で宣言しているのではないか、と私は大胆に推察しています。皆様はこの推察を、何とお思いでしょうか。

人はこうして仏さまとして生まれながら、しだいに煩悩の垢が増え、四苦八苦の人生を歩みます。だから、垢おとしをする必要があります。信仰に精進するのも、修行に励むのも、先祖供養をするのも、すべてはこの意味です。お寺で庭を掃き清める時は、「塵を祓い、垢を除かん!」という気持で箒を持つのは、この意味なのです。

パワースポットにも用心を

令和5年3月5日

あさか大師では昨日と今日、お彼岸前の総回向を修しました。お護摩と同様に、僧侶はもちろん、ご信徒の参詣者も全員が世代を超えて読経しました(写真)

お寺に行っても、格別にパワーを感じない場合があります。それから、昔はすごいパワーがあったのに、今は残念だなと思う場合もあります。そして、入っただけで気分が良くなり、体が軽くなる場合もあります。この違いは何なのでしょうか。

ご祈願であれ、ご回向であれ、成就をするためには三つのパワーが必要とされています。すなわち、ご本尊さまとお導師とご信徒の三つパワーが融合しなければ、ご祈願もご回向も成就しないという意味です。そのためには、普段から三つのパワーを融合させねばなりません。お導師だけが頑張っていても片手落ちです。ご信徒が自力で頑張っても、その祈りには限りがあります。特に真言密教のお導師は、ご本尊さまに感応する行法がありますから、ご信徒はお導師と共に、いっしょに祈ることが大切なのです。また、毎日続けることも大切です。年に一度の大祭や記念行事だけでは、本当のパワーは生まれません。

したがって、この三つのパワーが融合しているお寺に行くと、気分が良くなり、体が軽くなり、不思議なパワーがみなぎって来るのです。あさか大師にもいろいろな方がいらっしゃいます。僧侶の方が葬儀をしたり、火葬場に出向いた場合、体が重くなったり、体調をくずす方もいますが、本堂に一歩入るや、体が軽くなり、体調を取り戻しています。ご信徒の方も同じです。ご信徒の場合、よほど具合が悪い場合は、直接にお加持や整体をすると、たいていは解決します。

それはどうしてかといいますと、毎日ご信徒と共に、この三つのパワーを融合させているからです。まさに単純明快、これ以外には何もありません。よくパワースポットといいますが、常にパワーを融合させる管理者(つまりお導師)がいなくてはかえって危険です。用心せねばなりません。このことは念頭に入れておいてください。

霊感は誰にでもあります

令和5年2月28日

私はいわゆる霊能者ではありません。また、自分は霊能者だと称する人を、あまり信用する気にはなれません。しかし、霊的な体験はいくらでもあります。また、〈ひらめき〉や〈霊感〉という言葉なら、少しは馴染める気がします。そして、「霊感は誰にでもあります」というのが私の持論です。

それはどういう意味なのかといいますと、私たちの身辺にあるもの、身辺におこっていることは、すべてこれ仏さまのお知らせ、仏さまの説法だとするのがお大師さまの教えだからです。だから、これに気づかねばなりません。気づくためには身辺にアンテナを張り、何を意味するのかを考え、反省をすることです。そして、その答えに行きついたなら、誰でもみな霊感を得るのです。

たとえば、一生懸命に祈っているのに何の変化もないという場合、よくよく考える必要があります。相手が傷つくような祈りをしていないか、不相応な祈りをしていないか、時期尚早の祈りをしていないか、成就することが本当によいことなのかを考えることです。このような時、仏さまはあえてヒントだけをくださることがあります。自分の健康を害したり、対人関係でつまづいたり、もう一歩のところで行き詰まったりしてヒントをくださいます。それは、祈る自分や祈る内容のどこかに問題があるからです。だから、祈る人は謙虚に反省をすることが大切です。そして、謙虚に反省して、どんなお知らせなのかに気づいた時、人はひらめき、霊感を得るのです。

私はこのあさか大師を建立するにあたっては、いろいろな土地を探し歩きました。はじめは本県入間郡三芳町に手頃な土地があり、そこにしようと決めていたのです。私はどうしてもその土地を購入したいと思い、深夜に何度も出向いては、「この土地を私にお譲りください」と祈願をしていました。ところが、地主さんとの交渉は結局、合意しませんでした。私は一時、自分の祈りに自信を失いかけたほどでした。どうしてなのか迷いました。そして、そのことをお大師さまに問いました。すると、しだいに理由がわかって来たのです。これは叶ってはいけないことなのだ、あの土地に問題があるのだとわかったからです。事実、そのとおりでした。まさに霊感です。

すると、どうでしょう。あさか大師のこの土地が突然に浮上し、地主さんとも二つ返事で決まってしまいました。私に本当に必要な土地が現われるまで待ちなさいというお大師さまの意図が、霊感を通じてわかりました。祈りは必ず通じます。しかし、その結果はまちまちです。何の変化もないと思えることもあります。それをどう受け取るか、どんなお知らせなのか、霊感をもって探ることです。

キリスト教では、それぞれの祈りをするにあたって、どのように祈るのか、その具体的な文章を記載した教本があります(写真は光明社刊)。

私はご祈祷を本領とする真言密教にも、このような教本が必要ではないかと思っています。病気を祈るにも、天命をまっとうしたいのか、平癒の後は何をして報いたいのか、最良の医師や病院を探しているのか、そのへんが曖昧です。そのためにも、こうした祈りの教本が必要です。「皆様がそれぞれの祈りの中で、ひらめきと霊感に恵まれますように。ソワカ」

失物をする理由を知っていますか

令和5年2月24日

前回、私は「この世で所有するものは何もない」と言い、天与の預かりものだと言い、どれだけ預かれるかは徳のいかんだとお話をしました。今回はちょっと、その続きのお話です。

皆様は大切なものを失くして、困った経験がありませんか。落とし物や忘れ物をして交番や駅長室を訪ねた経験はありませんか。また、盗難にあって途方に暮れた経験はありませんか。こうして、自分の所有から離れたものを、総じて〈失物〉と呼びます。

失物をする原因は、注意が散漫であるとか、そそっかしいとかの性格が大きいかも知れません。また、偶然という範疇で考えられるかも知れません。しかし、この理由が「荒神さまからお叱りを受けたからです」といったら、皆様は驚くでしょうか。しかし、これは間違いのない事実です。不敬によって、徳を失ったからです。

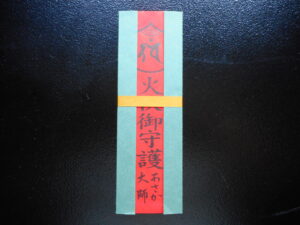

荒神さまは正確には〈三宝荒神〉といい、昔は〈竈の神さま〉として信仰されました。つまり、火を使って生活をする以上、そこには必ず荒神さまがおり、家の中を守ってくださるとされて来ました。現代の生活では、ガス台やIHがこれに該当します。したがって、荒神さまのお札があろうがなかろうが、信じようが信じまいが、火を必要とする家には必ずいらっしゃることになります(写真)。

昔は神棚や仏壇の前はもちろん、竈の前で腹を立てたり、悪口を言ってはいけないとしつけられました。荒神さまへの不敬になるからです。そして、真言密教においては、それが失物の原因だという伝承があるのです。まさかと思うでしょうが、私は失物を見つけ出す方法として、どれほどこれを実証して来たかは数知れません。もちろん、私自身も何度も実証しました。これを「失物発見法」として弟子僧はもちろん、ご信徒の方にもお伝えして来ました。今でも、多くの方々に感謝をされています。

方法は簡単です。ガス台かIHのスイッチを入れ、お線香を一本立てます。そして、「過ちを犯しましたなら、どうぞお許しください」と念じ、般若心経と荒神さまの真言(オン ケンバヤケンバヤ ソワカ)を唱えればよいのです。家の中で紛失したものはスグに出ます。外の場合は少し時間はかかりますが、そのまま見つかる場合、財布のお金だけが抜き取られて見つかる場合、形跡が見つかる場合など、何らかの結果は必ず現れます。

皆様もガス台やIHのスイッチのそばではもちろん、家の中で腹を立てたり、悪口を言ってはならないと自戒しましょう。そして、もし失物をしたならば、心から荒神さまにお詫びをしましょう。現代生活に「何が竈の神さまか」などとあなどってはなりません。どんな時代であっても、神も仏も荒神さまも、間違いなくいらっしゃるからです。

なお、あさか大師では荒神さまのご加護がある火伏札(火難よけ札・千円)を元旦からお授けして、台所に貼っていただいています。(写真)。

目にするたびに荒神さまを意識しますし、不敬を慎む習慣が身につきます。この火伏札にも不思議な霊験は数知れません。ご希望の方はホームページ「お問合わせ」からお申し込みください。不思議ですよ、本当に。

この世で所有するものは何もありません

令和5年2月22日

私達はこの世で所有するものは何もありません。この体も、お金も財産も、土地も家も、名誉も地位も、すべては天与の預かりもの、いうなれば借りものです。このお話を、皆様は何と思うでしょうか。

私たちはこの体を、親から授かりました。現代人は驚くほど長命です。健康法にも熱心です。しかし、どんな人もいずれは病み、死を迎えます。つまり、お返しせねばなりません。そして、魂は本来の位に戻ります。戒名の後に、〈位〉とあるのがこの意味です。肉体はありませんが、別の体をまた授かります。

お金も財産も同じです。人は働き、世の中に何かを与え、それが認められた分の報酬を得ます。しかし、不正を働けばやがて失い、相続者に徳がなければ消えていきます。真言密教ではこれを、〈虚空蔵〉という宇宙の蔵、宇宙銀行にお返したためと教えています。

長いローンを組んで手に入れた土地も家も同じです。二代・三代と過ぎれば、まったく別の人が住みます。名誉も地位も、永遠のものではありません。二代目はどうにか維持しますが、三代目がどうなるかはわかりません。これらはすべて、徳のいかんで決まるからです。徳が尽きれば、虚空蔵にお返しせねばなりません。初代は世の中に尽くし、徳を積みますが、二代目・三代目も同じように積めるかどうかです。二代目・三代目でさらに発展する家は、かならず、それだけの徳を積んでいます。

ところで、お寺が永く続くのは、どうしてでしょうか。それは僧侶たる者はこのことを理解し、徳を積んでいるからです。すべては預かりもの、借りものであることを理解し、挨拶を忘れず、恩に報いるからです。つまり、人が亡くなれば仏さまを念じて、本来の位に送っています。建物を建てるなら、土地の地鎮祭(仏式)をして、借り受けの挨拶をしています。おわかりでしょうか。

私はこの19日と21日の二度、真言密教の〈地鎮鎮壇法〉という行法の伝授をしました。これは、この世の預かりものである土地の神さまに対し、一般の家なら地鎮祭を、お堂を建てるなら鎮壇法(写真はその荘厳)を修するためです。

最近は家を建てるにも、地鎮祭をする方が少なくなりました。それは、土地も家も借りものであることがわかっていないからです。お借りする以上は、挨拶をするのが当りまえです。挨拶をしなければ人間どおしでもトラブルをおこします。土地の神さまに感謝をしなければ、それだけでも徳が消えます。住んでから体調不良や厄難災難が起きるのは、このせいだと理解しましょう。

土地や家の値段に比べれば、その費用など微々たるものです。このブログを読んだ皆様が家を建てる時は、必ず地鎮祭を依頼していただきますようお願いいたします。なお、地鎮祭をせずに建てた家(建売住宅)の問題に対しては、〈鎮宅法〉があることもお伝えしておきましょう。

孔雀明王の呪力

令和4年12月24日

私は先日、弟子僧の七名の方に〈孔雀経法〉を伝授しました。文字どおり、『仏母大孔雀明王経』をもとにした孔雀明王の行法(祈り方)です。実は孔雀経法こそは、真言密教で〈三ケの大法〉の一つとして畏怖される秘法中の秘法で、めったに伝授されることはありません。また鎮護国家の祈りとして、本来は大勢の僧侶が結集して修する大法でもあります。

それでも、私があえて弟子僧に伝授をしたのは、今なおコロナ禍の終息も見えず、ウクライナでの戦争も終結せず、日本を取り巻く国交関係が危機的状況にあるからです。たとえ行者一人の祈りであっても、孔雀明王の呪力が絶大な霊験をもたらすに違いありません。私はそのことを深く信じています。もちろん伝授をするにあたっては、お大師さまにお許しを乞いました。また、伝授をした七名の方の祈りが、強く融合することも念じています。

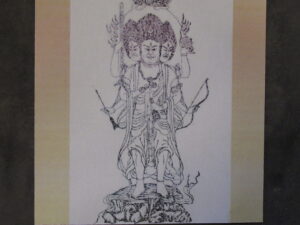

孔雀明王はやさしい菩薩さまの姿をしていますが、乗っている孔雀は毒虫を食らうだけあって、いささか怖い形相でこちらをにらんでいます(写真)。

毒虫を食らうとは、いわば人間の苦しみのもとである煩悩を食らうという意味でありましょう。それだけに、この秘法を修する行者は煩悩を解脱した清らかさが求められます。秘法という響きに溺れてはなりません。よく、いろいろな秘法を知っていることを吹聴する方がいますが、知っているだけでは何の役にも立たないことを知るべきです。要は行者自身が清らかで行法に励み、唱える呪力にパワーがなければ、霊験は得られません。

孔雀明王における歴史上の偉大な行者としては、飛鳥時代の役行者(神変大菩薩)がいます。また中世には聖宝(理源大師)・仁海(雨の僧正と呼ばれ、請雨法の逸話がある方)などが多くの霊験を残しています。それぞれに何が偉大であったかといいますと、人間そのものが偉大であったということです。人間が偉大でなければ、偉大な行者になどなれるはずもなく、また不思議な霊験など得られる道理がありません。

私もお大師さまへの毎日の祈りの中に孔雀明王の秘法を加えて、日本と世界の平穏を念じています。大きなことを言うと思われるでしょうが、小さな祈りも融合すれば、絶大なパワーを生むのです。偉大ではない私たちは、融合の発想こそ大切ではないでしょうか。小さな力を融合してこそ、大きな仕事ができるからです。これは、現代のどのような分野においても、共感されることです。

神さまへの接待

令和4年11月12日

皆様は仏教において〈神さま〉と〈仏さま〉とどちらがお偉いのか、おわかりでしょうか。

神棚の方が上にあるから、神さまだと思いますか。いやいや、答えはもちろん「ノー」です。仏教におきましては、仏さまを守護するお役を担当するのが神さまで、山門の仁王さま、鎮守のお稲荷さまや龍神さまなど、そういう意味なのです。だから、仏教では当然、仏さまの方がお偉いことになります。ここまではいいですよね。

ところが、真言密教ではその神さまには二種類があると教えています。一種は仏さまが仮の姿として神さまに化身した場合で、これを「権類の神」と呼びます。〈権〉とは〈仮の〉という意味ですから、「権現」という呼称も、権類の神ということになります。権類の神は仏さまと同体なので、護摩壇のように壇線(護摩壇を囲む五色の線)によって結界(ガード)されていても、中に入って接待(供養)を受けてくださいます。

これに対して、もう一種はもともとの神さま、つまり土着の神さまです。まだ仏教に帰依してはいませんので、仏さまと同じように接待を受けることができません。これを「実類の神」と呼びます。ただ、権類も実類も同じ名前、同じ姿であるところがやっかいです。では、実類の神はどのように接待するのかといいますと、神供壇という法具を用います(写真)。

神供壇には十二本の幣(降臨するところ)が立てられいていて、主に十二天(東北・東・東南等の八方天と梵天・地天・日天・月天)を接待します。右には香水や五穀粥などを用意しますが、真言密教の僧侶は、権類の神は護摩壇にて、実類の神は神供壇にて修するということになります。わかりましたでしょうか。

こうしてお話をすると、神さまへの接待も、なかなかに大変です。私は毎日のお護摩で権類の神(十二天)を接待していますが、神供はめったにできません。でも、縁あってあさか大師が建立されたわけですから、実類の神も大切にしなければと考えています。五穀粥と書きましたが、次回はインドのお粥についてお話をしましょう。お楽しみに。

失物発見法

令和4年7月17日

本日は第三日曜日で、午前11時半より金運宝珠護摩を奉修しました。コロナ感染者がまたまた急増し、外出を控えていらっしゃる方が多いのでしょうか。ちょっとさびしい気もいたしましたが、参詣の皆様は元気に読経をしました(写真)。

また、午後のご回向の後は、〈失物発見法〉のお話をしました。これは私たちが失物(なくしもの、落としもの)や盗難にあった場合、その原因は三宝荒神(竈の神さま)のお咎めであるという考え方によるめずらしい秘法です。現代人のほとんどは、それは単なる偶然あるとしたり、運が悪かったからだとしか思いませんが、昔から伝えられたこうした教えを決しておろそかにしてはなりません。私はこの秘法によって、どれほど多くの方々を実証してきたか、はかり知れないほどです。また私自身すら、この秘法によって、失物を見つけ出した経験が何度もあります。

現代人の生活に竈はないと思いますが、ガス台やIHがあれば、それを使用する時、必ず荒神さまがいらっしゃることを知らねばなりません。つまり〈火〉は神聖なものであるということです。そのそばで、腹を立てたり、悪口をいったりすると、必ず荒神さまのお咎めを受けます。その一つが失物です。

そこでこの〈失物発見法〉の出番となりますが、残念ながらこのブログではお教えできません。あさか大師へ直接お越しください(要予約)。これは出し惜しみをするのではなく、荒神さまのことですから、軽々しく公開をすれば、この私にお咎めが来るからです。おわかりですね。

秘法とはいいながら、実は簡単なものです(もっとも、真理とはもともと単純明快なものですが)。しかし、その霊験たるや不思議(!)としかいいようがありません。家の中の場合、たいていは1時間以内に見つかります。外の場合は少し時間がかかりますが、必ず何らかの知らせがあります。私は多くの方にこの秘法を知っていただき、荒神さまの存在を実証していただきたいと考えています。皆様も、ぜひ。

真言密教の現代化

令和4年7月4日

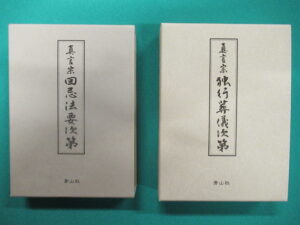

私の著書『真言宗・回忌法要次第』(青山社刊)の第七刷が、間もなく刊行されます(写真左)。また、同様に『真言宗・独行葬儀次第』(同社刊)も、今年三月に第八刷を刊行しました(写真右)。斯界の限られた読者層にあって、このようなロングセラーは稀有なことでありますし、また著者の私自身も大変に驚いています。

宗内における私の主張は、「真言密教の現代化」ということです。それはどのようなことかと申しますと、伝統ある真言密教も、時代に対応する必要があるという意味なのです。もちろん、最も大切な法儀(経典にある約束ごと)は守らねばなりません。しかし、現代は何ごとにも時間は短縮され、むずかしい仏教用語も理解されません。ここに問題があります。

たとえば、葬儀もせずに火葬だけで済ませる直葬や、通夜のない一日葬儀(ワンデイセレモニー)が流行する現代、江戸時代の葬儀次第をそのまま使用するなど不可能であるからです。かつての住職は、臨終の知らせを受けるや枕経に出向き、自ら湯潅(死者の体を清める)や納棺(死者を柩に納める)を司りました。そして通夜を経て、数人の役僧(読経を勤める僧)と共に葬儀を終え、行列を組んで墓地に向い、その日に埋葬をしました。葬儀時間も1時間以上は要したはずです。

ところが現代は、特に都会地では通夜もなく、与えられた40分の内のわずか30分で葬儀を、残りの10分で初七日を、すべて導師一人で済まさねばなりません。斎場(火葬場)に出向いても、親類は新幹線や飛行機の時間を気にしつつ、お斎(食事)ばかりは済ませて帰途につきます。これが現代における葬儀の実体です。江戸時代の次第など、通用するはずがありません。また、このことは回忌法要におきましても、事情はまったく同じです。

私はこうした時代に対応すべく、上記二冊の次第を刊行しました。初版当時はまだ若く、まるで小舟を漕いで荒海に向かうような心境であったことを覚えています。しかし、幸いにして多くの方々に愛用され、まさに著者冥利に尽きる結果となりました。この後も、末長く愛用されていくことを願ってやみません。

なお、上記次第についてお問い合わせのある方は、青山社(担当・三宅氏)☎0120(18)0341にご連絡ください。

連日の伝授

令和4年2月22日

開運星祭り大護摩供が終了し、約束していた行法伝授が多いためか、まったくブログが書けませんでした。真言密教の行法伝授とは、それぞれの仏さまをお祈りする作法や奥義をお伝えするもので、本日は僧侶二名の方に薬師如来法と弁財天法の二法でした(写真)。お薬師さまも弁天さまもよく知られていますが、なかなか伝授される機会がありませんし、また、伝授する阿闍梨(真言密教の師僧)も少なくなりました。

この後は、23日は金剛界法、24日は十一面観音法と施餓鬼法、28日が尊勝法と宝篋印経法と続き、新しく得度(入門の儀式)を希望する方も増えて来ました。なるべくブログも書けるよう努力いたします。どうぞ、お楽しみに。