山路天酬法話ブログ

失物発見法

令和4年7月17日

本日は第三日曜日で、午前11時半より金運宝珠護摩を奉修しました。コロナ感染者がまたまた急増し、外出を控えていらっしゃる方が多いのでしょうか。ちょっとさびしい気もいたしましたが、参詣の皆様は元気に読経をしました(写真)。

また、午後のご回向の後は、〈失物発見法〉のお話をしました。これは私たちが失物(なくしもの、落としもの)や盗難にあった場合、その原因は三宝荒神(竈の神さま)のお咎めであるという考え方によるめずらしい秘法です。現代人のほとんどは、それは単なる偶然あるとしたり、運が悪かったからだとしか思いませんが、昔から伝えられたこうした教えを決しておろそかにしてはなりません。私はこの秘法によって、どれほど多くの方々を実証してきたか、はかり知れないほどです。また私自身すら、この秘法によって、失物を見つけ出した経験が何度もあります。

現代人の生活に竈はないと思いますが、ガス台やIHがあれば、それを使用する時、必ず荒神さまがいらっしゃることを知らねばなりません。つまり〈火〉は神聖なものであるということです。そのそばで、腹を立てたり、悪口をいったりすると、必ず荒神さまのお咎めを受けます。その一つが失物です。

そこでこの〈失物発見法〉の出番となりますが、残念ながらこのブログではお教えできません。あさか大師へ直接お越しください(要予約)。これは出し惜しみをするのではなく、荒神さまのことですから、軽々しく公開をすれば、この私にお咎めが来るからです。おわかりですね。

秘法とはいいながら、実は簡単なものです(もっとも、真理とはもともと単純明快なものですが)。しかし、その霊験たるや不思議(!)としかいいようがありません。家の中の場合、たいていは1時間以内に見つかります。外の場合は少し時間がかかりますが、必ず何らかの知らせがあります。私は多くの方にこの秘法を知っていただき、荒神さまの存在を実証していただきたいと考えています。皆様も、ぜひ。

美容と健康に一番の食品

令和4年7月13日

真言密教の僧侶は〈四度加行〉というカリキュラムを経て〈傳法灌頂〉に入壇し、教師(阿闍梨)となって住職の資格を得ます。また、この四度加行を伝授する方を大阿闍梨(略して大阿)といい、あさか大師では私が一人で担当しています。

今年は得度をした方が多く、したがって四度加行の伝授も多いので、これが大変です。たいていは3時間から4時間を要し、その間、まったく休みなく話し続けねばなりません。受者の方は、私の説明や印明(仏を象徴する手指の形や真言)を一つもらさず注目しています。大寺院の会館や大学の講堂など、大勢の伝授では居眠りをする受者の方もいますが、あさか大師ではそうはいきません。授ける方も授かる方も、真剣そのものです。

したがって、大変な心労を要することは言うまでもありません。心身ともにヘトヘトになります。だから、毎日の食事にも気をつかっています。実は、私のスタミナ源は酒粕です。酒粕は秋田大学の滝澤行雄先生によって研究が進められ、美容と健康に対しての効用が知られるようになりました。私は日本には味噌・醤油・梅干し・納豆といった、すぐれた発酵食品があることを喜んでいましたが、酒粕がさらにすばらしいものであることを最近になって知りました。

調理法は甘酒でも粕漬けでもよいのですが、私のおすすめは具だくさんの粕汁です。加行中の方も楽しみにしているようで、若い方は三杯もお代わりします。秘伝のかくし味は〇〇〇〇ですが、ブログではお教えできません。知りたい方はあさか大師に直接お越しください(要予約! 予約しないとなくなります)。

何しろ、栄養はもちろんのことですが、20種類以上のアミノ酸が驚異的な力を発揮します。これを飲んでいると、その保湿力の強さから肌はツヤツヤになり、さらに内臓が強化され、食欲が出て元気になります。見てください、私が証明です!

今日も不動護摩の伝授があり、大変に疲れましたが、粕汁と雑穀ご飯をいただき、もう回復しました。毎日飲んでいますので、そろそろ飽きるかなと思いきや、いやいや決して飽きません。美容と健康に一番の食品は酒粕です。これで決まりました。「酒粕万歳!」

『九星気学立命法』の刊行

令和4年7月5日

昨日に続いて、また著書のPRです。今年11月、私は『九星気学立命法』を青山社より刊行します。これは前著『九星気学と加持祈祷』(現在は品切れ)の改訂新版なのですが、長らく多くの皆様にお待たせをしてしまいました。この場をお借りして、深くお詫び申し上げます。

〈立命〉とは何だろうと思うでしょうが、「命を立てる」とは、つまり運命を変えるという意味で、陽明学では〈造命〉ともいいます。つまり、今度の著書は九星気学で自分の先天運を知り、その改善法を説いた内容といえましょう。京都に立命館大学がありますが、選名の由来がこの立命です。

ところで、皆様は運命は何によって決まると思うでしょうか。占いの先生方なら、それは名前の画数で決まるといい、あるいは方位の吉凶で決まると主張するでしょう。しかし、女性の名前は結婚すれば変わりますし、忙しい営業マンは西に東にと飛び回らねばなりません。名前も方位も大事だとは思いますが、それで運命のすべて(!)が決まるとは思えません。

では、仏教はこれをどのように説くのかといいますと、それは〈業〉が決定すると教えています。業とは生き方です。つまり、何を行い、何を話し、何を想うかで運命が決定し、その運命によってまた死んで往くとするのです。だから、人は生きたように死ぬのだとするのが、仏教の基本的な考え方です。

では、どのような生き方がよい運命に導くのでしょうか。私はそれをズバリひとこと「好かれることです!」とお話しています。好かれるためには、喜ばれねばなりません。親切にしたり、やさしい声をかけたり、施しをすれば、必ず好かれます。そして、そういう生き方をしている人には、必ずよい〈気〉が集まってきます。気とは念です。あるいはエネルギーです。あるいはオーラです。その、よい気が集まってくる人は必ず運がよくなります。望もうが望むまいが、その人をよく思う人の気が多くれば多いほど、その人はよい運命に導かれます。

好かれるための生き方は、徳を積むこと、つまり〈積徳〉ともいいます。だから、今度の著書は積徳がテーマです。占いの本ではありますが、読んでいるうちに積徳の大切さがわかっていただけるよう苦心しました。読んでくださるすべての皆様が、この世の人にはもちろん、あの世の人にも、動物にも、植物にも好かれるよう力説しています。また、ちょっと「もったいないな」とも思いましたが、九星気学の秘伝も惜しみなく公開しました。さらに、ビデオ版の刊行も計画しています。

なお、この著書についてのご質問は、青山社(担当・三宅氏)☎0120(18)0341にお願いいたします。すでに、予約も受付けていますとのことです。

真言密教の現代化

令和4年7月4日

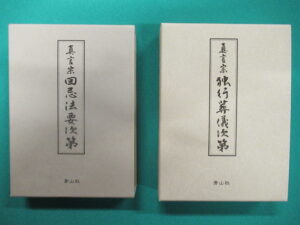

私の著書『真言宗・回忌法要次第』(青山社刊)の第七刷が、間もなく刊行されます(写真左)。また、同様に『真言宗・独行葬儀次第』(同社刊)も、今年三月に第八刷を刊行しました(写真右)。斯界の限られた読者層にあって、このようなロングセラーは稀有なことでありますし、また著者の私自身も大変に驚いています。

宗内における私の主張は、「真言密教の現代化」ということです。それはどのようなことかと申しますと、伝統ある真言密教も、時代に対応する必要があるという意味なのです。もちろん、最も大切な法儀(経典にある約束ごと)は守らねばなりません。しかし、現代は何ごとにも時間は短縮され、むずかしい仏教用語も理解されません。ここに問題があります。

たとえば、葬儀もせずに火葬だけで済ませる直葬や、通夜のない一日葬儀(ワンデイセレモニー)が流行する現代、江戸時代の葬儀次第をそのまま使用するなど不可能であるからです。かつての住職は、臨終の知らせを受けるや枕経に出向き、自ら湯潅(死者の体を清める)や納棺(死者を柩に納める)を司りました。そして通夜を経て、数人の役僧(読経を勤める僧)と共に葬儀を終え、行列を組んで墓地に向い、その日に埋葬をしました。葬儀時間も1時間以上は要したはずです。

ところが現代は、特に都会地では通夜もなく、与えられた40分の内のわずか30分で葬儀を、残りの10分で初七日を、すべて導師一人で済まさねばなりません。斎場(火葬場)に出向いても、親類は新幹線や飛行機の時間を気にしつつ、お斎(食事)ばかりは済ませて帰途につきます。これが現代における葬儀の実体です。江戸時代の次第など、通用するはずがありません。また、このことは回忌法要におきましても、事情はまったく同じです。

私はこうした時代に対応すべく、上記二冊の次第を刊行しました。初版当時はまだ若く、まるで小舟を漕いで荒海に向かうような心境であったことを覚えています。しかし、幸いにして多くの方々に愛用され、まさに著者冥利に尽きる結果となりました。この後も、末長く愛用されていくことを願ってやみません。

なお、上記次第についてお問い合わせのある方は、青山社(担当・三宅氏)☎0120(18)0341にご連絡ください。

盂蘭盆法要

令和4年7月3日

昨日と今日、月初めの総回向を兼ねて、盂蘭盆法要を挙行しました(下写真)。

参詣の方が、予想したより少なかったように思います。コロナ禍に加えて、さすがにこの猛暑のためでしょうか。それでも弟子僧の皆様が声明を披露し、ご信徒の皆様も一心に読経をしました。そして、法要終了後は全員で施餓鬼作法を修しました。私たちも、強欲に走る餓鬼道への戒めを心得ねばなりません。

また、午前中のお護摩の前に〈九字の秘法〉と〈大般若加持法〉を伝授し(下写真)、法要後は〈得度式〉や〈加行伝授〉など、忙しい二日間でした。

続・世界一美しい「君が代」

令和4年6月26日

1903年(明治36年)、ドイツで行われた「世界国歌コンクール」において、日本国家の「君が代」がきびしい審査を経て一等に選ばれました。

その評価として残っている資料には、「荘重にして民族性を遺憾なく発揮した優美なもの」とあります。また、あまり外国のものをほめないイギリス人が、「天上の音楽」と讃えた記載もあります。当時はベルリンで、世界的な音楽家や音楽評論家たちがいろいろな国歌を比較検討する開催があったそうで、その結果が衆口一致で折り紙がついたようです。

こうした評価は、各国の国歌を和訳すれば、ハッキリとわかります。つまり、ほとんどの国の国歌が〝戦争の歌〟であるからです。代表的なものを見てください。

①アメリカ国歌「星条旗」

おお、われらの星条旗よ。夜明けの空、たそがれの霧の中で、ほこりに満ちてきらめく。その太い縞と輝く星は、弾丸が飛び交う戦いの庭に、夜通し堂々と翻っている。おお、われらの星条旗があるところ、自由と勇気とともにあり。

②フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」

いざ祖国の子らよ、栄光の日がやって来た。暴君の血に染まった旗が翻る。戦場に響く残酷な兵士の怒号、我らの妻や子の命を奪わんと迫り来た。武器を取るのだ、わが民たちよ! 隊列を整えよ! 進め! 進め! 敵の不浄の血で土地を染めあげよ!

③中国国歌「義勇行進曲」

いざ立ち上がれ、奴隷になることを望まぬ人々よ、我らの血と肉をもって、我らの新しき長城を築かん。中華民族に迫り来る最大の危機、皆で危急の雄たけびをなさん。

もはや、説明もいりません。オリンピックで日本人選手が金メダルに輝いた時、表彰式で吹奏される「君が代」に独特の重みと品格を感じるのは、誰しものことです。「君が代」こそは、世界中の人々の幸せと平和を願った日本文化の英知なのです。このことを、私たちは日本の未来を背負う子供たちに伝える責務があります。そうすれば子供たちはきっと、日本に生れたことを、そして日本人であることを、生涯の誇りに思うことでしょう。

世界一美しい「君が代」

令和4年6月26日

日本は神武天皇の建国以来、2600年の歴史を誇る(現存する)世界一古い国家です。これはギネスにも認定されてる事実なのですが、大部分の日本人が知らずにいることは、残念でなりません。そして、多くの国の国歌が戦争の歌でありながら、日本国歌「君が代」こそは、人々の幸せと平和を願った世界一美しい国歌なのです。

にもかかわらず戦後、「君が代」はきわめて悲運な歴史をたどりました。その理由は「君が代」の〈君〉が天皇を意味し、主権在民に反するとしたり、戦前の軍国主義を復活させかねないということのようです。しかし、私はこれらがまったくの間違いであることを知っていただきたいと思っています。

国歌「君が代」は明治二年、イギリスのエディンバラ公を国賓として迎えるにあたり、国家の斉唱が必要との要望から誕生しました。そこで薩摩バンドの軍楽隊長フェルトンの薦めによって、歩兵隊長の大山巌(西郷隆盛の従兄弟)が『古今和歌集』巻第七・冒頭の賀歌(祝いの歌)から、これを提唱しました。すなわち、

我が君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで (読み人知らず)

が原歌です。では「我が君」の〈君〉とは誰のことでしょう。もちろん、おわかりですよね。この歌は女性が〝大切な我が君(あなた)〟に送った恋愛の歌なのです。つまり、「大切なあなたが千年も万年も生き続けますように」が、前半の意味です。だから、この歌に天皇を意味する言葉は一つもありません。しかし、国歌としてこれを制定するにあたり、「我が君」を「君が代」に変えました。さあ、そこが問題です。

では、「君が代」の〈君〉とは誰のことでしょう。皆様は当然、これを天皇という意味に考えているはずです。しかし、実は天皇を〈君〉と呼ぶことはありません。それでは、大変な無礼にあたります。天皇を表現する場合、古来から日本人は必ず〈大君〉または、〈すめらぎ〉という言葉を使ってきたからです。

もちろん、天皇も国民の象徴ですから、「君が代」とは「天皇陛下を始めとする日本国民のすべてが生きる時代」という意味になりましょう。また、友人や恋人の〈君〉が外国人であるなら、「世界中のすべての人々が生きる時代」とまで解釈してもよいはずです。こんな国歌がほかにあるでしょうか。私は「君が代」こそは、世界に誇る日本文化の英知であると思っています。日本を愛するすべての人々が、みんなで「君が代」を歌う日が来ることを願ってやみません。では、私が日頃から考えている「君が代」の意味を書いておきましょう。

「天皇陛下を始めとする日本国民すべての人々が、そして世界中すべての人々が生きるこの時代が、千年も万年も幸せに栄え、小さな石が大きな塊りとなって苔が生えるまで続きますように」

続続・金運心得帖

令和4年6月22日

最後の⑨~⑫です。ここからは、お金の住まいの一つである財布についてお話をします。

⑨財布はお金に居心地がいい長財布を使いましょう。

人と同じように、お金も居心地のいい場所を欲します。心地よくくつろげる、やすらぎの長財布を使い、古くなったら新しく変えましょう。二つ折りの財布は、居心地がいいとは思えません。財布にはその人のお金に対する考え方が、はっきりと現れます。世の中を見てください。裕福な人ほど清潔で立派な財布(必ずしも高価なものではなくても)を持っています。それは裕福だから持っているのではなく、持っているから裕福になるのです。しかも、手垢で汚れていたり、古くなってヘタっていることもありません。つまり、お金に対して、それだけ敬意をはらっているということなのです。

⑩財布の中はお金の向きをそろえて入れましょう。

財布のお札は向きをそろえて入れましょう。また、お札の数字も偉人の肖像も、〝逆さづり〟はいけません。お金をありがたいと思ったら、そんなことはできません。それがお金に対する礼儀です。これは少しばかりの気づかいを惜しまねば、誰にでもできることです。ところが、「お札は逆さまに入れた方がよい」という意見もあります。財布を開いて上向きに見えれば、金運が〝上向く〟というのですが、私は賛成できません。逆さづりにしたら、上向くどころか、出る一方(笑)です。問題はきちんと向きをそろえることなのです。つまらない意見に振り回されてはなりません。

⑪カードの厚みでお金の呼吸を妨げてはなりません。

何度も申しますが、お金は生き物です。呼吸もすれば感情もあります。財布の中にカードやレシート、割引券などをいっぱいに詰め込んではなりません。パンパンに膨らませた財布の中では、お金は呼吸も出来ません。現代はどこへ行ってもカードばかりですが、本当に必要でしょうか。どうしてもカードが増えてしまう人は、専用のカード入れを用いましょう。お金そのものより、カードの方を大事にしてはなりません。財布の中のカードを、もう一度見直してみてください。

⑫手持ちの財布を尻ポケットに入れてはなりません。

これも、やってはいけないマナーです。財布を尻ポケットに入れて座れば、お金が悲鳴をあげます。お金とのつきあいは、人づきあいと同じです。体の上に座られて、喜ぶ人はいません。お金に敬意をはらっていれば、できないことです。

『金運心得帖』のお話は以上です。たとえ一つでも共感をいただけましたら、うれしく思います。「お金がなくても幸せになれる」とは言いがたいとされる現代、お金に対する見識を真剣に学ばねばなりません。

続・金運心得帖

令和4年6月21日

昨日に続き、さらに④~⑧までの項目をお伝えします。

⑤収入の一部は社会への御礼に還元しましょう。

お金は社会が認めてくれるから入るのです。その社会に感謝をして、御礼をするのは当たり前です。いただくだけでは礼儀知らずとなりましょう。それは金額の問題ではありません、ほんの少しでもよいのです。自分の気持を社会に還元しましょう。実はこうした行為は、裕福な人ほど熱心です。だから、その熱心さが、さらに新たな金運を呼ぶのです。お金に困っている人は、少しでも手放すまいと思うばかりで、こうした発想がまったくありません。とても残念なことです。

⑥お金のそばでの腹立ちや悪口は慎みましょう。

私が育った頃は、神棚や仏壇、また竈のそばで兄弟げんかをしたり、腹を立てたり、人の悪口を言ってはいけないとしつけられました。それは神さまやご先祖さまにも聞こえるからです。同じことが、お金のそばでもいえるのです。お金は人と同じように、感情を持った生き物であることを知らねばなりません。だから、好き嫌いがあります。腹立ちや悪口に接すれば、その人から遠のきます。その人のそばには二度と来たくないと思うかも知れません。

⑦お金の出し入れには挨拶を忘れてはなりません。

私はお金を支払う時、心の中で、あるいはささやく程度の声で「行ってらっしゃい」と挨拶をします。また、お金が入った時は、同じように「お帰りなさい」と挨拶をします。それは、お金は人と同じように感情があるという考え方を忘れないためでもあります。挨拶の〈挨〉は心を開くという意味、〈拶〉はせまる(近づく)という意味です。つまり、心を開いて自分から近づかねば、挨拶にはなりません。人と人とのトラブルは、御礼やおわびの挨拶がないことから始まります。お金とトラブルをおこしてはなりません。

⑧敬意をはらわずに「カネ」と呼んではなりません。

必ず「お金」と呼びましょう。「カネ」という語感には、何かお金を卑下したような響きがあります。お金に敬意をはらっていない証拠です。敬意をはらわぬ人には、お金もまた敬意をはらいません。卑下したように呼び捨てにされれば、お金は「そんなに私を卑しいと思うのですか」と悲しみます。とても残念なことです。それでも「カネ」と呼ぶのでしょうか。

金運心得帖

令和4年6月20日

昨日は金運宝珠護摩があり、「金運心得帖」①~⑫項目のプリントを渡してご参詣の皆様に法話をしました。その内容を三回に分けてお伝えいたしましょう。

日本人はお金というとタブー視しますが、お金について知ることは、とても大切なことです。私は「お寺の経営がヘタだ!」と皆様から言われますが、お金そのものについての考えには、かなり自信があります。以下は、私がこれまでに書籍やセミナーで学んだり、自分で思案を重ねた結論ですが、ご参考になればうれしく存じます。

①人が欲する利益を与えねば、お金は入りません。

お金についての最大の誤りは、「人が損をすれば自分に利益がある」と思っていることです。ところが、人が欲する利益を与えねば、自分の利益も与えられません。つまり、与えねば与えられないことは、世の中の鉄則です。だから、与えずして得た利益は必ず返さねばなりません。ギャンブルや宝くじで得た利益も、人をだまして得た利益も同じです。一時的な利益に喜びはしても、必ず争いや不幸を呼びます。

②お金持ちを尊敬し、自分もその人を見習いましょう。

もう一つの誤りは、「お金持ちはみな汚い人だ」と思っていることです。お金持ちと呼ばれる方々は、世間が求める何かを与えた人です。それも、世間の人の何倍もの努力を重ねた人です。また、能力に加えて世間から認められる徳を持っている人です。極端な例ですが、たとえばスーパースターは人がうらやむほどの富があるでしょうが、それは世界中の人々にそれだけの夢や希望を与え、それが認められたからです。

③お金を大切にするほど、お金からも好かれます。

お金に好かれたかったら、お金を好きになり、お金を大切にすることです。好きにならなければ、決して好かれません。そんなことはあたり前だと思うかも知れませんが、では現在の一万円札の肖像は誰でしょうか。どんな服装をして、どんな表情をしているか、スグに浮かびますか。同じく五千円札、二千札、千円札はどうですか。さて、そんな程度でお金が好きだなどと思うようでは、お金の神さまに笑われますよ。

④お金は神さまからの預かりものと思いましょう。

この世のお金を、あの世まで持って行くことはできません。また遺産として残せば、自分の意志を離れて、子供たちが見苦しい相続争いをします。しかも、それを維持する能力と徳がなければ、いずれは消え失せます。つまり、お金は神さまからの一時的な預かりものだということです。『般若心経』が教えるように、人はこの世で所有するものは、実は何もないのです。お金を失うということは、何かの理由で神さまに〝返した〟に過ぎません。