山路天酬法話ブログ

北枕のおすすめ

令和6年4月18日

お釈迦様の涅槃像(最後のお姿)を見ると、北枕で西向きに寝て、たくさんの弟子僧がその死を悼んでいます(写真は法隆寺五重塔内)。

このお姿を九星気学で解釈すると、北の一白水星は寒冷を意味し、南の九紫火星は熱帯を意味します。つまり、〈頭寒足熱〉の教えにかなっているといえましょう。頭を冷やして足を温めるのが自然の摂理であり、健康の基本なのです。

「あらゆる病気は冷えが原因」「体を温めると病気は治る」などといわれますが、特に足の冷えは万病の元です。温泉で足湯につかるだけでも健康になるではありませんか。

死者を北枕にするのも、このお釈迦様の涅槃像がその由来といえましょう。「北枕は縁起が悪い」などという方がいますが、とんでもない誤解です。皆様もぜひ北枕で頭を冷やし、足を暖かくしてお休みください。特に眠れないという方にはおすすめです。

ついでながら、西向きは七赤金星の喜悦を意味し、喜びと楽しみの〈西方浄土〉に向かうことになりましょう。今夜から、ぜひお試しを。

仏さまの文字

令和6年4月15日

今月の6日・7日、お護摩の前に弟子僧が集まり、梵字の勉強会をいたしました(写真は7日)。

真言密教では自然界はすべて、仏さまの文字(説法)として解釈します。川の流れ、風の音、木の葉の一枚にいたるまで、すべてが仏さまの教えであるとするのがお大師さまの教えです。そして、その仏さまの文字で最も大切なのが梵字です。梵字は本来、得度を受けて僧侶となり、正しく伝授を受けねば学ぶことはできません。特に筆法や筆順など、厳密な決まりがあります。

よく、道路わきの石材店などが展示している石塔には、とんでもない間違いを散見することがあります。また仏具店に依頼して完成した位牌にも、いささか問題な点がないともかぎりません。僧侶の皆様には、ぜひ正しい梵字を習得していただきたいと思います。お札や塔婆を書くことは、仏さまそのものを書くことであることを自覚すべきだからです。

ついでながら、私は自分の著書の梵字は、タイトルと共に自分で浄書してきました。仏さまの著書を刊行するのですから、当然のことです。お大師さまに笑われぬよう、これからも精進せねばなりません。

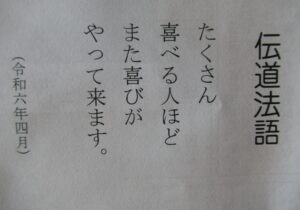

4月の伝道法語

令和6年4月12日

今月の伝道法語です。

私たちは良いことがあれば、あるいは、良いことがあるから喜べると思っています。だから、悪いことがあると不平不満をもらしながら、人を恨み、世の中を嘆き、悲しみます。

では、良いことに恵まれる人とはどんな人なのでしょうか。実は、日頃からたくさん喜べる人ほど、さらにまた良いことに恵まれるのです。ささいなことにも感謝をして、よく笑い、たくさん喜べる人なのです。そうすると、良いことがあるから喜ぶのではなく、喜ぶから良いことがやって来るとも言えるのではないでしょうか。

間違いありません。喜びの多い人とは、感謝の多い人です。そして、感謝の多い人ほど、人からは好かれ、いざという時には助けられ、多くの喜びに恵まれるのです。反対の人を見ればわかりますよね。

人生を変える先祖供養

令和6年4月8日

昨日と一昨日、月初めの総回向(先祖供養)を挙行しました。僧侶の方々と共に参詣の皆様も読経し、光明真言を一心にお唱えしました。老若男女、お子さんや赤ちゃんまでも加わりました。写真は、終わって私が法話をしている時です。

この先祖供養は、単なる弔いではなく、父母の両家をたどる、ご自身のルーツへのアプローチです。また、お大師様と直接に感応し、これを継続させることで、人生を変えることを目標にしています。お詣りのできない遠方の方でも参加できますので、全国からお申込みをいただいています。一ケ月2000円ですので、一日わずかの費用で新しい自分に出会えます。

檀家制度はありません。入会退会も自由です。毎日のお護摩によって、ご祈願もできます。解放された新しいお寺として、多くの皆様から共感をいただいています。関心のある方はホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。皆様とのご縁をお待ちしています。

4月の強運ランキング

令和6年4月3日

4月4日~5月4日までが、暦法での4月です。戊辰・三碧木星の月で、西が五黄殺、東が暗剣殺、西北が月破となります(写真)。

4日が〈清明〉という節にあたり、さわやかな日差しの中、花見を楽しめる4月の始まりです。〈戊〉は成長と発展を、〈辰〉は振動と前進を意味し、〈三碧木星〉は躍動と革新の意味ですから、春らしい勢いがあるといえましょう。ただし、政治の象意が悪く、波乱な様相を呈します。

今月の強運ランキングは一位が二黒土星、二位が四緑木星、三位が七赤金星です。

二黒の人は信用と業績を残す好機といえましょう。持ち前のねばり強さを発揮して、地味な努力を続けましょう。ただし、決断が遅いと強運を逃しますので、優柔不断は戒めねばなりません。調和と団結を大切にして、口論や不和は避けましょう。

四緑の人は、これまでの努力が実って成果を得る好機となります。特に、目上や上司への気配りがカギとなりましょう。ただ、いささか骨の折れる事態を背負って、やっかいな機運にもつつまれます。信仰への精進を忘れぬことです。

七赤の人は頭脳プレイが勝負どころでしょう。とくに対人関係に気づかい、対立や分裂を避けることが大切です。思いやりを忘れず、チームワークを調えましょう。そのほかの方は、ホームぺージ「今月の運勢」にて配信いたします。

花粉症の薬膳パスタ

令和6年4月1日

桜の開花を待ちつつも、花粉症に悩んでいる方が多いようです。そこで、私が作っている〈薬膳パスタ〉をご紹介しましょう。

花粉症アレルギーにはロスマリン酸やα-リノレン酸が有効ですが、実は赤ジソの葉に多量に含まれています。赤ジソは梅干しに漬け込んだり、サプリメントやジュースとしても販売されていますが、一番手ごろなのはスーパーのふりかけ売り場にある『ゆかり』(写真)を普段から食することです。

『ゆかり』はシソご飯としてふりかけたり、おにぎりに混ぜるのですが、意外にも、ハーブとしてパスタに使ってもよく合います。私はキノコや魚介類のパスタを作って、最後に混ぜ込んでいます(写真)。ちょうど、バジルを入れたような雰囲気になって、ちょうどよいのではないでしょうか。ただ、塩分もかなり多いので、入れ過ぎないように注意してください。

お寺での食事作法では「五観の偈」を唱えますが、その四番目に「正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり」とあります。つまり、食事はそれがすなわち良薬であり、病気にならない体を作るためにいただくのであるという意味でありましょう。普段からの食事が薬であり、「医食同源」なのです。花粉症の方は、ぜひお試しになってください。

蛇足ながら、『ゆかり』の名の由来は、中国では紫色を「縁(ゆかり)色」ともいい、また『ゆかり』に縁があったお客様を大切にしたいという思いからです。「ゆかりちゃん」という女性が発案したものではありません。念のため。

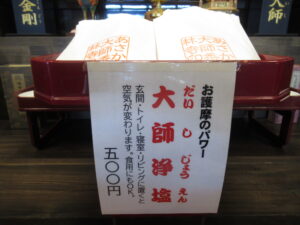

幸せの「大師浄塩」

令和6年3月28日

あさか大師のお護摩によって、パワーが込められた幸せの「大師浄塩」が人気です(写真)。この「大師浄塩」は、世界有数の美しい海とされるエル・ビスカイノ湾(メキシコ)にて二年間も天日干しをした自然塩で、つまり幸せホルモンのセロトニンを作る環境で製造されています。この自然塩にお大師様への祈願が加わるのですから、不思議な力が顕現することは当然といえましょう。

使い方は簡単です。玄関・トイレ・寝室・リビングなど、気になるところに小皿に盛って置くだけです。特に玄関やトイレが鬼門に当たる方、なかなか眠れない方、気分がすぐれない方、移転してから体の調子が悪い方などにおすすめです。玄関やトイレには盛り塩として、なかなか眠れない方は、枕元に置いてください。その場の空気が一変することが実感できるはずです。また邪気に感応しやすい方は、携帯して持ち歩くとよいでしょう。もちろん料理に用いてご家族でいただいてもよいのです。

自然塩は水や火と同様に祈りが通じやすく、お護摩のパワーにもよく融合します。一袋500円で、遠方の方は郵送(二袋以上)もいたします。ホームページの「お問い合わせ」からご送信ください。

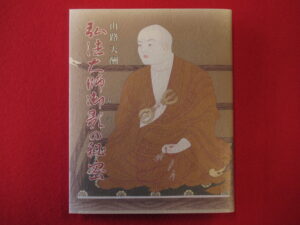

弘法大師御影の秘密

令和6年3月24日

20日の正御影供では毎年、お大師さまの御影(お姿の絵)に描かれた念珠・水瓶・木履(木製の靴)の三点を仙菓のお供えと共に荘厳しています(写真上)。これは私の著書『弘法大師御影の秘密』(青山社刊・写真下)を上梓するにあたって、こうした法具を復元したことに由来します。

真言宗の僧侶は何をするにも、まずはお大師さまに礼拝します。しかし、その御影がどんな意味をなすのか、どんなご誓願をもってあのように残されたのか、まったく教えられていません。私はその一つひとつについて、自分の考えを発表しました。これはお大師さまに結縁した、私の人生の使命であると考えたのです。

これらの法具は、残念ながら高野山にも残っていません。江戸時代の目録には書かれていますが、御影堂(お大師さま居住の場所)にも霊宝館(宝物館)にも残っていません。これはとても残念なことです。

念珠は赤いので、よく瑪瑙ではないかといわれますが、中糸が透いて見える以上、これは琥珀に間違いありません。また、木履は福山の〈日本はきもの博物館〉にも所蔵されていないほど貴重なものです。興味のある方は、毎年3月21日(20日)の正御影供にご参詣ください。

お大師さまについての本は数かぎりがありませんが、この御影について書かれた類例はきわめて希少です。私の著書にもご縁をいただけますれば、幸甚のかぎりであります。

正御影供と春彼岸会法要

令和6年3月21日

昨日は午前11時半よりお大師様の〈正御影供護摩(写真上)〉、午後1時より〈春彼岸会法要〉を奉修しました(写真下)。

正御影供はお大師様ご入定にちなんで、そのお姿(御影)をご供養するもので、独特の祭文が唱えられます。また春彼岸会では、光明真言を一年間お唱えした〈お土砂〉が配られ、その功徳についてお話をしました。なお、法要にあたっては能登半島大地震被災死亡者の回向を添え、そのご冥福を祈りました。

なお、春彼岸会法要の後は桜開花に先立っての〈桜まつり〉が挙行され、弟子僧がメンバーに加わる歌謡曲バンド「バブリーズ」による演奏と、八丈島の郷土芸能グループ「八丈太鼓八洲会」による和太鼓演奏がご披露されました(下写真)。

実はこの時間、朝霞市は雨と強風の予報で、雨雲が空をおおっていたのです。私は不動明王の秘伝を駆使して止雨と止風を祈りました。演奏者は雨を覚悟してテントの準備をしましたが、不思議なほど演奏の間だけ雨が止んでいました。桜まつりが終わったとたんに雨が降り出し、一同がそのご加護に感謝いたしました。ありがたいことでした。

昨日の金運宝珠護摩

令和6年3月18日

昨日、金運宝珠護摩を無事に奉修しました。大勢の皆様に参詣いただき、熱心に読経をしていただきました(写真)。

皆様にお話したことは、私自身は富裕でも資産があるわけでもないということ、お大師様から伝えられた行法を信じて修しているだけだということでした。よく念力とか超能力とかいいますが、私には無縁のものです。〝最後の力〟はやはり信じることです。

ただ、信じるためには、信じるに値する何かがなくてはなりません。そのために、皆様の背中を押すために、お大師様が行法を伝えてくださいました。

不思議なことがおこり、それを聞いた人にまた不思議なことがおこります。その最初のパワーが如意宝珠から湧出するのです。来月のご参詣をお待ちいたします。