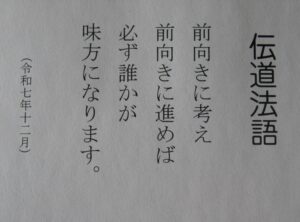

12月の伝道法語

令和7年12月3日

12月の伝道法語です(写真)。毎月、境内に掲示して、ご参詣の皆様に読んでいただいています。

誰にでも、逆境といえる時があります。くじけそうになる時があります。そんな時は、悪い方へ悪い方へと考えるものです。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと悩むものです。

人は生きていく価値もないなら、生まれて来ることはありません。生きていく能力もないなら、生まれて来ることはありません。この世に人として生まれて来た以上は、必ず生きていく価値と生きていける能力があるのです。

すべてを失ったと思っても、残ったものが必ずあります。丈夫であることや、がんばり屋であることは、立派な財産です。泣きごとをいわず、笑顔を絶やさないことは、立派な才能です。

それを信じて、前向きに考え、前向きに進みましょう。必ず、誰かが味方になります。それを信じて、進みましょう。

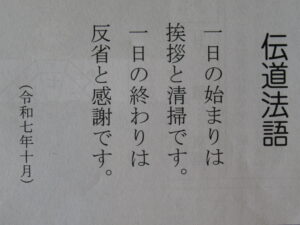

10月の伝道掲示

令和7年10月3日

10月の伝道掲示です(写真)。平凡でありながら、人生における最も大切な心がけです。

1日の始まりは家庭でも職場でも、まずは挨拶です。「近ごろの若者は挨拶もできない」という人がいますが、では自分がご主人や奥様と、そして家族の間で、朝の挨拶をしているでしょうか。明るい職場とは、みんなで明るい挨拶を交わしているところです。

また人間関係のトラブルは、挨拶がないから始まるのです。お世話になったのに御礼も言わない、迷惑をかけたのにお詫びもしないでは、必ずトラブルになります。世の中のトラブルを見れば、その発端はこの一点に尽きるのです。

また、汚れたから清掃をするのではありません。人は環境と条件で変わります。気持ちをリフレッシュし、心を正すためには清掃をすることです。お寺では汚れていなくても、毎日、清掃をします。それは心の修行は、身辺を整えることで心が整えられるからです。

1日の終わりに反省がなければ、何の進歩もありません。人は迷惑をかけまいと思っても、必ず誰かに迷惑をかけて生きています。その謙虚な気持ちを忘れずに反省をする人は、常に進歩を遂げることができるのです。

そして、自分が出会った人に対して、感謝を忘れません。人は誰かの世話にならなければ、生きてはいけないからです。人生の幸せとは唯一、「ありがとう」という感謝によって味わえるものと知りましょう。

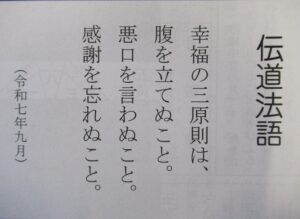

9月の伝道法語

令和7年9月3日

9月の伝道法語です。

若い頃、ある山奥の断食道場にこもりました。そこでは毎朝、全員で『般若心経』を読誦し、この「幸福の三原則」を大きな声で唱えていたのです。あれから40年以上も立ちましたが、この三原則はいまだに忘れ得ません。

多くの師や書物に学ぶことも大切でしょう。しかし、人生で最も大切な教えとは、このように簡素な言葉になるのではないでしょうか。なぜなら、三才の子供に言い得ても、八十の老人にして容易には行い難いからです。これが日常に行い得るならば、私たちの人生は、違ったものになるはずです。

腹を立て、悪口を言うは常のことですが、それによって失うものはあっても、得るものは何もありません。幸福とはただひとつ、それは「感謝」によって生まれるからです。

言い得て行い難いは仏教も同じですが、だからこそ、行い得ようと努力するところに人間らしさがあるのではないでしょうか。人生はいつも修行であるからです。

人生70パーセント主義

令和7年8月24日

故・斎藤茂太さんは精神科医として斎藤病院の院長を務めるほか、ユーモアあふれる著作家としても活躍しました。私が特に愛読したのは『人生80%主義』という著書です(写真)。

この著書で斎藤さんが主張していることは、精神的なトラブルのほとんどは完全主義から来るから、これを80パーセントほどに水準を引き下げるべきだということでした。

もちろん、完璧を求めることは重要です。しかし、うつ病などの症状にを抱える人は、みなまじめで責任感が強く、100パーセント成し遂げようとする傾向が強いことは間違いありません。

だから、その目標を80パーセントほどにすれば、精神的なストレスはかなり緩和するはずです。人生もまたハンドルのように、少し〝遊び〟がなければ、心の舵取りはできません。

しかし、私はさらに水準を下げ、70パーセントほどにしたらよいのではないかと考えています。自分が望んだこと、実行したことの70パーセントも達成されれば充分です。私もかつては完全主義の性格がありましたが、そのように考えるようになって、本当に楽になりました。

これはもちろん、妥協ではありません。目標に向かっては全力で当たり、自分の力を出し切ることが大切です。しかし、失敗しても、悔いが残っても、引きずってはなりません。次のチャンスに託して、発想を切り替えましょうということです。

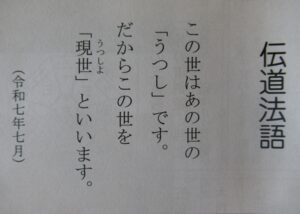

この世とあの世の冥合(伝道法語)

令和7年7月3日

7月の伝道法語です。お盆にちなんで掲示しました。

私たちは自分の人生は自分で考え、自分で判断し、自分で歩んでいると思っています。しかし、本当にそうでしょうか。

私たちの人生には、思うようには行かないことがたくさんあります。また、思ってもみないことがたくさんおこります。たとえば、気をつけていても事故を起こすことがあります。また反対に、事故に巻き込まれることもあります。

それは自分の考えや判断を超えた何かがあるからです。それは眼には見えず、耳には聞こえず、理解を超えて私たちの人生に深く関わっているからです。

この世のことを「現世」といいます。あの世の「うつし」です。なぜなら、この世とあの世は表裏一体だからです。私たちはこの世に生きていますが、実はあの世にも生きているのです。この世とあの世を共に生きているからです。

あさか大師では7月5日(土)・6日(日)午後1時より、盂蘭盆施餓鬼会法要を勤修します。この世とあの世の冥合です。あの世へのアプローチは、この世の人生へのアプローチです。

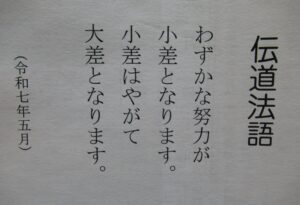

5月の伝道法語

令和7年5月8日

5月の伝道法語は、また努力のお話です。みんなが努力をせずに、楽をしたいと思っています。また努力はしても、続かぬものだと思っています。それでも、努力をせずにうまく行くことはありません。

努力とは〝継続〟ではないでしょうか。決意することは誰でもできます。問題はコツコツと続けること、つまり、継続です。まさに、「継続は力なり」なのです。

何をするにも、まずはわずかな努力からです。わずかな努力を3日続け、10日続け、1ケ月を続ければ習慣となります。その、習慣が継続となります。そして、継続の積み重ねが小差となって現われます。

さらに、その小差を続ければ、やがては必ず大差となって大きな成果を得ます。一生の栄養を一日でとることはできません。努力もまた同じです。わずかな努力を続けることは、人生の極意です。

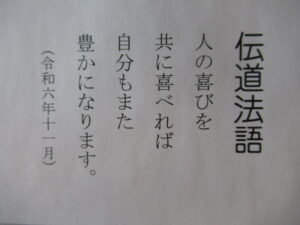

11月の伝道法語

令和6年11月9日

11月の伝道法語です。

人の悲しみを共に悲しむことは自然であり、容易にできることです。自分もまた同じ悲しみを背負うこともあるからでしょう。

しかし、人の喜びを共に喜ぶことは容易ではありません。人間のあらゆる感情の中で、〈ねたみ〉ほど厄介なものはないからです。

だから、人の喜びを共に喜べる人は、本当に豊かな人です。なぜなら、共に喜ぶことで、自分もまた新たな喜びを呼べるからです。しかも、それは足し算ではなく、掛け算で呼ぶこともあるのです。

「ねたみを制する人は人生を制する」ものと、肝に銘じましょう。

一日には十日分の価値がある

令和6年6月9日

貝原益軒(江戸時代の本草学者・下写真)は、「齢をとったなら、一日を十日とも思って大切にすべきである」と、その著書『養生訓』で述べています。つまり、齢を重ねるにしたがって、月日は矢のように早くなるから、一日には十日分の価値があると思ってムダにしてはいけないという意味なのでしょう。なかなか頭の痛いお話です。

また、他人の過失が気に入らなくとも、「梵人だから無理もない」と寛大に受けとめ、決してとがめたり、怒ったりしてはいけない。時間を惜しんで楽しく日々を送るべきだと述べています。さらに、朝は静かな部屋で香をたき、聖人の教えを声を出して読み、心を清めて俗念を去るがよい。風のない日は庭に出てゆっくりと歩き、野の花を愛し、季節の風景を楽しむがよいとも述べています。

益軒は84歳という、当時としては異例の長寿をまっとうしました。著作活動も旺盛で、視力もよく、一本の歯もぬけていなかったようです。妻のハツ(東軒)は22歳も若い女性でした。夫婦の仲はむつまじく、共に音楽を趣味としました。益軒は琵琶を、東軒は筝を得意として、よく二人で合奏していたようです。

貝原益軒の生き方は私にもお手本となりますが、さて、どうでありましょうか。一日を十日とも、十日を百日とも、一ケ月を一年とも思えるか否かです。でも、心がけだけは持ち続けましょう。

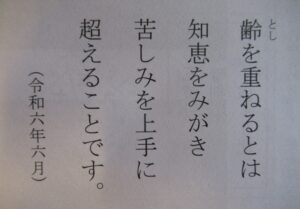

6月の伝道法語

令和6年6月8日

6月の伝道法語です。

年齢を重ねれば、誰でも体力は衰えます。視力も脚力も衰えます。しかし、それは同時に体力を必要としない過程でもあるのです。経験を積み、知恵をみがき、人生の苦しみを乗り越えていく過程なのです。

現代人の多くは食事の栄養価も高く、健康への情報も豊かで、医薬品もサプリメントも欠くことはありません。長命であるだけに、昔の人よりはるかに若々しいはずです。それだけに、希望をもって年齢を重ねたいものです。

謙虚に学ぶことを忘れず、知恵をみがきましょう。年齢を重ねることを苦しみとせず、上手に乗り越えましょう。苦しみに耐えることは大切ですが、上手に乗り越えることはさらに大切です。希望をもって年齢を重ねることを、むしろ楽しみといたしましょう。

一勝二敗を続けましょう

令和5年4月26日

斎藤茂太さんの『人生80パーセント主義』と共に、私の大きな支えとなった本に、関根潤三さんの『一勝二敗の勝者論』がありました。関根さんもすでに故人となりましたが、かつてはプロ野球選手としても、また野球解説者としても一流の方でした。私は古典も読みますが、若い頃に出会った現代の書籍では、この二冊が忘れられません(写真)。

その『一勝二敗の勝者論』ですが、一勝二敗でどうして勝者になれるのか、皆様はわかりますか?

当然のことですが、一勝二敗では負け越しです。それを続けても、勝者にはなれません。しかし、関根さんがいうのは、その先の〝ねばり〟なのです。つまり、一勝二敗にくじけず、とにかく一勝する努力を続ければ、いつかは二勝一敗に勝ち越すことができる、時には三勝することだってできるかも知れないということなのです。勝率も六割六分七里です。そうなれば、態勢が変わります。そして、ついには勝者の道に到るということなのです。肝心なのは、くじけずに一勝すること、一勝二敗の逆転勝利を目ざすということなのです。

プロ野球は三連戦で組まれています。監督も選手も、たいていは全勝か二勝一敗を目ざします。しかし、勝負は相手があってのことですし、運もつきものです。相手だって同じことを考え、必死で立ち向かって来ます。それをすべて勝ち越そうとしても、無理なお話です。勝ちたい気持ちばかりが先行して一敗でもすれば、もういけません。気持ちが落ち込み、自暴自棄に落ち入るばかりです。こういう戦い方では、長いペナントレースに勝てるわけがありません。勝負というものは結局、最後に勝たねば意味がないのです。

それに、一勝二敗なら気を楽にして、のびのびと平常心でプレーすることができましょう。これも大事です。さすがに野球界で苦労を重ねた関根さんならではの勝者論だと、私は今でもこの本を大切に保管しています。皆様もどうか、一勝二敗の逆転勝利を目ざしてください。プラス思考は大切ですが、マイナス思考もまんざらではありません。私はこれを仏教的な空理をふまえて、「マイナス型プラス思考」と呼んでいます。一勝二敗、ですよ。