社員の心を一つにするために

令和7年10月13日

一昨日、ある土木会社の社員が全員で集まり、社運隆昌と工事安全の祈願をしました(写真)。時には危険を伴う土木工事は、何よりも点検と安全を心がけねばなりません。社長さんをはじめ、社員一同が真剣な祈りを込めました。

言葉は大切で重宝ですが、言葉だけで人の心はまとまりません。それには神聖な「儀式」が必要だからです。仏壇や神棚があって親や祖父母が礼拝という儀式をすれば、子供は言わずとも真似をします。そして、一家の心が一つにまとまります。

学校に入るには入学式があり、結婚するには結婚式があります。宮参り・七五三・成人式・還暦祝・米寿祝、みな同じです。人の一生は、こうした儀式によって成立するのです。儀式がなければ、人はそれを〝実感〟することができません。

この社長さんはどのような訓示よりも、お護摩の浄炎と読経の響きこそ、社員の心を一つにすることを知っているのです。このような心ある社長さんが増えてきたことは喜ばしいかぎりです。「仏教はむずかしいかも知れないが、信心があればやさしく教えられる」とお大師様はおっしゃっています。

徳川家が現在まで続いた秘密

令和7年4月27日

徳川家康は熱心な浄土教(念仏)の信者でした。彼の旗印である「厭離穢土 欣求浄土」とは、けがれたこの世から離れ、喜んで仏の浄土を求めようという意味です。武田信玄の「風林火山」や上杉謙信の「毘(毘沙門天)」のように、兵の士気を鼓舞するものではありません。当時としては、異例の旗印です。

彼は関ケ原や大坂冬・夏の陣での戦死者を、敵味方の区別なく手あつく葬り、供養をしました。あの時代に、並みの武将にできることではありません。そして、晩年には念仏三昧を日課として、「南無阿弥陀仏」の名号を連書しました(写真)。

徳川家が十五代にもわたって将軍家を存続させ、明治維新を経て現代までも子孫を絶やさぬ秘密は、家康のこの篤い信仰心にあったのです。この信仰心なくして陰徳(世間に知られない本来の功徳)は積めません。

私たちもせめて父母の家だけでも供養に励み、ささやかな功徳を積みたいものです。菩提寺や仏壇がなくとも先祖供養はしたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

六地蔵の表情が変わる

令和7年4月17日

あさか大師の境内入口に〈六地蔵〉があり、参詣の皆様は必ず合掌しています(写真)。この六地蔵はかつては道端に放置されていましたが、縁あって当山に移動したものです。今では立派なお堂の中に祀られ、特にお隣りの老人ホームの方々は毎日お参りしています。

この六地蔵ははじめ、とても怖い顔をしていました。ところが、きれいに洗って読経しましたら、柔和な表情に変わりました。もちろん、石の六地蔵が物質的に変わるはずがありません。しかし、このことは多くの参詣者が実証しています。

これは、六地蔵を洗って読経したという事実に対する気持ちの問題があるかも知れません。しかし、その日によって表情が変わるという現象は常に続き、事件や地震があると憂い顔になり、明るいニュースがあると微笑んだ顏になります。

こうした現象は仏像を見ていると、よく経験することです。私は魂が入った仏像なら当然であると素直に解釈し、あまり理屈をこねないようにしています。こんなお話を疑う人もいますが、信仰する眼で見ると、よく経験することなのです。拝むという行為には、こうした現象が伴うものです。

中学校野球部の初詣

令和7年1月6日

本日、地元中学校野球部の皆様が練習始めにあたり、ランニングで初詣に参集しました(写真)。

皆様、真剣に合掌し、お大師様のご宝号をお唱えし、今年の必勝を祈念しました。また私は、「今年は巳年なので、巳のねばりを発揮し、9回裏のゲームセットまで絶対にあきらめない試合をしましょう」とお話をしました。

かつて智辯学園を訪れた折、辨天様への信仰がいかに野球のねばりに通じるかを痛感した記憶があります。お大師様のパワーがいっそうの励みになることを念じてやみません。

六地蔵さんの顔が変わった!

令和5年11月24日

あさか大師の六地蔵さんは大変に人気があり、近在の方々がお賽銭を持ってお参りに来ます(写真)。

以前にも書きましたが、この六地蔵さんはあるタクシー会社の社長さんが、交通安全祈願のために購入したものです。ところが、ただ道路脇の汚い場所に置かれていたので、私が「こんなことではお粗末になりますよ」とお話したところ、「では、お寺に移して拝んでください」ということになったのです。

ところが当初は、長い間ご供養もされず、読経もされなかったせいか、六体とも大変にきつい怖い顔でした。そこでお体をよく洗い清め、香花を供え、開眼をして拝むようになってから、その顔がしだいにやさしい笑顔に変わりました。信じられないという方もいらっしゃるでしょうが、これは関係者の誰もが知る事実です。

そこで、大事なお話をいたしましょう。皆様は仏さまだから拝むと思っているでしょうが、実は拝むから〝生きた〟仏さまになるのです。つまり、仏像として彫られただけでは、ただの仏さまの形に過ぎません。それが開眼して魂を入れ、読経して拝むようになると、生きた本当の仏さまになるのです。つまり、仏さまだから拝むのではなく、拝むから仏さまになるということです。もちろん、物質的には同じ石の彫りものですから、違いがあるはずはありません。しかし実際には、はっきりとした違いが生じます。

この六地蔵さんも、こうして立派な仏さまになりました。このやさしい笑顔を拝むと心が安らぎますと、皆様がおっしゃいます。このブログを書いている今も、お隣の老人ホームの方が車イスでお参りしています。「お地蔵さん、元気で長生きできますように」と。

魂を入れるために

令和5年5月21日

数日前、エンゼルスの大谷翔平選手が、自分のバットに〈心臓マッサージ〉をしている姿がテレビ放映されていました。バットの上(太い方)から三分の一ほどの所を自分の片膝に乗せ、両手を心臓マッサージと同様の手つきを何度もくり返していました。もちろん野球のバットは堅い木材ですから、心臓マッサージのようにはいきません。チームメイトも「またやっているのか」といった表情で、笑っていました。

私はその放映のほんのわずかを目にしたに過ぎませんが、「なるほど!」と思ったのです。どうしてかといいますと、大谷選手ほどの〝天才〟でも、スランプはあるのでしょう。以前、まったく打撃がふるわなかった折、悩みぬいた末にバットへの心臓マッサージを思いついたらしいのです。するとどうでしょう、次の試合から連続ホームランが飛び出したのです。スポーツ選手はよくゲンを担ぐといいますが、本当に苦しんだ時には、こんなことも思いつくものです。ゲンの担ぎも大事なのです。

しかし私は、この心臓マッサージは単なるゲンの担ぎとは思えません。なぜなら、仕事上の道具に魂を入れるためには、これくらいの配慮と努力がいるからです。手入れを怠らぬことはもちろんですが、普段とは違った何かを工夫しなければなりません。つまりプラス・アルファの力が必要だということです。

私が若い頃、法螺貝(写真)の練習に励みましたが、なかなかいい音が出ませんでした。特にユリといわれる高音を響かせるまでには悩みました。そこで私が考えたことは、法螺貝を持って滝に打たれることでした。自分の法螺貝に想いを込めるためには、今はこれしかないと思ったからです。もちろん滝の中は岩だらけですから、落下の勢いに押されて落としたりしたら大変です。それでも法螺貝に魂を入れるつもりで、その荒行に挑みました.

結果は上々でした。法螺貝との一体感が深まったのでしょう。自分の吹き込む息と、ピッタリと同化してきたのです。ユリも出せるようになりました。以来、仕事の道具(私の場合は法具)にはこれくらいの配慮と努力がいることを実感しました。皆様の道具は何ですか。魂を入れていますか。そのための配慮と努力をしていますか。「魂を入れるために」ですよ。

〈あさか大師〉開創秘話

令和5年5月19日

「厄除大師」といえば、真言宗では弘法大師、天台宗では元三(慈恵)大師です。ただ、〈大師〉と呼ばれる祖師はたくさんおりますが、単に「大師」といった場合は弘法大師を指しますので、あさか大師では私もご信徒も「お大師さま」と呼んでいます。

ところで、お大師さまが四十二歳の厄年の折に四国を巡礼して八十八ヶ所霊場を開創し、「厄除大師」の信仰が始まったことを知る人は意外に少ないかも知れません。したがって、四国には四十二歳のお大師さまが関与したとされるお寺がいくつか現存しています。愛媛県の遍照院・仙龍寺、香川県の海岸寺・遍照院などに伝承があります。また、高野山奥の院護摩堂には「厄除大師」の額があり、〈弘法大師四十二歳厄除御自作像〉が安置されています。

私があさか大師を開創しようとした時、はじめは尊像をお祀りしたいと考えました。私が考えている尊形はないかと探したり、仏師に相談したりしました。しかし、何か気持ちが定まらぬまま、時間ばかりが過ぎ去りました。そんなある日、一冊の本が就寝中の私の枕元に突然に落ちてきたのです。たぶん、不安定な置き方をしていたのでしょう。それは自分の著書『弘法大師御影の秘密』でした。どうしたのかと思った私は、落ちた著書を本棚に戻そうとした時、天啓のようなひらめきが湧いたのです。

その著書の扉にはお大師さまの御影(お姿の絵)が載っています。しかもそれは仏教美術学者であり、当代随一の仏画師でもある真鍋俊照先生が、私のために謹写してくださったもので、もちろん自分で所持していました。私が本尊とするに、これ以上のお大師さまがあるはずはありません(写真)。それに、ご本尊は仏像に限る必要はありません。高野山御影堂のように、〈御影〉そのものをお厨子に入れればよいではありませんか。私はもはや迷うことなく、この御影をご本尊にすることを決心しました。そして、あさか大師(厄除のお大師さま)はこうして開創されました。

昔も今も、皆様の厄除に対する関心は驚くばかりです。お大師さまですら、ご自分の厄年には四国を巡礼しました。私は毎日お大師さまに向かい、お護摩を修しています。皆様もご自分の厄年を感じましたら、どなたでもぜひお参りにお越しください。毎日11時半から始まります。また5月21日(日)はお大師さまのご縁日であり、〈金運宝珠護摩〉も修されます。金運が高まるお護摩として人気があります。

「同行二人」といいますが、お大師さまはご自身を信仰する方にいつもつき添ってくださいます。お護摩でも巡礼でも、「お大師さまと共に歩んでいる」という気持ちになるからです。ほんとうですよ。

人はなぜ仏像仏画に引かれるのか

令和5年1月18日

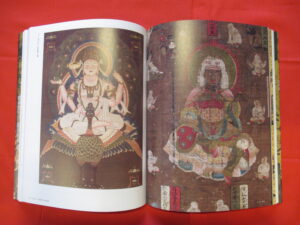

弟子僧より、サントリー美術館(東京都港区)で開催されている「京都・智積院の名宝」図録をいただきました(写真)。智積院は東山七条にあり、真言宗智山派の総本山です。代表的な宝物としては長谷川等伯の国宝・障壁画があげられます。今回はその障壁画をはじめ、仏像仏画や墨蹟などが一挙に公開され、衆目を集めました。

ところで、このような仏教美術展が開催されると、大勢の人々が集まります。国立博物館での開催ともなると、場合によっては2時間も並んで入場しなければならないこともあります。多忙な現代人が、なぜ遠くから交通費をかけ、入場費を払い、2時間も並び、高価な図録を買い求めるのでしょうか。奈良や京都の寺院、あるいは高野山などに、世界中の人々が集まるのも同じです。つまり、人はなぜ仏像や仏画に心を引かれるのでしょうか。皆様はこの事実を、どのように考えますでしょうか。

実は、その答えは簡単なことなのです。それは私たちの心の中にも仏さまがいらっしゃるからです。心の中の仏さまが、同じ仲間を求めるからです。「類は友を呼ぶ」というではありませんか。私たちの心の中に、同じ仏さまがいらっしゃらなければ、わざわざ時間とお金をかけて足を運ぶことなど、思いもよらぬことです。

私たちは心の中の仏さまなど、普段は意識することはありません。ところが、何かの機会に仏像や仏画にの縁に接すると、たちまちにその仏さまが顕現し、心を引かれます。だから、仏像や仏画も仏さまなのです。仏さまと仏さまが呼び合ってこそ、人は信仰に目覚めるのだと、私は思います。それだけに、仏像や仏画に接することはとても大切です。

どなたであったか、「芸術は宗教の母なり」といいました。また「信は荘厳から」ともいいます。眼には見えずとも、仏さまは仏像や仏画で〝見る〟ことができるのです。

練習始めの初詣

令和5年1月5日

今日は地元中学校野球部の練習始めで、まず初詣に参集しました(写真)。どなたも礼儀正しく、しっかりと合掌をしてお大師さまに必勝祈願を込めていらっしゃいました。私もすがすがしい気持ちで、一心にお護摩を修しました。

私はかつて、高校野球の名門・智辨学園(大阪・茨木市)野球部の合宿を見学したことがありましたが、信仰を根底にしたその情熱に感動した記憶があります。弁天さま(辨天宗・智辨学園の本尊)への礼拝はもちろんのこと、先祖を敬い、監督の教えを聞き、仲間を信じ、一途に練習をする姿は、「さすが!」というほかはありません。優秀なプロ選手を生み出した原動力を見る思いでした。

何ごとにも根底がなければ、長くは続かず、成し遂げることもなく、また、それを伝えることもできません。人がまとまるには、〝人以上〟の何かが中心にあることが必要なのです。特定の信仰を持たずとも、人は信じるに値する何かを秘めるものです。それが人というものです。

人生には入学式があり、成人式があり、入社式があり、結婚式があります。それぞれの儀式を通じて実感が湧くものです。練習の始めにこのような形で初詣をするのも大きな意義をなすこと、間違いありません。

性悪的性善説

令和2年12月2日

私はかなりのお人好しなので、人のために出来ることは努力を惜しまずに生きて来ました。だから、だまされたり裏切られたりした経験も何度か味わいました。しかし、自分が人をだましたり裏切ったりするよりはいいだろうと、自分なりに納得したのです。それに、このような経験に縁のない人がいるだろうかと考え、それによってもまた納得したのです。

ところが、いつ頃からか人というものは悪いことをするもの、悪いことをせずには生きられないものという考えに傾いたことも事実でした。それは、人はみな〝いい人〟だと信じ込んでいると、自分以外の考えを想定する能力に欠けてしまうことがわかったからです。この二つの矛盾に、私は長く苦しみました。

「すべての人が泥棒だ」と思えば、そのように見えるのです。「すべての人がウソをつく」と思えば、そのように見えるのです。政治家も経営者も、医者も弁護士も、警察官も教員も、主婦も子供も、僧侶でさえそのように見えるのです。本当にそうなのです。ただし、そういう思いを続ける自分に苦しむことは覚悟せねばなりません。

この点を、仏教はどのようにとらえるのでしょうか。浄土真宗はキリスト教と同様、徹底した性悪説に立っています。人はみな業が深く、罪を犯し、そのままにしておくと堕落する。だから、信仰が必要だと考えるのです。

しかし、仏教は総じて自分の罪障に気づいて信仰に目覚めれば、本来の仏になれると説くのです。だから、「衆生本来仏なり」というのです。仏教は〈性悪的性善説〉であると、私は考えています。

人を信じてはなりません。しかし、人を慈しまねばなりません。これが信仰というものです。そうですよね、皆さん。