山路天酬法話ブログ

続・水平足踏み

令和元年7月20日

昨日は健康法として〈水平足踏み〉を紹介しましたが、今日はその補足です。

皆様はいろいろな健康法を試みたことでしょうが、ほとんど長続きはしなかったはずです。それは決して根気がなかったからではなく、工夫が足らなかったからだと私は断言します。ものごとはささいな工夫によって、その成否が決まるからです。

そこで水平足踏みに興味をもっていただいた方のために、とっておきの方法をご紹介しましょう。

それは、行なう時間を決めておくことに加えて、砂時計を用いることなのです。ネットですぐに買えますので、オシャレな三分間砂時計を一つ用意してください。それをリビングやキッチンの目につく場所に置いて、一日一度は必ずヤルぞ(!)と決めてください。そして、まずは回数は無視して、三分間を試みてください。テレビやカレンダーを見ているうちに、アッという間です。しかも、日ごとにその三分間が短く感じられるはずです。そして、これなら必ず続くのです。

私の場合は、起床してトイレに行った後、歯磨きをしてからキッチンで行っています。キッチンなら自分の姿が映り、太ももや両腕が水平に上がっているか確認できるのでちょうどよいのです。たいていはその日の予定や段取りを考えているうちに、三分が過ぎてしまいます。夕方は料理をしながら行います。鍋の湯が沸くまで、三分など充分に作れる時間です。

習慣こそは〝第二の才能〟なのです。そして、その習慣はささいな工夫から生まれるのです。習慣が成果を生み、その成果が人生の財産となるのです。僧侶は毎日、習慣としての読経をするから長い経典を記憶できるのです。また習慣としての挨拶も清掃も、日常の作法も、すべて同じです。人生の成否は、「習慣にかかっている」と言っても過言ではありません。

小さな砂時計は、今や私の大切な財産です。私の葬儀の折には、棺の中に入れていただきたいほどです。冗談だと思いますか、皆様。

水平足踏み

令和元年7月19日

私は健康法の一つとして、〈水平足踏み〉を朝晩三分ずつ実践しています。

これは、故・加藤治秀医師が提唱した「万病に効く健康法」として、一時は大変に普及しました。特に瀬戸内寂聴さんが多いに推薦し、自らも実践しています。私もいろいろな健康法を試みましたが、今ではウォーキングとこの水平足踏みだけを頼りとしています。

水平足踏みとは、普通の足踏みの太ももを床と水平になるまで高く上げ、同時に呼吸法を加えるだけのことですが、これが心臓病・高血圧・糖尿病・腰痛などにバツグンの効果をもたらします。私も若い頃は理想的な血圧でしたが、還暦を過ぎてから、少しずつ高くなりました。また腰痛を克服するため、さまざまな手立てを講じました。しかし、水平足踏みを実践してからは血圧も安定し、腰痛もほとんどありません。

私がこの水平足踏みが気に入っている理由をお話しましょう。

まず第一は、一切お金がかからず、場所をとらず、天気にも無関係であることです。どんなに素晴らしい健康法でも、高額な費用がかっかては負担が生じます。また、狭い家の中でも、雨の日でも風の日でも、何ら問題がないことは大きな強みです。

次に一切の器具を使わず、一回わずかに三分で終了することです。通販やテレビショップで様々な健康器具が販売されていますが、購入した方のほとんどは続きません。やがてはその置き場所に困り、処分にも苦心せねばなりません。また、スポーツジムに通う時間がない方であっても、一日三分という時間なら誰にでも作れましょう。

次に太ももの筋肉が鍛えられると同時に、呼吸法による有酸素運動を兼ね、しかも心臓への負担がないことです。ジョギングもいいのですが、心臓の弱い方にはおすすめできません。その点、この水平足踏みは心臓への負担がなく、安心して有酸素運動ができるのです。

次に高齢者で足腰が弱っている方でも、イスやテーブルに片手をつかまって実践できることです。高齢者はわずかな回数から、無理をせず、片手をつかまってでも始められることは、ほかの健康法にはない大きな魅力でしょう。

以上、興味のある方は加藤治秀著『万病に効く水平足踏み』(マキノ出版)をご覧ください。アマゾンの古書で安く購入することができます。

色即是空(しきそくぜくう)

令和元年7月18日

『般若心経』のキーワードが〈色即是空〉です。

一般には「色は即ちこれ空」と読みます。色(この世のすがた)と空(仏の真実)は同じ(イコール)だということになります。しかし、これでは意味がわかりません。つまり、私たちの人生におとずれるあらゆる苦しみは、すなわちこれ仏の真実なのでしょうか。『般若心経』の本を読んでも、ますますわからなくなるのはここなのです。

そこで私は、〈色即是空〉を「色はこの空に即し」と読んではいかがかと提案いたします。〈即〉とは即し合うこと、つまり同時にある、いっしょにあるという意味です。異なるように思うもの、反対のように思うものでも、本当は一つなのだいうことです。

いつもお話していることですが、私たちは病気になるから健康を守ることができるのです。体に痛みを感じれば、医者に行くでしょう。そこではじめてどこが悪いかがわかり、その原因がわかり、生活習慣が変わるのです。医者からハッキリ言われなければ、何も変わりませんし、変えようともしません。病気になるから健康を守ることができるとは、この意味です。つまり、病気という苦しみの真実は、私たちの健康を守ろうとする尊い働きに即しているということです。だから、異なるように思うもの、反対のように思うものが同時にある、いっしょにあるのです。

このことがわかると、この世の多くの苦しみの真実が見えてきます。生きることがつらくても、私たちのものの見方を変えさせ、ものの考え方を変えさせ、行いを変えさせる尊い働きが同時にあることを知りましょう。むずかしいお話をしましたが、とても大切なことです。このブログを読んでいただいた皆様に感謝いたします。

凛とした品格

令和元年7月17日

梅雨の花と言えば紫陽花ですが、〈桔梗〉もまたよく似合います。そこで、いただいた桔梗を〈刈茅〉と共に挿しました(写真)。うっとうしい長雨の中で、この姿にはとても癒されます。

桔梗の何がすばらしいのかと申しますと、日本的な凛とした品格を保っていることです。たとえば、春の都忘れ(ヨメナギク)や鉄線(クレマチス)などでさえ、最近は妙にバターくさく(!)なり、本来の素朴さが失われつつあるからです。その点、この桔梗は白花や桃色花などが出回りつつも、まだまだ古来の彩りを残しています。

桔梗は『万葉集』では「朝顔」の名で歌われています。つまり、朝に咲く花を一様に「朝顔」と呼んだらしく、木槿なども同様です。私たちが親しむ、いわゆる〝アサガオ〟がいつ頃に渡来したのか、原産がどこであるかは、実ははっきりしていません。

木槿もアサガオも夕方にはしぼみますが、桔梗は夕方になっても映えて美しいものです。『万葉集』の一首に、

朝顔は朝露負いて咲くといえど 夕影にこそ咲きまさりけれ(作者不詳)

と、あるのがこのことです。「夕方でも美しい朝顔」こそ桔梗だと知りましょう。そして、最後まで残るのは品格だと知りましょう。

地鎮祭をしない時代

令和元年7月17日

今日は午後から栃木県の実家を訪ね、長屋門解体のお祓いをして来ました。私が子供の頃から親しんだ長屋門なのですが、先の震災もあってか、かなり朽ち果てておりました。栃木県の蔵や門はたいてい大谷石を用います。地震には弱いのですが、あの独特の石肌を好む人が多く、最近はかなり高価な石材となりました。

ところで、解体のお祓いといいましたが、正しくは長屋門を立てた土地の神さまにご挨拶をなし、御礼の供養ををしたという方が正しいのです。長い間お世話になったのですから、これは当然のことです。人間どうしだって、お世話になったら御礼を、ご迷惑をかけたらお詫びをするのが当然です。これを怠ると、「挨拶もない!」ということになって、これがトラブルのもととなるのです。世の中は単純に考えることが大切で、常識の中にこそ根本原因があることを忘れてはなりません。

現在、建て売り住宅はもちろん、注文住宅ですら、ほとんど地鎮祭をしないことが、私はとても気になります。一生の中で最も高額な買い物をするのに、どうして地鎮祭ほどの経費を惜しむのでしょうか。このことは、地鎮祭など眼中にもない今どきの工務店にも責任があります。しっかりした棟梁なら、必ず地鎮祭を薦めるはずです。それは家を建てるとは、どういうことなのかがわかっているからです。また、中古住宅であっても、入居にあたっては、その土地の神さまにきちんとご挨拶をすべきです。これを怠った人が、その後にどのようなことが起こるのかは、人間どうしを考えればわかるはずです。

もっとも、地鎮祭をしない時代だからこそ、私の仕事が増えるわけです。でも、もうこれ以上はやめておきましょう(笑)。家のことでお悩みの方、どうぞご連絡を。

友、遠方より

令和元年7月15日

そば打ちを修行しだ宇都宮の友人が、夫人と共に訪ねて来てくれました。

彼は中学校時代の同級生ですが、実は何十年も疎遠のままでした。それが、ふとした縁で親しくなり、今ではご覧のとおりです(写真)。今日のは栃木県・高根沢町産と益子町産のブレンドそば粉だそうで、精魂を込めた打ち立てをそのまま運んで来てくれました。さすがに会得した技術はすばらしく、びっくりするおいしさでした。

そばはビタミンB、アミノ酸(タンパク質)、食物繊維を多量に含み、精白米やうどんに比べてもバランスの良い穀物です。そして、何よりも特記すべきは、ポリフェノールの一種であるルチンが豊富であることです。ルチンは毛細血管を強くして血圧を下げ、血液をサラサラにする働きが認められています。また、コリンの働きによって脂肪肝や動脈硬化を防ぎ、糖質も少ないので太りにくく、アンチエイジング食品としても申し分がありません。

いつもお話していることですが、人間とは〝人の間〟です。その人の間に空気があり、その空気によって人間関係が決まります。そして、その空気を最も親密にするのは、いっしょに食事をすることなのです。皆様が、ご自分の身辺で何かと気をつかうなと思う人がいるならば、それは共にお茶を飲んだり食事をしたことのない人です。私はこの発想にかなりの自信があり、多くの人々を納得させてきました。

だから、親しくなりたいと思ったら、よけいな講釈など無用です。まずはいっしょにお茶を飲み、食事を共にしてみてください。効果はてきめんです。つまり、「同じ釜のメシ」は今も昔も同じだということです。ぜひ、試してみてください。私のイチオシです。

ちなみに、この友人はセキグチヒロシといい、どこかで聞いたような名です。

霊は存在します

令和元年7月14日

本日、尼僧になりたいという方がお越しになりました。

「どうして私のところを選びましたか」と聞きましたところ、「仏教の心得にも、また霊的な心得にも通じていらっしゃるとお聞きしました」との返答でした。普通の生活をしたくても、霊的な悩みをかかえている人が、実は意外に多いのです。葬儀に列席すれば息苦しさに襲われ、交通事故の現場を通れば悪寒に襲われ、命日が来れば頭痛に襲われるといった悩みは、常人には理解しがたいものです。

ところが、これをお寺さんにでも相談すれば、「そんなものは気のせいですよ」の一言でかたずけられるのがオチなのです。本来、霊に関わるべきお寺さんが、霊に対してまったく無関心であるという事実は、遺憾としか申し上げようがありません。また僧侶の中には、「霊などというものはありません」とまで言い放つお方もいらっしゃいます。にもかかわらず、霊園(!)を経営し、葬儀や法事の折には「〇〇〇〇之霊」と読み上げる矛盾を、どのように説明するのでしょうか。

霊は私たちと共に、いつもここにいるのです。つまり、この世とあの世は同時にあるのです。決して特別なことではありません。ただ、テレビの電波のように眼には見えず、耳にも聞こえません。でも「電波は存在しますか」と問えば、誰でも肯定するはずです。そして、テレビとの周波数が合えば、映像となって現れます。

霊に対しても、これと同じなのだと誰もが納得する日が来ることを、私は望んでいます。皆様の身辺にも霊的な悩みをかかえている方がおりましたら、どうかこのことを理解してあげてください。そして私も、お役に立つことを果たしていきたいと考えています。

境内整備工事完了

令和元年7月13日

あさか大師の境内整備工事が完了しました。長雨が続いて、予定より半月ほど遅れましたが、境内駐車場と隣接水路が見違えるようになりました(写真)。

皆様、ご存知と思いますが、赤穂浪士で知られた堀部安兵衛は、生涯に二度の仇討ちをしました。一度目は高田馬場の決闘であり、二度目は吉良邸への討入りです。堀部安兵衛は四十七士の中でも、不破数衛門と共に最も勝れた剣士でした。そして、みごとに本懐を遂げたのでした。

実は私も生涯に二度、お寺を建立しました。一度目は二十八歳の時で、まったく怖いもの知らずの青年でした。まだ何も進んでいないのに、いきなり埼玉県庁に押しかけ、「宗教法人の認可をください」などと申し出たものでした。あれから40年近くを経て、今ではもう、何をするにも人の顔色や世間体を気にするようになりました。

既存の寺に入って継承や復興をするのも大変ですが、新寺建立はことさらに困難です。適切な土地を探し、それを購入するだけでも容易ではありません。また、建物に加えて多額な仏具代がかかります。さらに寺の設備費、印刷費、光熱費、諸雑費などを加えると、気の遠くなるようなお話でした。

それでも、あさか大師を建立した私の責務は、これで一応の区切りがつきました。この成果は、何よりも〝強運だった〟からです。また親類をはじめ、私を支えてくださった多くの皆様の援助があったからです。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。合掌

今日は何が起こるのか

令和元年7月12日

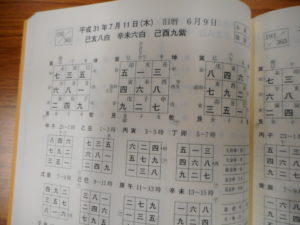

私が愛用する暦に〈四盤暦〉があり、ほぼ毎日使っています。朝のお供えとお勤めが終るとパソコンを立ち上げ、電話のそばで四盤歴を開きます。そして、その日の日盤(九星気学でその日の象意を示す盤)を確認し、その日の予測をしておきます。

たとえば、令和元年7月11日の今日は九紫の日です(写真・上段右)。そこで今日は何が起こるのか、どんな人から電話が入り、どんな人が訪ねて来るか、それを予測しておきます。九紫は宗教・法律・学問・芸術といった知的な文化を示し、一方では決別・離婚といった分離作用を示します。人物なら名誉職・会計士・デザイン関係などでしょう。

しばらくして、メールが入りました。これは電話の方が早いのではと思い、さっそくお話をしましたところ、大学進学のご相談でした。大学(学問)は九紫そのもので、今日という象意の一端を示しています。つまり、この日の象意が、この日に何が起こるのか、どんな人から電話が入り、どんな人が訪ねて来るかを示しているのです。

同じように三碧の日は騒がしい日になりやすく、若い人が訪ねて来るでしょう。五黄の日は前途の見えにくい厄介な問題、またお墓や霊的な問題が持ち込まれます。七赤の日に若い女性から電話があれば恋愛の相談であり、中小企業の社長さんが訪ねてくれば売上向上のご祈願となります。

だいたい六割程度は〝当たり〟ます。そんな程度かとお思いになりますでしょうが、皆様はそんな程度もわかりませんでしょう(失礼!)。

さきほど私は予測と表現しましたが、これを〝推理〟と表現すればイメージが変わります。シャーロック・ホームズやエルキゥール・ポアロのように、わずかのヒントから推理を重ねれば、この程度のことはわかるのです。気学は楽しいものです。ぜひ、学んでみてください。

【すみません、書いている内に日付が変わりました。以上は昨日のものです】

縁結びと縁切り

令和元年7月10日

毎日、たくさんのご祈願が寄せられます。その中には〈縁結び〉もあれば、〈縁切り〉もあります。

縁結びはもちろん、結婚を希望される方の、いわゆる良縁成就のご祈願をします。毎日の護摩木にもよく寄せられますが、霊符という特殊な祈願法もあります。私は霊符の専門家なので、これを浄書して実績を残してきました。そして、結婚をすれば次は子宝となり、ずいぶん依頼されたものです。

良縁も子宝も、引き寄せのパワーが大切で、これを意識してご祈願をします。ご祈願中はかなり体温が上がり、汗だくになります。強いエネルギーが異界から降臨する感じとでもお話しておきましょう。

縁切りは、昔は一方的に女性の願いごとでした。昔の女性は(時代劇で見るように)自分から離縁ができませんでした。現代でも夫婦に限らず、おつき合いをしている男性と別れたいという願いは、多くの女性がかかえる悩みです。ところが、近ごろは男性からの依頼があるのには驚きました。それだけ女性の勢いが強い時代なのでしょう。

縁切りは引き離しのパワーでご祈願します。昨日も依頼があって、霊符を浄書してこれを修しました。二人の男女が背を向けて離れるイメージで、パワーを送りました。時には、流れる川が二又にに別れる状況が浮かんだりします。成就すると確信しています。

こんな悩みがありましたら、いつでもお訪ねください。不思議なことがおこりますよ。