山路天酬法話ブログ

私の大切な宝もの

令和2年8月30日

今日は、私の大切な宝物をご披露しましょう。

とはいっても、豪邸や高級車ではなく、宝石や金塊でもありません。そのようなモノにはまるで縁がありませんし、何しろスーツひとつ所有しておりませんので、身を飾ることもありません。まるで隠遁者そのものの生活なので、お大師さまに祈ることだけが私の財産です。それでも、この世に生きた痕跡として、大切にしているモノがあることも事実です。

その一つが若い頃に使った護摩杓(お護摩の作法で油をそそぐ法具)で、三十代の折に明け暮れた八千枚護摩の残骸です(写真)。八千枚護摩とは真言密教の難行で、お不動さまの供養法を修して真言を十万遍お唱えし、その後に断食して八千本の護摩木を焼き尽くすという秘法です。一座に真言五千遍を唱えるだけでも五時間はかかります。護摩を加えて片づけをすると七時間近くかかりますから、一日三座では睡眠の時間もありません。私はこれを一回に七日間、一年に七回~十回を修して、五十回を成満しました。しかも、最初の三回までは七日間をすべて断食しましたから、真夏などは意識がもうろうとして護摩木を投ずることさえ困難でした。不思議な体験もしましたが、それ以上にお護摩に対する信念が培われたことが最大の功徳となりました。

写真の撮り方が悪いのではありません。このとおり杓の柄が曲がっているのです。これはお護摩の高熱によって反ってしまったからです。私は先に二組の柄を燃やしてしまい、これが三組目で、かろうじて残りました。実はこの柄は樫の木で出来ています。想像はつくと思いますが、樫の木がこのように反るということは、並みの高熱ではあり得ません。いかに無謀な荒行に投じていたかが、わかりますでしょうか。おそらく真言密教の長い歴史の中でも、こんな痕跡を残した方はがさほどにいるとは思えません。この二本の杓こそは、私にとっては何よりの宝です。

それゆえ、私がこの世の人生を終えて柩に入る折には、この杓も一緒に入れていただこうと私案しています。そして、いざ火葬されるその時こそ、若い時のあの情熱を甦らせて、「六大無礙の炬火を燃やして本来不生の体を焼く」と観念を凝らし、もう一度この杓のお世話になろうと考えています。火葬の炎がお不動さまに変ずるよう、これからも大切に保管して磨きをかけておきましょう。

あれから、三十年近くがたちました。今の私は無謀な荒行より、お大師さまに楽しく接することに生きがいを感じています。何枚も皮がむけて、もともとの自分に帰ったような、そんな気持ちでいるのです。もちろん、人生に無駄なことなどありません。過ごした時間は、過ごしただけの価値があると、そう思っています。人はそのために生きているのです。たとえ、叶わぬことがあったとしてもです。皆様も同じですよ、きっと。

お護摩の伝授

令和2年8月27日

昨日と今日、お二人のお弟子さんに「不動護摩」の伝授をしました。

真言密教の僧侶は「四度加行」という修行を経て伝法灌頂(正しい継承者となる儀式)に入壇し、一人前の教師となります。四度加行は文字どおり四種の修行をしますが、その最後が不動護摩なのです。不動護摩とはいわゆる不動明王(お不動さま)をお呼びし、さまざまな供養をなし、浄炎をもって祈願をする修行のことです。ほかのお弟子さんもこれから続きますが、今回のお二人にはトップを切って受法していただきました。

不動護摩は正式に修すると約二時間はかかります。印や真言、また観想など、覚えることがたくさんあって大変です。お二人とも二日間びっちりで、だいぶ疲れたようでした。私たちはお大師さまのような天才ではないので、そこは辛抱と努力が必要です。しかし、それだけに今後の成長が楽しみです。

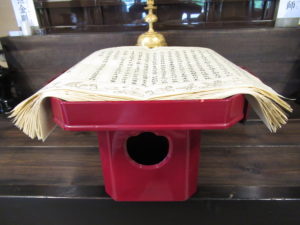

ところで、お護摩を修するには護摩壇が必要です。私が毎日修している護摩壇は特別なもので、加行中のお弟子さんにはとてもとても扱いきれません。そこで、どのように伝授をするか困っていましたら、あるお弟子さん夫婦が手作りの立派な護摩壇をご寄進してくださいました(写真)。私が望んでいたとおり、解体が可能なのでとても助かります。本当にありがたいことです。色を塗って仕上げをしようかとも考えています。

私が望んだわけではないのに、このようにことが運ぶのは、やはりお大師さまのご加護だと思っています。それだけお大師さまは、私やお寺のことを考えてくださっていることに間違いはないと確信しています。それは、私がいつもお大師さまを思い、おそば近くで仕えているからです。何ごとでも同じです。思わなければ思われませんし、近づかなければ縁は結ばれません。縁が結ばれねば何の変化もありません。簡単な道理です。

そして、このようなご縁をくださったお弟子さん夫婦に、深く感謝しています。私はお弟子さんに教えを説き、法を伝えますが、私もまたお弟子さんに多くを教えられ、多くを与えられているのです。これが師弟の関係であって、師が高いところからものを言うだけでは、本来の修行にはなりません。世の〝高僧〟ほど、自戒をすべきです。いや、これはちょっと、よけいなお話になりそうです。このへんで。

続・蛇体の威神力

令和2年8月24日

実は、高野山にも蛇体に関する伝承が残っています。かつて、奥の院の一の橋から御廟に向かう途中を右に少し入ると、「蛇柳」と呼ばれる柳の大木がありました。荒れ果てたさびしい湿地に、柳の枝がいくつにも分かれて伸びている様子は、まるで大蛇が地を這う姿そのものだとされていました。近づくとまさに妖気が漂い、背筋が寒くなったと語る人もいたそうです。現在では新しい墓地になっていますが、さて、その伝承です。

お大師さまが高野山を開創され、諸堂建設の指揮をされていた頃、東北の地(もちろん、当時はまだ奥の院という地名はありません)にとてつもない大蛇がいて、人々を脅かしていることを耳にされました。お大師さまはこの大蛇は封じ込めないと高野山に差し障りがあると判断をされ、竹箒を持って現場に向かわれました。到着すると、なるほど今にも人を呑み込まんとするほどの勢いで、見るも恐ろしい大蛇が地を這っていたのです。お大師さまは持ち前の法力で、たちまちにその大蛇を竹箒に封じ込め、大蛇は柳の大木へと変じました。

竹箒を用いられたのは、たぶん大蛇のような、また龍のような形を想起されたからでありましょう。以来、高野山にはマムシ等の毒蛇がいなくなったことが、「高野七不思議」の一つとして数えられ、現在に至っています。それにしても、後世まで「蛇柳」として残るとは、並みのパワーではありません。

別のお話が、常喜院から根本大塔へ向かう「蛇腹道」にも伝わっています。蛇腹道は今ではモミジの名所として知られる美しい小径ですが、たしかに蛇体のような曲線をなしています。お大師さまご在世の頃は、頭西腹北と頭東腹南の二龍が臥せった不思議な地形でした。この二龍の腹と腹の間を通ったことが、その名の由来です。近くの蓮池には龍王社が祀られていますので、お大師さまは高野山を風水での「龍臥の洞」と考えられ、ここでも法力を示されました。つまり、威神力をもって高野山を守護する龍王としてお迎えされたのです。

明治時代まで、高野山では「三つ俣の熊手、および竹箒を禁ず」という規則がありました。封じ込めた大蛇を恐れたからでありましょう。竹の植栽さえ禁じました。そのため、コウヤボウキという低木の枝を束ね、これを箒として使いました。もっとも、これには別の理由もあって、人は竹を見ると籠や笊を作って商いをするからだと私は思っています。

蛇体には霊的なパワーがあるのです。仏教の強大な守護神ともなれば、悪蛇悪龍ともなるのです。たとえミミズといえども、粗末に扱ってはなりません。私も肝に銘じ、自戒をしています。

蛇体の威神力

令和2年8月20日

私が子供の頃、農村の男の子はみな、川で釣りをしたものです。とはいっても、餌はミミズしかありません。ミミズばかりはいくらでもいたのです。また、男の子はどこにでも立小便をしたので、おしっこがミミズにかかることがよくありました。さあ、その時です。故意であろうが間違ってであろうが、そのおしっこがミミズにかかるや、男の子のアソコが腫れて痛み出すのです。私も何度か経験しましたので、よくわかります。これは確かなことです。

しかし、その理由がわかりません。いろいろ調べましたし、質問もしました。ある方はミミズが防御液を出すのではないかと言いましたが、たとえ子供でも、地面から男性器までの距離を考えれば納得はできません。ある方は不潔な手でおしっこをするからだと言いましたが、農村の子供はみな田畑を手伝って汚れていたのに、ミミズにおしっこをかけた時だけというのも納得できません。ある農学博士はこの質問に対して、「きわめてむすかしい」と答えています。

ミミズを干した生薬を漢方では「地龍」といい、解熱剤として大変に薬効があります。高熱を発する疫病治療などにも、使われたかも知れません。たしか韓国の歴史ドラマ『王建(ワンゴン)』の中で、兵たちが疫病にかかって士気を失い、交戦もできない状況のシーンがありました。軍医も治療法が見つからず、悩むに悩みました。ところがある夜、夢の中にその先祖が現われ、ミミズを生薬と共に煎じて服用させれば快癒するとのお告げを受けました。事実、この処方で兵たちの命が助かりました。ドラマでのストーリーとはいえ、十分にあり得るお話だと思います。

また、近年は赤ミミズに含まれる〈ルンブルクスルベルス〉という酵素が血栓を溶かす効力があるとして、宮崎医科大学の美原恒博士らによって研究が進められています。脳梗塞や心筋梗塞の救世主となり、栗本慎一郎氏がこの線溶酵素によって一命を取り留めたことでも話題になりました。これはまさに、驚異的な業績と言わざるを得ません。

それにしても、ミミズを「地龍」と呼ぶ薬名も気になります。〈龍〉は強大なパワーを持ち、権威や才能の象徴ともされます。皇帝の玉座を「龍座」とも言い、『三国志』では隠棲中の諸葛孔明を「臥龍」と呼んでいます。隠れた天才という意味でしょう。また、いまだ天に昇らぬ龍を「蟠蛇」と言い、ヘビを龍の子供とするのです。龍は肉眼では確認できませんが、ヘビやミミズは地上の生物です。つまり、こうした蛇体には、何か霊的なパワーがあると考えられて来たのです。

農村のことばかりで恐縮ですが、ヘビをいじめたり、殺したりして高熱を出した子供がよくいました。釣りをして川魚を食べても、ネズミを退治しても何ともないのに、どうしてなのでしょう。弁財天の眷属である白蛇を「宇賀神」と呼ぶように、ヘビやミミズのような蛇体には、特殊な威神力があるとしか思えません。私が浄書する霊符(護符の一種)もまた、蛇体の形をしていますし、霊符行者はウナギ(蛇体)を禁食としています。今日のお話、いかがお思いでしょうか。

炎天下の布施行

令和2年8月19日

いま、あさか大師の僧侶数名が土木作業の奉仕をしています。今日は生コン車が来て、打ち込みをしました(写真)。私も午前中はいっしょに手伝いましたが、この炎天下で両腕が真っ黒に日焼けしました。お護摩の時間にはお参りの方が見えましたので、私は本堂に戻りましたが、僧侶の皆様は大変でした。外気温は、当地でも36度を超えていました。お大師さまはこの布施行をどのようにご覧になったでしょうか。

あくまで推測ですが、お大師さまが高野山を開かれた当時、お弟子さんたちの生活は似たようなものであったと思います。真言念誦や修禅瞑想の修行といえども、小屋のようなお堂から始まったはずです。山内の整備だけでも、並みの心労ではありません。ましてやお大師さまのご生前は、根本大唐も金堂も完成してはいませんでした。高野山の夏は涼しくとも、冬は酷寒のきびしさです。食料にさえ困窮していたに違いありません。

何ごとも同じですが、見た目の立派さは、目には見えない努力の積み重ねによって成し遂げられるのです。修行らしいことも大切ですが、このような影の支えがなければ、どんな誓願も達成できません。この功徳を大いに讃えたいと思います。

疫病退散の写経勧進

令和2年8月17日

あさか大師ではコロナウイルス終息を願って、いま『般若心経』の写経勧進をお願いしています。

写経は初めてという方も多いと思いますので、白紙を下にすると文字が浮き出て、上からなぞれる形式の専用紙を用いています。また、筆や筆ペンなど持ったこともないという方は、サインペンや鉛筆でもよいとお話をしています。サインペンや鉛筆なら、子供さんでも写経は可能でしょう。巻末には「疫病退散・国家安泰」と、そしてご自分のお名前と写経日を記入していただき、一巻につき1000円をお納めいただいています(説明書があります)。ご奉賛いただける方には遠方でもお送りいたしますので、メールやお電話でご一報ください。

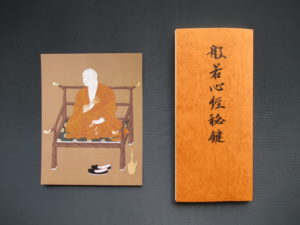

まだ始めたばかりですが、お納めいただいた写経はお大師さまのご宝前にお供えし(写真)、毎日のお護摩でご祈祷を続けています。字が下手だからとおっしゃる方もいますが、何の心配もいりません。心をこめて写していただければ、お大師さまはどなたの写経でもお受け取りくださることを申し上げておきましょう。

お大師さまは弘仁9年(平安時代)の春、天下に疫病が発生した折、時の嵯峨天皇さまにお願いして紺紙金泥による直筆の『般若心経』一巻を献じ、鎮護国家の修法をしてこれを退散させました。これが大覚寺(京都市右京区嵯峨)に秘蔵されるご宸翰の『勅封般若心経』です。弘仁9年は戊戌の歳であったので、同じ干支が巡る60年に一度のみ、勅使によってこれが開封されています。

また、お大師さまは『般若心経秘鍵』を著わし、この経典の奥義を解説されました。玄妙な名文で難解かも知れませんが、文章自体にお力がありますので、読誦したり仏前に供えるだけでも功徳になります。実は、私の友人が私財を投じてこれを印施(無料配布での布施)しました。最初、私に表題を書いてほしいとの依頼を受けたのですが、あまりにも恐れ多いので、お大師さまのご真筆からこれを集字しました。組み合わせに苦労しましたが、何とかまとまったと思います。あさか大師の縮小写真も付録にしました。こちらもご希望の方は、申し出てください。さっそくお送りいたします。合掌

今日のあさか大師

令和2年8月16日

今日は第三日曜日で、午前11時半より金運宝珠護摩、午後1時より光明真言法要がありました。静岡で観測史上初の40・9度をはじめとして、全国的な猛暑日でした。コロナウイルスの不安が続きながらも、常連の皆様はお参りにお越しくださいました。読経の声にも、暑さに負けぬ勢いがありました。

一度お護摩を修すると、全身が汗だくです。それでもお参りいただいた皆様の願いに答えようと、特に〈金運増大〉を中心に祈りを込めました。写真はまだ、さほどに炎が高くない時のものです(間を空けて座っていただきました)。

また、午後の法要の後、二名の新発意(仏門に入ることを決意した方)の得度式を挙行しました。黒衣も初々しく、袈裟も様になっていませんが、これから修行を重ねるたびに似合って来ます。これが礼拝の功徳、読経の功徳、そして何よりお大師さまの功徳というものです。私はそのことを、得度式の後の楽しみにしています。いつもながら、忙しい日曜日でした。

続続・毎日の施餓鬼法

令和2年8月16日

私は毎日の施餓鬼法を修する一方、もう一つ心がけて来たことがあります。それは、生きているこの世の人にも、出来るだけ食事を布施しようということです。お店での外食の場合もありましたが、料理を作ることは好きなので、これまでもたくさんの方々に食事をふるまって来ました。

たとえば、四年前に退職した先のお寺は初詣が多く、お弟子さんやご奉仕の皆様は泊りがけでした。私は一日中お護摩を修してクタクタでしたが、それでも皆様が近くの温泉に行っている間も休むことなく、自分で料理を作ってねぎらいました。翌日のため、深夜遅くまで大鍋で汁を作ってもいました。風呂にも入らず、そのまま倒れるように眠りについたものです。また退職を決めた頃、一週間にわたって本場の(!)インドカレーを作り、役員の方々に最後のもてなしをしました。

私は今では、まったくと言っていいほど外食をしません。だから、時間があればお越しになった皆様に、料理を作ってふるまっています。専門に料理を習ったことはありませんが、これも飽食の時代に生きて、少しでもその恩に報いねばと思っているからです。つまり、布施の行として自らにこれを課しているということです。

さて、今日はついでながら、せっかくなのでお話をしておきましょう。私はたくさんの方々に料理をふるまって来ましたが、気になることが一つだけあるのです。それは料理をいただく時、何も言わずにただパクパクと口に運ぶ人があまりにも多いということです。特に男性にはこの傾向が強く、独身者はともかく、たぶん家でも奥様が作った料理をほめもせず、労も讃えず、黙々と食べているのでしょう。主婦の働きを給料に換算すれば、安くはないのです。休む日もないのです。ひと言でも「うまい!」と言ってあげれば、奥様はきっと喜びます。そのひと言を、どうして口に出せないのでしょうか。

思うに、日本は美しい武士道精神は浸透しましたが、女性をいたわる騎士道精神がないのです。それを学ばねばなりません。そこで、世のご亭主がたに申し上げましょう。奥様の料理をほめることも出来ないような方は、もはや亭主でもなく男でもないと知ることです。お世辞でもよいのです。いや、お世辞こそは最高の美徳、最高の文化なのです。ただひと言でよいのです。「うまい!」と言っていただくことです。これが家庭円満、夫婦円満の秘訣であることを保証します。

さらについでですが、出された食事を何も言わずに食いあさるような人は、餓鬼の姿そのものと知ることです。私はそう思って見ています。そして、私はその時、いま施餓鬼をしているのだと考えるようにしています。もちろん、こういう人はいずれ餓鬼道に堕ちること、閻魔さまに代って私が宣告します。反対に、多いにほめながらいただく方は仏さまに喜ばれ、運もよくなります。そして、そのほめる数こそは社会的成功に比例することも申し添えておきましょう。

続・毎日の施餓鬼法

令和2年8月14日

ではいったい、人はなぜ餓鬼道に堕ちるのでしょうか。阿難尊者ほどの方が瞑想中に予告を受けるほどなら、世の僧侶という僧侶は、まず覚悟をせねばなりません。また目連尊者ほどの方を産んだお母様ですら餓鬼道に堕ちるなら、世の母という母も覚悟をせねばなりません。なぜなら、母たる者がわが子に執着するのは当然であるからです。

餓鬼道の恐ろしさは、ここでお話するのもはばかるほどの様相です。その一部を示せば、身はやせ細って腹部のみふくれ、口内は火を噴いて熱して渇き、吐く息は腐臭を放ち、咽喉は針穴のごとく細くふさがり、食べ物を口にしようとしても燃えて叶わず、飢餓に悩んで狂い叫ぶというのです。これははたして、単なる絵空事なのでしょうか。

では仏典に説かれる根拠を、わかりやすく訳してみましょう。まず、『正法念処経』によりますと、

「貪りの心によって人を欺き、物を惜しんで富裕を欲し、世間の悪事を重ね、所得に狂走して布施をせず、僧侶や病人の貧窮を助けず、物乞いが来ても与えず、功徳も積まず戒律も持たず、あの世の先祖に供養せず、生活に苦しむ妻子や使用人を捨て置き、貪欲に徹して自分を省みず、この因縁をもって餓鬼道に堕ちるのである」と。

また、『弁意長者子経』には、

「一つには貪欲にして布施をせず、二つには盗みを働いて親に孝行をせず、三つには愚鈍にして慈悲心がなく、四つには財物を増大させてこれを惜しみ、五つには父母・兄弟・妻子・使用人に報いず、この五事をもって餓鬼道に堕ちるのである。また女人は多く餓鬼道に堕ちる。女人は嫉妬心が強く、夫の気持が自分から離れると、ますます妬むからである」と。

いやはや、これでは貪欲の奴隷と化した現代人は、みな餓鬼道に堕ちましょう。人心荒廃の果てに自らを懺悔せず、与えることの喜びなど何ひとつ知らないからです。僧侶ですら修行を怠り、高額な布施を求め、贅沢な暮らしに甘んじ、葬儀や法事を単なるビジネスとして顧みない生活の果てに、何が待ち受けているのかを考えているのでしょうか。

最後に残るのは与えたものです。功徳こそはあの世に持ち越せる唯一の宝です。そして、あの世が救われねば、この世も救われません。餓鬼への布施は特に重要です。とりわけ、女性は布施を心がけねばなりません。では皆様、これから施餓鬼法を修してまいります。次回、さらに。

毎日の施餓鬼法

令和2年8月12日

明日から盂蘭盆(お盆)に入ります。盂蘭盆といえば〈施餓鬼〉がつきものですが、もともとの由来は異なります。

盂蘭盆はお釈迦さまの弟子で、神通(霊能)第一の目連尊者に始まります。餓鬼道に堕ちたお母様を救うため、お釈迦さまの教えにしたがって、この時節(インドの雨期)に大勢の僧侶に食事を供養し、その功徳を回向したことが由来です。つまり、その当時はお釈迦さまや弟子の僧侶こそ、仏さまであったということになります。

施餓鬼の方は同じくお釈迦さまの弟子で、多聞(たくさん教えを聞いた)第一の阿難尊者に始まります。瞑想中に餓鬼が現われて、「三日の後に、そなたの寿命は尽きて餓鬼道に堕ちるだろう」と予告を受けました。修行を積んだ阿難尊者も、決して気持のよいものではありません。そこでお釈迦さまに相談して施餓鬼法を授かったと伝えられています。したがって、施餓鬼法はお盆にかぎらず、本来はいつ修してもよいということになります。

ところで私は毎日、夕方の薄暗い時間になると施餓鬼法を修しています。夕食のご飯を専用のお椀に入れ、水を加えて境内の片隅に向い、略作法ではありますが、これを自らに課しています。

なぜ施餓鬼法を修するのか、しかも毎日修するのか言いますと、これが師僧の遺訓だからです。まだ二十代の頃でありましたが、師僧は「真言密教の行者は毎日、施餓鬼法を修さねばならない。その理由はいずれわかるだろう。ただ、施餓鬼法を修した行者は胃腸を病んだり、衣食に困ることがないことだけは伝えておこう」とおっしゃったのです。

私は昭和二十七年の生まれですから、終戦直後の飢えの苦しみを知っているわけではありません。たとえ粗末な食事ではあっても、一日として何も食べられないほどの生活を送ったことはありません。十八歳で上京して、貧しい暮らしはしていても、パンの耳をかじってでも何とか生きることはできました。また断食修行なども経験しましたが、飢えの苦しみとは比べようもないはずです。その私が僧侶になったのです。布施(特に食を施すこと)をせずして何を行ずるのでしょうか。飽食の時代にご馳走を食べ、満腹をかかえて何が供養か、何が施餓鬼かと思うばかりです。

布施の方法はいくらでもあります。身近な人への布施もあれば、被災地への布施、貧困国への布施もありましょう。それも、可能なかぎりは心がけています。しかし今、私にでき得る最善の方法は施餓鬼なのだと確信しています。なぜなら、コロナウイルスの不安や混乱を含め、「鬼神(死後の魂)乱るるが故にすなわち万人乱る(仁王護国般若経)」からです。あの世が乱れれば、この世も乱れるのも当然のことだからです。