山路天酬法話ブログ

草取り作務

令和4年3月11日

今日の日中は草取り作務に費やしました。あさか大師の桜開花を前に、樹下をきれいにしようと思いつつ、なかなかできませんでした。除草剤は努めて使わない方針です。本日はお弟子さんとご信徒の二名がやって来て、ようやく「やりましょう」ということになりました(写真)。

「雑草」という名の植物はありませんが、いやはや雑草の強さは半端ではありません。その根の深いこと、深いこと。鎌を入れても、力を入れても、なかなか取れません。なるほど「草の根を分けてでも」とは、よく言ったものです。かなり疲れましたが、まずまず片づきました。

作務の間、いろいろな方が桜の様子を見に、足を運んでいました。年々開花が早くなっていますが、今年は4月2日(土)に〈桜まつり〉を挙行します。早くれば彼岸中にも開きましょうが、少しでも残っていることを念じています。

本日は3.11。被災者の皆様には慎んで哀悼の意を表し、重ねてお見舞いを申し上げます。合掌

月始めの総回向

令和4年3月6日

昨日と今日は、月始めの総回向(光明真言法要)を奉修しました。コロナ禍でお参りを遠慮している方もいらっしゃいますが、それでも久しぶりに遠方からの方もお越しになりました(写真)。

今月20日には春彼岸法要も奉修されます。そして、光明真言を一年間お唱えした〈お土砂〉が授与されます。私が先祖供養として光明真言法要を選んでいる理由は、ご信徒の皆様にも唱えやすく、わかりやすい和讃もあり、このお土砂の授与が喜ばれるからです。お土砂は墓参の折にまいてもよいし、気になる場所にまいてもよいのです。また、交通事故で死亡した場所にまくと、供養にもなります。

あさか大師では僧侶はもちろんですが、参詣者全員が太鼓に合わせて読経をします。この響きが本堂に遍満し、力強い法力となることは間違いありません。そのことは、一度お参りをいただければわかります。ぜひ、お越しになってください。

続々・姓名判断

令和4年3月3日

さらにお話をしましょう。姓名判断において、良い名前をいただいた方が最も自戒すべきこととお心得ください。

それは、どんなによい名前をいただいたからといって、何の苦労も災難もない人生などあり得ないということです。これは姓名判断にかぎらず、占い全般にいえることで、よくよく注意せねばなりません。運のよくなる名前をいただいたからといっても、努力なくしては、その運も手にすることはできないという意味です。

占いの好きな方が、「名前を変えたのに、ちっとも運が向いてこない」とか、「いい年まわりに入ったのに、良いことがない」といった愚痴をこぼすことがありますが、これなどは典型的な落し穴といえましょう。占いというものは、努力に向ってその背中を押すものだと知ることです。

そもそも人生というものは、うまくいかないことの方が多いのです。また、成功というものは、失敗という経験から知恵を学んでの努力の結果であるともいえるのです。これは占いそのものにも責任があります。吉数の説明に「円満成功の大吉数」とか、「順風満帆の幸運人生」などと書かれているますが、とんでもないことです。もし、順風満帆の幸運人生などというものがあったとしても、それはロクな人生ではありません。

吉数の名前の一例として、よく〈徳川家康〉があげられますが、あの晩年までの苦難と波乱なくして、どうして天下人となり得たでしょうか。歴史上の偉人はみな、立ち上がれぬほどの挫折を味わい、生死をさまよう大病を患い、投獄の憂き目にあって、そこから這い上がっていったのです。名前を変えたぐらいで、大きなことをいってはいけません。運を引き寄せることは大切ですが、運だけに頼るのは愚かなことなのです。

閑話休題。今日は〈ひな祭り〉です。本堂の片隅に江戸時代のひな人形を飾りました(写真)。現代は結婚式にならって、多くはおひな様を向かって右に飾りますが、それは西洋式です。今でも奈良や京都では、このように左に飾りますし、時代劇を見ればわかりますように、昔の婚礼では向かって左に花嫁が座りました。

ひな人形も、本来はこのように素朴なものでした。かたいお話をしましたので、息をぬきましょう。すてきでしょう、皆様。

続・姓名判断

令和4年3月2日

姓名判断について、皆様にお話したいことは他にもあります。

たとえば、人の名前というものは、ケチをつけようと思えば、いくらでもできるということです。一つの流派では良いとしても、別の流派で見れば、たいていは弱点が見つかります。また、陰陽の配置、五行の生尅 、天地の順逆、音の霊導、同数衝突、凶意文字、破壊数など、言い出したらキリがありません。

なぜこんなお話するのかといいますと、よく人の名前にケチをつけては改名を迫ったり、高額な印鑑を強要したり、開運のグッズを売りつける業者がいるからです。これは一種の脅しであって、人を開運に導く業務ではありません。

姓名判断には多くの統計があり、また、よく当たることも事実です。しかし、名前だけで人生のすべてがが決定するわけではありません。自分の名前のことで悩んだ時には、一度ご相談いただきたいと思っています。

著名な方でも、名前の画数が悪い方はたくさんいます。失礼ではありますが、たとえば稲盛和夫・小泉純一郎・長嶋茂雄・鈴木一朗(イチロー)といった方々は、私が見ても決して良い画数とはいえません。つまり、こうした方々は、名前の画数に関わらず、それ以上に血の出るような努力をなし、人に希望や喜びを与えた徳があるということなのです。

反対に、たとえば俳優女優や歌手の多くは、姓名判断による立派な名前で仕事をしています。しかし、その中から生まれるスターはごくわずかに過ぎません。これは、どんな立派な名前を持っていても、それにふさわしい努力と徳がなければ夢は叶わないという証明です。

私はよくお話をするのですが、仮に宝くじで一億円が当たったとしても、それを受け取るだけの何かを世の中に提供しなければ、必ず不幸になることを知らねばなりません。つまり、一億円の収入を得る人は、それだけの努力をなし、それを受け取るだけの徳を持っているという意味なのです。姓名判断による吉数の名前も、また同じであると心得ましょう。

姓名判断

令和4年3月1日

最近はあさか大師での得度(仏門に入る儀式)を希望する方が多くなりました。得度にあたっては法名(仏門における名前)を授けなばなりませんが、これには毎回、私が苦労するところなのです。

なぜかといいますと、普通は師僧の法名一文字を上にして、下に別の文字(たとえば俗名の一文字)を付ければそれで決まるのですが、私の場合はそうはいかないからです。私は選名(赤ちゃんの名付け)を依頼されることが多く、当然ながら字画の配置を考えねばなりません。これが意外に大変です。

今の若い夫婦は、姓名判断のこともよく知っています。また、得度を受ける方の中には、プロの占い師もおります。当然、私がどんな字画で配置したかを調べますから、うかつには付けられません。

そこで姓名判断ですが、いろいろな流派があり、複雑なルールもあります。このルールに合わせることが大変で、深夜までかかることも度々です。ただ、この姓名判断のルールについても、私の考え方が少し変わりました。

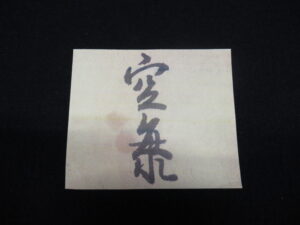

その特別なルールとして、字画の数え方があります。代表的なものにサンズイは〈水〉、リッシンベンは〈心〉なので4画といった源字を取り入れる考え方です。昔はこのとおり表記した場合もありました。たとえば、恐れ多いことですが、お大師さまはご自分の法名「空海」の〈海〉を〈毎〉の字の下に〈水〉と署名されました(写真)。

漢字には本来、このような源字の意味があるのですが、現代人(特に若い方は)はこのような意識をほとんど持っていまません。現在使われている常用漢字(当用漢字)でよいという考え方も、当然ながら派生します。〈高橋〉と〈髙橋〉、〈山崎〉と〈山﨑〉なども、普段使っている方を用いるべきでしょう。

このようなルールを述べるとキリがありませんが、姓名判断もそろそろ変革期に入ったのではと思ってます。それにしても、自分の名前となると、誰でも気になるものです。法名においても、私の苦労はこれからも続きそうです。

コロナ感染者への対応

令和4年2月27日

このところ連日の伝授続きで、ブログも書けない状況でした。さらに、ご信徒の中にもコロナ感染者が現われ、その対応に追われました。私はこれまで、10人以上の感染者に対応し、また祈願を重ねて発熱やのどの痛みを平癒させることができました。その一部は宗門の新聞(新年号)にも発表しましたが、その後も感染者が現われ、連絡が入るたびに対応しています。

私が対応している手順は、まず漢方薬の「銀翹解毒散(写真右)」に加え、医薬品の「イベルメクチン(写真左奥)」かサプリメントの「5-ALA(アミノレブリン酸・写真左手前)」のいずれかを組んで服用していただき、合わせてお護摩でのご祈祷を修しています。

私は中医師の資格も修得していますので、漢方薬を加えることで、イベルメクチンや5-ALAの効力を高めることはわかっていました。銀翹解毒散は「風邪によるのどの痛みや、頭痛」などに効能がありますが、コロナ感染者に対してもすぐれた力を発揮します。

イベルメクチンはノーベル受賞の大村智博士によって研究開発され、アフリカでの難病を救った抗寄生虫薬です。厚生労働省は「適応外使用」として認めています。5-ALAは長崎大学熱帯医学研究所などで臨床実験が進められ、特に免疫力を高める効果があります。私はかなりの高熱感染者にはイベルメクチンを、37度台の方には5-ALAを基準にしています。

いずれもネットで購入することができますので、常備薬として購入しておくとよいでしょう。ただし、イベルメクチンは個人輸入をする必要がありますので、少し時間がかかります。

お護摩でのご祈祷には護摩木(添え護摩)はもちろんですが、霊符もよく用います。霊符は私の得意分野ですので、毎日これを修しています。皆様のお役に立てれば、真言行者の冥利に尽きると思っています。

連日の伝授

令和4年2月22日

開運星祭り大護摩供が終了し、約束していた行法伝授が多いためか、まったくブログが書けませんでした。真言密教の行法伝授とは、それぞれの仏さまをお祈りする作法や奥義をお伝えするもので、本日は僧侶二名の方に薬師如来法と弁財天法の二法でした(写真)。お薬師さまも弁天さまもよく知られていますが、なかなか伝授される機会がありませんし、また、伝授する阿闍梨(真言密教の師僧)も少なくなりました。

この後は、23日は金剛界法、24日は十一面観音法と施餓鬼法、28日が尊勝法と宝篋印経法と続き、新しく得度(入門の儀式)を希望する方も増えて来ました。なるべくブログも書けるよう努力いたします。どうぞ、お楽しみに。

星祭り大護摩供

令和4年2月13日

本日、星祭りを結願し、午後1時より大護摩供を修しました。朝、すばらしい日の出を拝し、結願の作法を勤めましたが、しだいに曇り、雨となり、霙となり、あぶない天候でしたが、大勢の方がお参りくださいました。向かって右端に、星供曼荼羅が荘厳されています。わかりますでしょうか(写真)。

終って、私が星祭りについての説明をなし、また当年星(今年の当たり星)のご真言を全員でお唱えしました。さらに、その後は得度式があり、先輩僧侶が列席する中で、3名の方が出家受戒をされました(写真)。

今回は、特に著名な方々ばかりで、西洋占星術の専門家、ベストセラー著者、前世療法師など、頼もしいかぎりです。あさか大師にもいろいろな修行者が集まり、お互いに切磋琢磨する様相となりました。時にはきびしく、時には楽しく、精進してお大師さまに近づきたいと思います。

星祭りの開白

令和4年2月8日

2月5日・6日と月始めの総回向を挙行し、法要の後に「星祭り」について説明をしました(写真)。

よく、「厄除祈願」と「星祭り」はどう違うのかという質問を受けます。簡単にお話をすれば、厄除祈願は厄年の方だけが対象ですが、星祭りはどなたでもなさった方がいいということになります。つまり、星祭りは〈善星皆来・悪星退散を念じ、吉運の方も凶運の方も、共にご祈願をするのです。

そして、6日の法要の後、星祭りの荘厳(かざりつけ)をしました(写真)。

星祭りの神さまは「神仙」といいまして、ナツメ・茶・交飯といった特殊なお供えをします。ナツメは漢方でも仙薬といわれ、いろいろな処方に用いられます。私はいつも手元に置いて、毎日三粒ほどを口にしています。花粉症の方は土瓶で煎じて服用するとよいでしょう。茶は葉ごとにお供えし、交飯とは「赤飯」のことです。つまり、赤い色と小豆の力で邪気をはらい、運気を上げるわけです。

星祭りは昨日から前行に入り、一週間後の13日に結願のお護摩を修します。私は『当年星供秘要次第』という著書を刊行しましたが、多くの寺院で使われるようになりました。また、星祭りを行事とする寺院が増えてきたらしく、とてもうれしいことです。皆様も、13日にはぜひお参りにお越しください。

立春大吉

令和4年2月4日

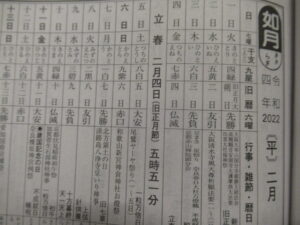

寒い一日でしたが、今日が〈立春〉です。つまり、今日から暦のうえでの正式な令和4年です。ただし、皆様は2月3日が節分、2月4日が立春と思うでしょうが、正確にいうと少し違います。立春とは今日という日にちではなく、実はその時間なのです。暦を見てください。「立春 二月四日(旧正月節)五時五一分」とあります(写真)。

すなわち、2月4日の5時51分に立春を迎えたという意味になります。まだ、布団の中にいた方も多かったことでしょう。でも、この瞬間に日本は立春を迎えました。そして、さらに専門的にいうと、この5時51分というのは日本標準時間(兵庫県明石天文台)でのお話です。東京では標準で19分、名古屋では7.5分、大阪では2分早くなり、福岡では18分、長崎では21分遅くなります。わかりますでしょうか。同じ日本でも、北海道の根室と沖縄の那覇では70分以上も時差があるのです。さらに厳密にいうと均時差という季節のズレもあるのですが、それはやめておきましょう。

ただ、皆様が四柱推命などの生まれた時間で占いをする場合、その時差を加減しなければなりません。今どきは両親から生まれ時間を知らされていることでしょうが、この時差を忘れてはなりません。とても大切なことですが、ここから先のお話に興味がある方は伝授料をお支払いください(笑)。

春はまさに「立ち上がる」のです。パソコンも「立ち上げる」といいますが、一気に作動を開始するのです。天地が躍動し、水がぬるみ、芽吹きが始まります。今年は豪雪が続き、まだまだ酷寒の地域も多いことでしょうが、元気を出してあたたかい春を待ちましょう。立春大吉です。