山路天酬法話ブログ

さらなるパワーを引き出す

令和5年9月19日

このところ真言密教の〈法界力〉という用語を、何度か使いました。文字どおり法界の力、つまりお堂に遍満する力です。

しかし、〈法界〉とはもちろん、お堂の中にかぎりません。極論をお話しするなら、宇宙のすべてが法界です。だから、その範囲や距離に関係なく法界力は発揮されます。ただ、その中心となる発信地が必要です。それがお寺であり、お導師が修法するお堂ということになりましょう。

あさか大師では開山前のネパール密教のお護摩、毎日の11時半のお護摩や先祖供養の光明真言法、そのほか修行僧や参拝者の読経や真言、そして全国のご信徒の皆さんの祈りが融合して法界力が遍満しています。だから、お護摩の祈りが熱祷となって発揮されるのです(写真)。

法界力は皆さんの祈りの結集です。この毎日の積み重ねがさらなるパワーを呼びます。皆さんの一人一人の祈りが、たとえ世間のほんの片隅にあろうとも、それが融合すれば強大なパワーとなることを忘れてはなりません。

私の祈りを発信地として、皆さんの祈りを融合させましょう。一巻の読経、一回の真言も、法界力の中にあるのです。そして、さらなるパワーを引き出すのです。

金運宝珠護摩の霊験

令和5年9月18日

昨日、金運宝珠護摩を奉修し、大勢の方が参拝されました。このブログを読んでお越しになった初めての方も多く、力強いお護摩の炎に感激されたようです(写真)。

霊験をいただいた方は、さっそく報告をしてくださり、それを聞いた方がまた霊験をいただきます。ありがたいお話は一人じめするのではなく、その功徳を分け与えることが大切です。その言葉の力が堂内に残り、さらに多くの皆さんが功徳をいただけるからです。これを〈法界力〉といい、つまり遍満するパワーを意味します。

お渡しした〈金運銭〉は、お大師さまからお預かりした如意宝珠だと説明しました。中に五円玉が入っていますが、この五円玉に功徳が込められ、新たな功徳を生み出すからです。お財布の中に入れて持ち歩き、来月にお返しください。そして、新たな〈金運銭〉をいただいてください。

そして、世の中に善いことをして功徳の種をまき、芽を育て、大きな実りを得てください。〈運〉とは功徳の実りであると、私はお話をしています。

金運銭を差し上げます

令和5年9月16日

明日は第三日曜日で、あさか大師では11時半より、金運宝珠護摩が奉修されます。皆さん、お待ちかねの〈金運銭〉も差し上げます(写真)。一ケ月間お財布に入れて金運を高め、来月の第三日曜日に御礼金を入れて返却してください。

この宝珠護摩の人気は予想以上で、驚くような報告が届いています。どうやら、「どこからともなく入ってきます」というのが、一番多い報告でしょうか。友人に貸していたお金が急に戻って来た、という報告もよく聞きます。中には直接のお金ではなくとも、お祭りの抽選でいきなり特賞の大型テレビが当たった方もいました。

大切なことをお話しますと、「金運が授かりますように」という祈りでは不充分だということです。そこには「私には金運がありませんので・・・」という意識が働くからです。では、どうするのか。それには「金運の神さまに好かれますように」と祈ることです。なぜなら、金運の神さまに好かれるなら、金運が高まるのが当然だからです。

もちろん、金運の神さまに好かれるためには、好かれるような生き方をしなければなりません。さて、どうすれば好かれるような生き方になるのか、それは明日、私が直接お話しましょう。いつもお話していることで、特別なことではありません。これも、しごく当然のことです。でも、とても大切なことです。

そして、こういうお話は何度でも聞くことが大切です。何度も何度も聞いているうちに、皆さんも金運の神さまに好かれるようになるからです。明日は、それを楽しみにお越しください。

弘法大師ご誓願の秘密

令和5年9月15日

あさか大師ではこのたび、弘法大師(お大師さま)のご誓願である不動愛染両明王像(お不動さまと愛染さまのご尊像)を安置しました(写真)。私にとっても長い間の悲願でありましたが、5年目にしてその悲願が叶ったわけです。これであさか大師の霊験がますます広まることを信じて疑いません

では弘法大師のご誓願とは、いったい何でありましょうか。お大師さまは十八歳で奈良の大学に入りましたが、やがて中退して修験者となりました。そこで虚空蔵菩薩の真言を百万遍お唱えする荒行に挑み、ついに悟りの神秘体験を得ました。それはこの自然界と自分が、本来は一体であるという境地に到達したからです。

そして、自然界は胎蔵界と金剛界の陰陽が融合した如意宝珠であることも体得し、この世の道理を達観しました。真言密教の奥義は、実はこの如意宝珠にあります。私がお大師さまや金運宝珠のお護摩を奉修して、不思議な霊験がたくさん寄せられるのは、この如意宝珠のお力によるからです。

その胎蔵界を象徴するのがお大師さま左手の念珠(お不動さま左手の縄)であり、金剛界を象徴するのが右手の五鈷杵(愛染さま右手の五鈷杵)であります(写真)。またご自身の頭の形をして如意宝珠と意味づけました(頭の先端が尖っています。詳しくは私の『弘法大師御影の秘密』を参照)。

つまり、お大師さまはご自身が胎蔵界と金剛界が融合した如意宝珠であることを達観し、ご自身に縁ある者にかぎりない福徳を与えようというご誓願を、不動愛染両明王によって示しました。これが弘法大師ご誓願の秘密です。両明王の開眼法要は11月19日(日)午前11時半の〈金運宝珠護摩〉によって奉修されます。多くの皆様が、この勝縁に浴されますことを祈ってやみません。

鳥肌が立つ音色

令和5年9月13日

「鳥肌が立ちました!」と、よく言われます。

驚いたのでしょう。それは、あさか大師のお護摩に参拝して、はじめて法螺貝の音色を聞いた方々から聞く感想です(写真)。皆さん、太鼓はともかく、法螺貝の音色を聞くことはまずありません。司馬遼太郎さんは小説の中でこれを、「勁烈な」音色と表現しました。

法螺貝を吹くのは、お釈迦さまの説法が遠くまで響き聞こえた故事に由来しています。つまり、仏さまの説法を意味します。この音色を聞いて驚くように、お釈迦さまの説法を聞いた当時の皆さんもまた驚き、感動し、罪を滅したに違いありません。私自身もお護摩の始めに法螺貝を吹くと、まるで煩悩の眠りから覚めたような、そんな感覚を味わいます。

ところで、「鳥肌が立つ」と書きましたが、本来は寒さに震えたり、恐怖や嫌悪感で体毛が立ち上がるほどの生理現象を指したのです。ところが近年では、いい意味での感動を表現するようになりました。おそらく、言葉にうるさい学者さんなどは、眉をしかめていることでしょう。テレビのスポーツ解説などでよく使われますが、私もはじめは違和感を持ったものでした。むしろ、その違和感から鳥肌が立ったかも知れません(笑)。

それでも、今やこの表現もすでに市民権を得たように思います。このブログを読んだ皆さんも、鳥肌が立つ感動を味わってみてください。あさか大師のお護摩は、毎日11時半からです。勁烈ですよ。

法界力を引き出すには

令和5年9月9日

あさか大師は平成30年(2018年)に11月25日に開創されました。実はその年の8月1日、さら地にテントを張り、ネパール密教の最高阿闍梨によってお護摩が奉修されました(写真)。すでに本堂の線引きは済んでおりましたので、護摩壇建立のその場所で奉修していただきました。真夏の炎天下のもと、7時間にも及んだことを覚えています。本格的なネパール密教のお護摩は日本の歴史が始まって以来のことで、私はその勝縁を大変に喜び、お大師さまへの報恩を新たにしたのでありました。

今日、あさか大師のお護摩は力が強いと評判ですが、その影にはこうした功徳が及んでいることも忘れてはならないと思っています。また開創以来、毎日お護摩を修しています。当日に出張やお葬式があれば、早朝や夜間に修しています。お護摩ではご信徒もいっしょに読経します。さらに、先祖供養のご回向も欠かしません。

こうした毎日の繰り返しが大切なところで、何かの記念行事や期間を設けての荒行だけでは、強力なパワーは出ません。その強力なパワーを「法界力」といいますが、法界力は本堂に一歩足を踏み入れただけでもわかるはずです。

皆さん、あさか大師にお参りすると気持ちが落ち着くとおっしゃいます。僧侶の方が火葬場に出向いて体が重くなっても、楽になるとおっしゃいます。私が何か特別なご祈祷をしたわけではありません。毎日の積み重ねが法界力を生み出すのです。まさに「継続は力なり」です。毎日の積み重ねですよ、皆さん。11時半のお護摩にお越しください。

続・この世とあの世は一つです

令和5年9月5日

「あの世はここにありますよ」と、私はいつもお話をしています。ご自分の寝室で眠れば、同じ寝室で目が覚めるでしょう。それと同じことです。あの世に旅立つ時も、病院のベッドに眠っている自分の姿を見るはずです。すべては、そこから始まります。あの世とこの世は、一つとなって始まります。

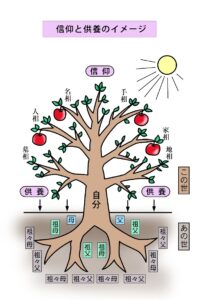

先祖供養をすると、心が落ち着き、安心を得ます。目には見えず、耳には聞こえずとも、通じ合うからです。あの世とこの世が一つであるからです。樹木にたとえれば、あの世が根であり、この世が幹や枝や実にあたります(下図)。

根の養いこそ大切であるのは、人も樹木も同じです。水や肥料を与え、太陽光のエネルギーを与えねば(つまり、供養をしなければ)枯れてしまいます。もちろん、枝おろしをして風通しをよくしたり、消毒をして害虫を除くことも必要です。たとえば地相や家相のよい家に住んだり、よい名前や印鑑を持つことがこれにあたります。また自己啓発やプラス思考なども同じです。しかし、その根本はやはり、根の養いにあることはいうまでもありません(まさに、根本です)。

根はもちろん、一本ではありません。父母の両家があって、それぞれが祖父母、祖々父母へと分かれます。その中の一人が欠けても、現在の私たちはこの世にいません。つまり、自分自身のルーツです。当然のことですが、この当然のことが、意外に理解されていません。僧侶の方々も、ほとんど関心を持ちません。特に母方に対する〈母系供養〉を忘れています。

あさか大師に集まる方々は、血系(この世)がすなわち霊系(あの世)であることを理解して先祖供養に励んでいます。そして、人生を変え、運命を改善する原動力にしています。皆さんも、ぜひご参加ください。ご希望の方は、ホームページの「お問い合せ」からご連絡願います。

この世とあの世は一つです

令和5年9月3日

あさか大師では昨日と今日、先祖供養の法要がありました。皆さん、1ケ月間ご自宅でお祈りし、お寺での総回向にいらっしゃいました。まだまだ残暑きびしい中、全員が大きな声で読経をする姿は新鮮で、心強いものです(写真)。

「あの世」はここにあります。つまり、この世とあの世は一つなのです。この世にいても、あの世の気配を感じる時がありますし、声や音で知らされることもあります。私などはよく、真夜中にインターホンを押されたり、ドアをノックされたものでした。つまり、私たちはこの世とあの世を、同時に生きているといえるのです。

多くの皆さんが、私のこの考えに共鳴してくださっています。地方の方や僧侶の方すら同じです。このブログを見て、お申込みをする方が増えてまいりました。普通の生活をしながら、無理なく先祖供養ができるからです。

あさか大師の先祖供養は、

①父母の両家を共に供養すること。

②お導師とご信徒が供養の力を融合させること。

③供養は毎日続けること。

の三つに特徴があります。②③については、私が毎日、光明真言の秘法を修しますので、むずかしいことは何もありません。私の祈りが届くよう、簡単なお札(供養紙)をお祀りいただくだけでよいのです。

檀家制度はありません。一ケ月2000円ですが、入会退会についての制約もありません。ご希望の方は、ホームページ「お問い合せ」からご連絡ください。

9月の強運ランキング

令和5年9月1日

9月は正確には、9月8日~10月7日までの1ケ月です。辛酉・一白水星の月で、南(五黄殺)・北(暗剣殺)・東(月破)が凶方です(写真)。きびしい残暑ですが、9日には〈重陽の節句〉を、23日には秋彼岸中日を迎えます。

〈辛〉は文字どおり「からい・つらい」を、〈酉〉はお酒の意味から「発酵・熟成」を表します。また、一白水星は〈水〉の性質で、柔軟ではありますが低いところに流れ落ちて、「欠乏・低迷」を表します。社会に大きな前進は望めません。加えて、国のリーダーを示す六白金星が北(衰退)にあって暗剣殺を帯びています。異変がないことを祈ります。

さて、強運ランキングは一位が九紫火星、二位が二黒土星、三位が三碧木星です。

九紫の方は、東南にあって順調な運勢に恵まれます。特に問題解決のチャンスとなりましょう。信用と調和の特性を生かして誠実に勤め、飛躍を遂げましょう。二黒の方は成果を得る好機です。特に上司への気配りが大切なカギとなりますので、言動の注意を怠ってはなりません。そして、三碧の人は交友が広がり、仕事にも趣味にも恵まれます。秋の行楽も楽しみが増しますが、ハメをはずしませんよう。

このほかの方は、ホームページの「今月の運勢」をご覧ください。衰運の方は手を広げず、足元に専念しましょう。身辺を整理し、彼岸の墓参や先祖供養に精進しましょう。

異次元体験を望むなら

令和5年8月31日

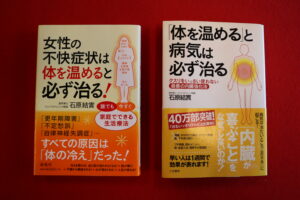

日本人の体温が、非常に低下しています。特に女性の方は、35度台の方が増えました。人間の体温は36・5度をもって、正常に働くようできていますから、これでは体調不良を訴えたり、病気になるのもあたりまえです。

低体温によっていかに健康を害するかについては、石原結實先生のベストセラー著書『「体を温める」と病気は必ず治る』によって、かなり知られるようになりました(写真右)。また女性用としては、同著者による『女性の不快症状は体を温めると必ず治る』もあります(写真左・共に三笠書房刊)。

低体温によって、人間の体にどんな症状が現れるかについてお話をしますと、36・5度(健康体)・36・0度(皮膚に触れると冷たく、やや震えがおきる)、35・5度(排泄不良・自律神経失調症・アレルギー疾患)・35度(ガン細胞の増殖)・34度(水におぼれて、生命回復がギリギリの状態)・33度(冬山で遭難し、凍死寸前の幻覚が現れる体温)・30度(意識消失)・29度(瞳孔拡大)・27度以下(死体の体温)、などとなります。体重を量るより体温を測ることが、いかに大切であるかお分かりいただけましょう。

現代人は夏には24時間クーラーを使い、冬でも夏野菜を食べ、ペットボトルの冷たい水を飲み、お風呂に入らずシャワーで済ませる生活をしている方が多いのですから、体温が低下するのは当然です。水分補給は大切ですが、汗や尿によって十分に排泄しなければ、体が冷えます(中医学では水毒といいます)。塩分を控える人がこれほど多くとも、高血圧の人口はいっこうに減りません。塩分が体温維持に必要な根拠も、ここにあります。もちろん、運動不足による下半身の筋肉低下から、心臓に負担がかかるという理由もあります。

石原先生はショウガ紅茶やスクワットなどをすすめて、体温を上げる食事や運動を提唱しています。しかし、私が提唱するのは、何といっても読経です。私などは毎日のお護摩の後は、サウナに入った時のように汗が出ますが、読経だけでもかなり体温は上がります。しかも、お腹から大きな声で読経をすればストレスを発散し、新陳代謝を促進します。皆さん、髪の毛や爪の伸びが早くなるといいます。しかも神さま仏さまには法楽となり、先祖には供養となり、自分には健康のためになるのですから、やらない手はありません。

ただし、眠気を誘うような読経ではいけません。天上に響くように、堂内が振動するように、全身で唱えることが大切です。その異次元体験を望むなら、あさか大師にお越しください。毎日、11時半からです。

皆さん、「異次元体験!」ですよ。