山路天酬法話ブログ

謹賀新年

令和8年1月1日

謹賀新年。令和8年の新しい年を迎え、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

あさか大師では元旦~節分まで、午前9時~午後4時の間に新春大護摩供を随時奉修(30分おき)いたしております。ご家族おそろいで、初詣にお越しください。

新しい年には厄除・災難除を

令和7年12月31日

令和7年も間もなく終わります。あさか大師では令和8年元旦~節分までの間、午前9時~午後4時に新春大護摩供を奉修いたします。特に厄年・災難年に該当する方は、「厄除のお大師さま」に参拝して、力強いご加護を仰ぎましょう(写真)。

お護摩は30分おきに奉修いたします。予約は必要ありません。また本堂は段差がなく、すべてイス席でありますから、足腰の弱い方、ご高齢の方でも、安心してお座りいただけます。

なお、〈厄年〉〈災難除を必要とする方〉の早見表は、ホームページの「厄よけ・災難よけ」をご覧ください。また、遠方の方は「お問合わせ」からお申し込みください。至心にご祈願のうえ、郵便振込用紙を同封して発送いたします。

では皆様、よいお年をお迎えください。今年も、このブログをお読みいただき、ありがとうございました。

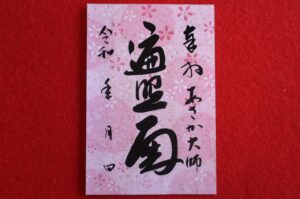

あさか大師の御朱印

令和7年12月29日

あさか大師では桜料紙の御朱印を授与し、ご参詣の皆様に喜ばれています(一体300円・写真)。

この御朱印は「奉拝あさか大師・遍照殿」とお読みします。お大師様への礼拝は「南無大師遍照金剛」とお唱えしますので、「遍照殿」とはお大師様の本堂という意味です。これに日付を入れ、朱印を押してお渡ししています。

桜はあさか大師の寺門であり、春には満開の桜並木が楽しめます。その頃もまた、ぜひお越しになってください。

御朱印は初詣の折、寺務所受付にてお申し出くだされば、すぐに浄書いたします。よい年になりますよう。

荒神様の火伏札

令和7年12月26日

あさか大師では、元旦から三宝荒神様の火伏札を授与し、ガス台やI Hのそばに両面テープで貼っていただいています(一体1000円・写真)。

12月11日・14日のブログにも書きましたが、かつて〈火の用心〉は〈火之要慎〉と表記しました。だから、火に対しては〝慎みを要す〟必要があります。真言密教のお護摩はもちろんですが、陶芸家が火入れをする時は、お酒を供えてお祓いをします。

また、台所で腹を立てたり、悪口を言ったり、夫婦ゲンカをしてはいけません。失物をしたり、盗難にあったり、荒神様からお叱りをいただくことになるからです。

地震もカミナリも怖いものですが、天災を防ぐことはできません。しかし、火事とオヤジには慎みを要す必要があるのです。特に荒神様には、慎みを要さねばなりません。あさか大師に初詣をなさる方は、ぜひこの火伏札をお求めください。遠方の方は、ホームページの「お問合わせ」からお申込みください。来年1月5日に、振込用紙を同封して発送いたします。

神様を味方にする祈り

令和7年12月23日

私は毎日、お大師様に祈りを捧げ、先祖供養も欠かすことはありません。真言密教は大日如来の教えです。しかし、「南無大日如来」とはお唱えせず、「南無大師遍照金剛」とお唱えします。それは、お大師様が大日如来であるという意味だからです。

そのお大師様に祈る時、大切なのは仏教の神様(天部尊)を味方にするということです。仏教の神様には毘沙門天・大黒天・弁才天など、たくさんいらっしゃいますが、あさか大師では特に鎮宅霊符尊(妙見)と八大龍王をお祀りしています。

つまり、お大師様の味方になって仏教を守護し、その命にしたがって働いてくださる神様が大切だということです。これは人間社会も同じことで、何ごともトップが一人で動くわけにはいきません。組織のネットワークと、そのチームワークがなければ成功はあり得ないからです。

今日は初詣を前に、鎮宅霊符尊と八大龍王の御幣(ご降臨の依代)をお供えしました(写真は鎮宅霊符尊)。

皆様もお大師様に祈る時、こうした神様にも「ご守護をいただけますよう」とお唱えするとよいでしょう。神様はお大師様にお仕えすることを、とてもお喜びになります。真言密教は曼荼羅によるネットワークとチームワークの教えでもあるのです。

如意宝珠の浄炎と金運

令和7年12月21日

本日午前11時半より、今年最後の金運宝珠護摩が奉修されました。たくさんの方々が参詣し、遠方の皆様も同時祈念によってその功徳をいただきました(写真)。

お護摩のご祈願では火を立ち上げ、その浄炎に願いを込めます。なぜなら、この世で最も強いエネルギーが火であるからです。水が集まれば急流となります。樹木はたくましく育ち、金属はするどい刃物となり、土はあらゆる作物を育てますが、火の力には及びません。水を沸かし、樹木を燃やし、金属を溶かし、土(灰)を生み出すのが火であるからです。

その偉大な火によって煩悩を焼き尽くし、仏の功徳を顕現するのがお護摩の祈りです。私は点火と同時に金運の如意宝珠を観想し、火天様やお大師様を勧請しました。僧侶や参詣者の読経と浄炎のリズムが融合した時、金運の功徳がまさに遍満したのです。

祈願は浄炎と共に勢いを増し、金運増大へと導きました。この勢いを忘れず、来年への励みにしたいと思います。

200円で金運を高める

令和7年12月19日

あさか大師では12月21日(日)午前11時半より、金運宝珠護摩を奉修いたします。ご参詣の皆様には〈金運銭〉を差し上げますので、お財布に入れてパワーを持続させましょう。遠方の方は同時祈念によって、感応道交をはかりましょう。

この金運宝珠護摩にあたっては、多くの皆様が一本200円の護摩木を出しています(写真)。護摩木はお願いごととお名前を書きますが、物価の高騰からほとんどのお寺が300円~500円です。中には1000円以上のところもあります。

あさか大師でも以前から値上げを検討しましたが、従来どおりに留めました。200円で金運を高めるチャンスを得ていただきたいと思います。遠方の皆様も、郵便やメールでお申込みください。5日間・10日間と連日祈願をする〈願いおき護摩木〉もおすすめです。

金運宝珠護摩はお金の神様に好かれ、自分の持つ能力を社会に与え、金運のご加護を仰ぐものです。お金は汚いものだとか、お金持ちは悪い人だといった偏見を抱いてはなりません。お金は自分の才能と徳を証明するものです。お金に対する正しい見識をもって、お金に好かれ、お金を好きになってほしいと思います。

人の心は匂いでわかります

令和7年12月17日

あさか大師に隣接する特別養護老人ホーム「花水木の里」に、イングランドポニーの「はな」ちゃんがいます。散歩の途中、時には〝お参り〟に寄ってニンジンをいただいています(写真・右は担当の今井さん)。

私ははなちゃんには特別な想いがあります。なぜなら、あさか大師が開創した7年前の同じ年に、この施設にやって来たからです。いっしょに育っていこうという、そんな気持ちでいつも接しています。

はなちゃんは大切にしてくれる人を、決して忘れません。そして、施設にいる人たちの心にやすらぎを与えています。鼻でしか呼吸ができませんが、臭覚は私たちの1000倍もあります。だから、大切にしてくれる人の心は匂いでわかります。

心の本質は匂いにあるのでしょう。「本物の香りがしない」とか、「うさん臭い」などという表現は、心の本質をよく見ぬいていると思います。

はなちゃんに接する時は、お香のようなやさしさが必要です。すぐに見ぬかれますよ。うさん臭い人になりませんよう。

続・荒神様は怖い!

令和7年12月14日

私たちが失物をするのは、ガス台やIHのそばで腹を立てたり、悪口を言ったり、夫婦げんかをした場合と言い伝えられています。ガス台やIHには必ず荒神様が降臨されます。昔ならカマドです。荒神様は不浄を嫌いますので、失物をしたら、そのお叱りを受けたものと思いましょう。

失物をするのは、もちろん本人の不注意ですが、こうした言い伝えを無視してはなりません。信じる信じないの問題ではないからです。荒神様は怖い神様です。そして、生活に必要な火は神聖にして怖いものだということです。

だから、失物をしたら心からお詫びをすることです。まずガス台やIHのまわりを清掃して、ガス台の場合は火を着けます。お線香があれば、1本か3本供えてください(写真)。

そして、「荒神様に申し上げます。知らず知らずのご不敬を何とぞお許しください。私は大切な〇〇を紛失しました。どうか早く見つかるよう、お願いいたします」と祈願して、ご真言「オン ケンバヤケンバヤ ソワカ」を七遍お唱えしましょう。

失物が家の中なら、スグに見つかること奇妙です。外での失物は3~7日間は続けましょう。きっと、何らかの兆候があるはずです。この失物発見法は、どれほど多くの方々が効験をいただいたかわかりません。このブログを読んでくださる皆様にだけ、そっと教えます。

荒神様は怖い!

令和7年12月11日

時代劇の中で、「火之要慎」というお札を見かけることがあります。現代の「火の用心」のように、単なる用心とは違って〝慎みを要す〟の意味です。それだけ、火に対しての信仰と恐れがありました。

現代のようにガスやIHではなくカマドでしたから、台所には三宝荒神(荒神様)のお札を祀って「火之要慎」を心がけたわけです。そして、カマドのそばで腹を立てたり、悪口を言ったり、夫婦げんかをしてはいけないと戒めていたのです。その戒めを破ると、火難はもちろん、失物をしたり、盗難にあうと言い伝えられていました。

もちろん、火難も失物も盗難も、それは本人の不注意から来るものです。しかし、昔から伝えられた格言には、必ず〝真実〟が含まれていることも否めません。それだけ、火は神聖なものとして、扱う必要があるのです。

あさか大師では、正月の初詣から「火伏札(火難を伏せる荒神様のお札)」を授与しています。台所に両面テープで貼っていただいています(写真)。

荒神様は怖い神様です。火難除をはじめ、失物除や盗難除のご守護を仰ぐため、ぜひお求めいただきたいと思っています。また、失物をした場合の祈願法もありますので、次回お話いたします。