あの世に持ち越せる唯一の財産

令和5年10月27日

私たちの生命は、死によって終わるのではありません。それは新たな人生の門出であります。往生とは「往って生きる」の意味であることからも、ご理解いただけましょう。

だからこそ、私たちはあの世のことを考えながら、この世を生きるべきなのです。そして両親や祖父母の死を見て人生の無常を知り、それを子供さんやお孫さんに見せることが大切です。

昔のお寺では「地獄極楽図」を絵解きして、あの世の法話をしたものでした。あんなものは作り話だと思う方もおりましょうが、最近はこの種の絵本がかなり売れています。それは、臨死体験やあの世についての研究が進むにつれ、やはり昔の人の英知はすばらしいとの再評価をしているからでありましょう。

たとえば、この世で死を迎えて〈三途の河〉を渡ると、奪衣婆がいて着ている衣服を脱がせて木の枝にかける場面があります(写真・熊野観心十界曼荼羅より)。

これはあの世においては、この世での地位も名誉も財産もすべてを捨て去り、人間としての真価が問われるプロセスを象徴的に表現したものです。その真価とは、この世での生き方をトータルした〈功徳〉だけが問われるという意味です。功徳が生命の本体となり、心の様相となり、オーラとなって問われます。あの世に一万円札を持っていくことはできませんし、持っていっても何の役にも立ちません。

あの世に持ち越せる唯一の財産は、この世で積んだ功徳であり、また功徳の欠小を補ってくれる遺族の〈追善〉しかありません。追善のパワーはあの世に往ってからの強力なサポートですから、生前から自らも実行し、また伝えることが肝要です。お葬式の大切さも、先祖供養の大切さもそこにあります。ただし、単なる読経だけではパワーが足りません。真言の秘密行法によってこそ、最勝の追善となることもご承知おきください。

こうしたお話をしながら、私は毎日の先祖供養に励んでいます。皆様もぜひご参加ください。「お問い合わせ」を歓迎いたします。

続続・光明真言の威力

令和5年10月8日

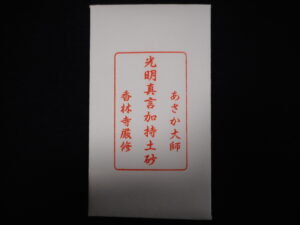

光明真言のもう一つの威力は〈土砂加持〉にあります。美しい〈お土砂〉を光明真言で加持すると、その一粒一粒が如意宝珠となって、この世の人もあの世の人も共に救われるからです。

私は毎日の先祖供養の折に光明真言を百八遍お唱えして、いつもお土砂を加持しています。そして、毎年3月21日の正御影供(お大師さまご入定の日の法要)にお配りしています(写真)。

経典には、「これを散ぜば地獄の中、餓鬼の中、もしくは修羅の中にあっても、この神通威力をもって罪を除き、極楽浄土の蓮華に化生する」とあります。仏さまの慈悲の功徳が、これほどに示された言葉はありません。私はただただ「ありがたい」という気持ちで、いつもお唱えしています。

そして、葬儀があった場合は棺の中に、墓参の折には周辺に、そのほか交通事故のあった場所、不浄の場所に光明真言をお唱えしながら散じるようお話をしています。不思議な霊験はいくらでもあります。これを手にする人は如意宝珠を得たも同然なのですから、どんな金銀財宝も及ぶところではありません。

たとえ私に功徳が足らなくとも、仏さまの本願はかぎりなく深いのです。その威力は疑いようもないのです。皆さん、どうかこのことを信じて、私と共に先祖供養に励みましょう。

続・光明真言の威力

令和5年10月4日

先祖供養に何の真言(マントラ)が最も威力を発揮するかといいますと、それは光明真言です。経典の説かれていることですから、間違いありません。そして、その光明真言を象徴したものが五輪塔です。

あさか大師の回向殿にはこの五輪塔を安置し、私が毎日の供養に勤めています(写真上)。一日も欠かしません。そして、その祈りが皆さまのご自宅に届くよう、五輪のお札(供養紙)をお祀りいただいています(写真下)。

五輪塔にどんな功徳があるかといいますと、まず仏さまそのものの功徳があります。なぜなら、塔を建てることは仏さまの功徳がいっぱいにつまって、仏さまを造ることにも等しいからです。

次に追善の功徳があります。ご先祖に善事が足らないとしても、皆さまが善を追い、善を送ることができます。なぜなら、この世の皆さまに善事が足らないとしても、光明真言をお唱えすることは、最高の善事となるからです。

そして最後に、先にお話をしましたように、象徴の功徳があります。お大師さまが高野山を開創するにあたって、最初に根本大塔を建立したのもその意味です。本堂(金堂)以上に大切なのが塔なのです。本来のお寺は中心に塔(ストゥーパー)を建てるべきなのです。

あさか大師に直接お参りができない遠方の方には、功徳がいっぱいにつまった供養紙を毎月お送りしています。皆さまも、ぜひご参加ください。

光明真言の威力

令和5年10月1日

あさか大師では昨日と今日、総回向法要を挙行しました。そして、参詣の皆様が全員で読経し、堂内に光明真言(如意宝珠のマントラ)の威力が遍満しました。また、私のブログを読んで、先祖供養をしたい方がわざわざお越しになりました。

何度もお話をしますが、この法要は単なる弔いや回向をするだけではありません。目的はご自分のルーツに光を当て、生きるためのパワーをいただくことにあります。つまり、人生を変えるための先祖供養を目ざしています。そのためには、父母の両家を供養すること。毎日継続させること。プロのお導師といっしょに実修することの三つが大切です。

そこで私(お導師)の祈りがご自宅に届くよう、特別な供養紙をお祀りいただいています。私は毎日、光明真言土砂加持という密教の秘法を修しますので、その祈りがご自宅の供養紙に向かって届くのです。すると、まず人相が変わります。仏さまの功徳をいただきますので、どことなく福相を帯びてきます。また、手相も変わります。運命が変わるのですから当然です。

そのことを、私はいつもお話しています。関心のある皆様は、ホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。一ケ月2000円で、父母の両家が供養ができます。檀家制度も入退の制約もありません。遠方の方は、郵便で実修できます。皆様、楽しみながら新しい人生を目ざしています。

「秋分の日」の本当の意味

令和5年9月24日

昨日は「秋分の日」で、国民の休日でした。関東地方は朝の内は小雨が降りましたが、日中は曇り空で多くの国民はレジャーに出向いたと思います。しかし、秋分の日の本当の意味は、仏教の教えにあります。つまり、昼と夜の長さが同じこの日を仏教の〈中道〉になぞらえ、彼岸(やすらぎの世界)に向かうことを実行する意味であるからです。レジャーばかりに浮かれてはいけない中道の教えが、国民の休日にまで生かされているのです。

私が幼少の頃はこの日、国民のみんなが墓参をして秋の空に香煙を漂わせていたものでした。そして、先祖の方々に感謝の回向を捧げました。国民は当然のこととして、それを実行していました。今日の日本の繫栄が、こうした国民の心得とまったく無関係であるはずがありません。

あさか大師ではこの心得を守り、秋彼岸法要を挙行しました。そして、多くの方々が堂内に集まり、僧侶と共に読経し、先祖供養に励みました(写真)。

しかも、あさか大師の先祖供養は単なる回向ではありません。皆さん、この世とあの世は一つであるという理念のもと、「人生を変える先祖供養」としてこの法要に参集しています。この世を〈現世〉といい、〈うつし世〉ともいいますが、フィルムのあの世がスクリーンにうつし出されてこの世となります。あの世があってのこの世であり、あの世の幸せがこの世の幸せとなるのです。だから、先祖供養は人生を変えるのです。

ブログでこのお話を書くと、多くの皆さんから連絡が来ますが、参加を希望される方はホームページの「お問い合わせ」からご送信ください。供養料は一ケ月2000円ですが、制約は一切ありません。檀家制度もありません。入会退会も自由です。ご連絡を歓迎いたします。

続・この世とあの世は一つです

令和5年9月5日

「あの世はここにありますよ」と、私はいつもお話をしています。ご自分の寝室で眠れば、同じ寝室で目が覚めるでしょう。それと同じことです。あの世に旅立つ時も、病院のベッドに眠っている自分の姿を見るはずです。すべては、そこから始まります。あの世とこの世は、一つとなって始まります。

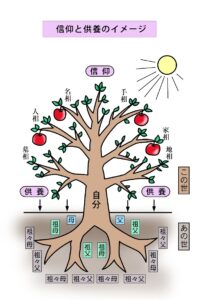

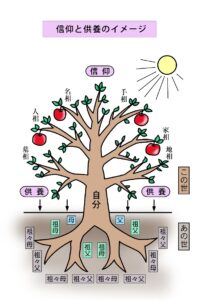

先祖供養をすると、心が落ち着き、安心を得ます。目には見えず、耳には聞こえずとも、通じ合うからです。あの世とこの世が一つであるからです。樹木にたとえれば、あの世が根であり、この世が幹や枝や実にあたります(下図)。

根の養いこそ大切であるのは、人も樹木も同じです。水や肥料を与え、太陽光のエネルギーを与えねば(つまり、供養をしなければ)枯れてしまいます。もちろん、枝おろしをして風通しをよくしたり、消毒をして害虫を除くことも必要です。たとえば地相や家相のよい家に住んだり、よい名前や印鑑を持つことがこれにあたります。また自己啓発やプラス思考なども同じです。しかし、その根本はやはり、根の養いにあることはいうまでもありません(まさに、根本です)。

根はもちろん、一本ではありません。父母の両家があって、それぞれが祖父母、祖々父母へと分かれます。その中の一人が欠けても、現在の私たちはこの世にいません。つまり、自分自身のルーツです。当然のことですが、この当然のことが、意外に理解されていません。僧侶の方々も、ほとんど関心を持ちません。特に母方に対する〈母系供養〉を忘れています。

あさか大師に集まる方々は、血系(この世)がすなわち霊系(あの世)であることを理解して先祖供養に励んでいます。そして、人生を変え、運命を改善する原動力にしています。皆さんも、ぜひご参加ください。ご希望の方は、ホームページの「お問い合せ」からご連絡願います。

この世とあの世は一つです

令和5年9月3日

あさか大師では昨日と今日、先祖供養の法要がありました。皆さん、1ケ月間ご自宅でお祈りし、お寺での総回向にいらっしゃいました。まだまだ残暑きびしい中、全員が大きな声で読経をする姿は新鮮で、心強いものです(写真)。

「あの世」はここにあります。つまり、この世とあの世は一つなのです。この世にいても、あの世の気配を感じる時がありますし、声や音で知らされることもあります。私などはよく、真夜中にインターホンを押されたり、ドアをノックされたものでした。つまり、私たちはこの世とあの世を、同時に生きているといえるのです。

多くの皆さんが、私のこの考えに共鳴してくださっています。地方の方や僧侶の方すら同じです。このブログを見て、お申込みをする方が増えてまいりました。普通の生活をしながら、無理なく先祖供養ができるからです。

あさか大師の先祖供養は、

①父母の両家を共に供養すること。

②お導師とご信徒が供養の力を融合させること。

③供養は毎日続けること。

の三つに特徴があります。②③については、私が毎日、光明真言の秘法を修しますので、むずかしいことは何もありません。私の祈りが届くよう、簡単なお札(供養紙)をお祀りいただくだけでよいのです。

檀家制度はありません。一ケ月2000円ですが、入会退会についての制約もありません。ご希望の方は、ホームページ「お問い合せ」からご連絡ください。

続続・人生を変える先祖供養

令和5年8月13日

「人生を変える先祖供養」は〈回向殿〉で実修されます。あさか大師のご本尊は厄除弘法大師(お大師さま)であり、毎日のお護摩で皆様からお寄せいただいたご祈願をいたします。その隣に回向殿があり、私は毎日、〈光明真言法〉という密教の秘法を勤めています(写真上)。

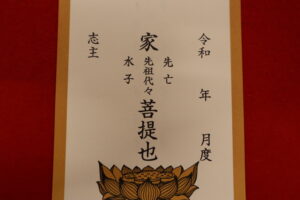

正面が〈光明真言曼荼羅〉で、向かって右が胎蔵界曼荼羅、左が金剛界曼荼羅です。その手前に先祖代々(直系)・先亡(傍系)・水子の位牌があり、この位牌と皆様の家に安置した供養紙が直結します。その手前に茶筒のような〈土砂器〉があり、合わせて〈土砂加持〉という作法をしています。これは光明真言の功徳によって、一粒一粒のお土砂が如意宝珠となり、その功徳が先祖を救い、施主の人生をも変えるからです。また、その手前の五色の五輪塔は光明真言の象徴で、形や色で功徳を表しています(写真下)。

もちろん、「人生を変える先祖供養」に参加したからといって、皆様の人生が明日から手のひらを返したように変わるわけではありません。そんなことを言えば、私はとんでもない詐欺師になってしまいます。しかし、こうした地味な努力が大きな功徳となり、やがては皆様の人生を変える大きなパワーになることは間違いありません。これは私の40年以上の経験から、はっきりと断言できるからです。

また、あさか大師ではご祈願もご回向(先祖供養)もきわめてお安い費用でお願いすることができます。これは私が自分に残された人生を、世間への恩返しとして過ごしたいためで、このことに一切の偽りはありません。参加をご希望の方はホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。

続・人生を変える先祖供養

令和5年8月10日

「人生を変える先祖供養」は父母両家にアプローチすることが大切です。そして、先祖の中で最も大きな影響力を持つのは、もちろん血のつながりを持つ直系の方々です。これを「先祖代々」と呼んでいます。特に父母と祖父母は強力な血系と霊系で結ばれます。父母や祖父母にとって、子供さんはもちろんですが、お孫さんがかわいい(!)のは当然のことです。

しかし、この世とあの世のつながりは直系ばかりとはかぎりません。皆さんの中には父母の兄弟、つまり叔父さんや叔母さんに大変にかわいがられた方がいるはずです。また、自分の甥や姪をかわいがった方もおりましょう。このような関係は、実はあの世に往っても続きます。私はこの叔父・叔母に対しては「先亡」という呼称を用いています。先祖代々が直系なら、先亡は傍系です。先祖供養はこの傍系が、意外な盲点となります。

よく「有縁無縁」という用語を聞きますが、ずいぶん曖昧な表現です。辞書を引くと、「仏縁がある人とない人」「救われた人と救われていない人」などとありますが、よくわかりません。先亡には先祖代々の意味も含んだニュアンスがありますが、ほかに思い当たる用語がありません。したがって、傍系の方々は「先亡」という表記で充分に感応するはずです。

さらに、「水子」さんも見逃してはなりません。どの家にも、水子さんは必ずいます。子供さんの多くの問題に、水子さんが関与しています。供養をすると、成長した姿で夢に出ることがあります。

以上のお話を統合して、あさか大師では五輪塔婆の供養紙を用いて「人生を変える先祖供養」を実修しています(写真上)。右が表(胎蔵界)で父母両家(既婚者は四家)と志主名・月名を書き入れます。裏(金剛界)には光明真言が書かれています。表を拡大すると、先祖代々・先亡・水子の表記が確認されましょう(写真下)

この供養紙に対して私が毎日、真言密教の秘法〈光明真言法〉を実修し、皆さんの祈りと融合させるのです。そして、月ごとに交換して総回向に供えます。単なる弔いや法要ではありません。皆さんのルーツにパワーを送るのです。参加ご希望の方は、ホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。

人生を変える先祖供養

令和5年8月7日

あさか大師では一昨日と昨日、総回向法要があり、僧侶と信徒が共に読経をしました。ここに集まる皆さんは、ごく普通の方々です。経営者であり、勤め人であり、主婦であり、その子供たちです。しかし、この総回向は単なる法要でも、弔いでもありません。いうなれば「人生を変える先祖供養」に賛同し、熱心に参加している方々なのです(下写真)。

人生を変えるというと、皆さんは方位や改名、幸運を呼ぶ〇〇といった占いや風水、あるいはプラス思考の自己啓発やメンタルサイエンスが浮かぶと思います。私はこれらの分野についても、かなり研究しました。その長所については充分に熟知しているつもりです。

しかし、人生を決める最後の力は〈徳〉であることも痛感してきました。なぜなら、どんなに方位や改名を活用しても、プラス思考や自己啓発を重ねても、徳がなければそれを生かすことができないからです。では、徳は何によって決まるのでしょうか。私はそれを「タテには先祖から、ヨコには前世から」とお話をしています。つまり、一つは先祖から受け継いだDNA(遺伝子情報)であり、もう一つは自分自身の生き方です。互いに密接に関係していますが、先祖供養はこのタテとヨコの流れを同時に変えて、徳を積むことができます。

ただし、「人生を変える先祖供養」には三つの条件があります。①自分自身のルーツである父母両家を供養すること。②真言密教の阿闍梨(プロ)と共に供養すること。③毎日続けて供養することの三つです。①についてはご自身を樹木に譬えるとよくわかります(下図)

立派な収穫を得るには風通しをよくしたり、消毒をして害虫をさけることも大切ですが、最も大切なことは父母両家の供養にあることが一目瞭然です。まさに、人生の根本(!)です。②については五輪塔婆の供養紙を渡しますので、家に安置していただくだけでよいのです。「供養料を支払いますから拝んでおいてください」という方がおりますが、私の祈りが届くためには、これだけは実行いただかねばなりません。③は、私が毎日〈光明真言〉の秘法を修するので、皆さんが特にむずかしいことをする必要はありません。

さあ、ぜひ「人生を変える先祖供養」に参加してください。遠方の方は郵送でなさっています。北海道から沖縄まで、全国にいらっしゃいます。父母両家(夫婦は四家)で毎月2千円です。ホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。詳しく説明をいたします。