偉大なる植物のドラマ

令和7年6月29日

10年ほど前、塚谷裕一著の『スキマの植物図鑑』(中公新書)という本が話題になりました(写真)。

同書は街角のコンクリートやアスファルトの割れ目、石垣や電柱の根元といったわずかなスキマから、植物たちがいかにたくましく成長しているかを紹介した異色の刊行でした。しかも、植物たちがいかにも窮屈で息苦しく生きているのではなく、何とも居心地よく幸福に過ごしている様相を発見することに、同書の主張がありました。

人間はあくせくと働き、動物は餌を求めてさ迷っているというのに、こうした植物は一ヶ所に根を下ろしたまま、光と水と肥料を十分に吸い、実に豊穣な時間を過ごしているのです。都会の片隅、国道わきの騒がしい環境にあっても、それは同じです。何と偉大なるドラマでありましょうか。

こうした植物の様相は、通勤中の通り道、買い物や散歩の道端、公園や工事現場、いたるところに見い出せましょう。その飄々たる楽園を讃嘆するならば、私たちは何も見えていなかった自分に驚くのではないでしょうか。自分の足元に、かくも偉大なドラマがあるというのに、いったい何を見て生きていたのでありましょうか。

あさか大師の境内でも、ドラマは常に見い出せます(写真はエノコログサ)。ああ、植物は偉大なり。偉大なるドラマに幸あれ。

「仏の座」が開く

令和7年2月23日

あさか大師の周辺には〈仏の座〉が花開いています。田畑を埋め尽くし、まるで赤紫のジュウタンです(写真)。

よく混同されますが、「春の七草」のホトケノザとはキク科の〈コオニタビラコ〉のことです。この〈仏の座〉はシソ科で、残念ながら食用にはなりません。

ところが、葉が茎に抱きつき、その上に花が乗る様相は、まさに仏様の台座に似て、「ホトケノザ」と呼ばれるようになりました。散歩の途中でも目にするでしょうから、ぜひ観察してください。先端の小花が仏様にも見えましょう。

春はすぐそこ。霜を浴びても枯れず、倒れず、陽光に彩り、浄土のように華やぎます。うららうらら。

「幸せホルモン」を増やす方法

令和6年1月28日

「幸せホルモン」のセロトニンを増やすには、太陽の光を浴びるのが一番です。特に日の出の輝きには、脳内環境を一変させる何かがあります。あさか大師での冬は正面より日の出がありますので、私は毎朝これを拝し、真言密教の特殊な日輪観を修しています(写真)。この後にお大師さまへのお勤めに入りますが、幸せでさわやかな気持ちになることは間違いありません。

セロトニンは闘争ホルモンのアドレナリン、恐怖ホルモンのノルアドレナリン、睡眠ホルモンのメラトニンなどを制御して、幸せな気持ちに導いてくれます。しかも太陽の光だけで増えるのですから、費用もかかりません。

このほか、ウォーキング・ストレッチ・スクワットなどの運動によって、またサプリメントまでも販売されていますが、太陽の光を浴びるのが最も簡単で誰にでもできる方法です。時間についてはいくつかの説がありますが、私は3分~5分ほどでよいと思っています。ぜひ試してみてください。

幸せな朝は、その一日を豊かにしてくれます。大日如来と日天の神さまから、幸せのパワーをいただきましょう。

名月の癒し

令和5年9月29日

月面の温度は昼が110度、夜は-170度で、その寒暖差は280度です。生物が生息できる環境ではありません。

それでも私たち日本人は、うさぎがお餅をつき、かぐや姫の故郷であることを口にしても、何の違和感もありません。忙しい現代人でも、それは同じです。仕事に疲れた夕暮れ時に、また夜の静寂にふと月を見る時、私たちはどれほど癒されることでしょうか。ホッとするひと時とは、まさにその瞬間なのです。

今宵は旧暦8月15日で、中秋名月です。あいにく雲が多く、残念ではありますが、ほんの一瞬その美しい姿を見せてくれました(写真)。

昨夜が〈待宵〉、明日が〈十六夜〉、そして来月27日(旧暦9月13日)が〈十三夜〉です。何と美しい日本語でしょうか。月まで行ける時代だからこそ、昔のように月を想い、月を偲びましょう。その時、あなた様の人生がとても豊かで幸せなものになりますよ。

まさに地球沸騰化!

令和5年9月27日

ヨーロッパ連合の気象情報機関によれば、今年7月の平均気温は観測史上最も高くなったと発表し、12万年ぶりの暑さとの報道もありました。また国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と発表しました。

海水の温度が上がってエルニーニョ現象が発生し、世界のいたるところで台風・豪雨・ハリケーンなどの異常気象を引き起こしています。世界中の人々が、この異常気象に危機感をいだいていることは申すまでもありません。地球はもはや、未曽有の異変に直面していることは誰の目にも明らかです。

私が特に危機感をいだいたことは、秋のお彼岸に至っても、境内となりのヒガンバナがわずかな開花であったことでした。前回のブログで秋彼岸法要のことを書きましたが、例年なら真っ赤に埋め尽くされるはずなのです。お彼岸の明けた今日はやっと咲き出しましたが、それでも例年に比べればまだまだ足りません(写真)。各地の群生地でも同じだと思います。まさに地球沸騰化の証明でありましょう。

このような現象は、人間側に原因があるはずです。いま必要なことは、私たち一人一人が謙虚に反省し、何ができるかを考え、行動に移していく以外にはありません。大気中の温室効果ガスを少しでも減らす努力を決意しましょう。そして、秋のお彼岸に日本の野山が、再びヒガンバナに彩られる日を実現したいものです。春のお彼岸にはモクレンが、お盆にはハスが、そして秋のお彼岸にはヒガンバナが咲く、日本は仏の国なのだと、私はいつも思っています。

続・花は自然界の名医です

令和5年3月18日

私はお風呂くらいは、時間をかけてゆっくりしようと考えましたが、どうしても長湯にはなれませんでした。ある時、作家の五木寛之さんが、お風呂の中で本を読んでいるというエピソードを聞き、私も真似をしてみようと考えました。仕事には関係のない小説でも読んでいれば、少しは長湯になるだろうと思ったからです。

五木さんは時には眠りに誘われたりして、湯の中に本を落とすこともあるそうで、ぶよぶよになった本が書棚に並んでいるそうです。私も危うい経験をしましたが、何とか事なきを得ました。たしかにお風呂に本を持ち込めば、時を忘れて読みふけることもあり、かなりの成果があります。ぬるめのお風呂に長くつかって体温を上げたい方には、お勧めの方法です。ただし、愛書趣味の方には向きません。湯の中に落とさずとも、湯気で変形することは避けられないからです。

ところが昨年の暮、正月飾りのセンリョウ(千両)が余ったため、コップに挿してお風呂の片隅に置きました。すると、これが癒しの空間になったのです。今度は本を持たずとも、いつの間にか長湯になりました。ユニットバスの中に別世界が出現したようで、思わぬリラックスタイムを得たのです。今日はフリージアが置かれています(写真)。

私は湯の中に入ったら、まず呼吸法をなし、目を細めて花が何を語るかを感じ取ります。そして、花の〈気〉が自分の頭上(百会というツボ)より入って全身を巡ると観じます。次に自分が花に返す想いを口元から発し、花の精を巡ると観じます。自分と花との一体感が生まれ、極上のひとときとなる喜びはたとえようもありません。一日の疲れを癒し、心身の不調すら癒されるからです。宝物とは、これほど身近にあるのでしょうか。

女性はよく花を買い求めますが、男性で見かけることはほとんどありません。しかし私は、男性こそ花を買い求め、自分への癒しにしていただきたいと考えています。私は道端や土手の、野の花にこそ癒されるほどです。少しずつ形や色を、そして名前を覚えれば、これもまた宝物です。そして、花は自然界の名医であることを知るでしょう。

花は自然界の名医です

令和5年3月16日

私は花を習ったことはありませんが、いつ頃からか野の花を挿すようになりました。宗門の機関紙に15年間、花と写真のエッセイを掲載したこともあります。また、これが二冊の書籍となって、すでに刊行されてもいます(『邑庵花暦』『花は野の花』創樹社美術出版)。

花は人の心を癒し、お祝いやお見舞いの贈り物となり、想いを伝える告白ともなりますが、自然界の名医であることをご存知でしょうか。私は長らく花を挿しつつ、じつは身も心も癒す名医であることがわかってきました。つまり、それぞれの花にはそれぞれの病気を癒す〈気〉を放っているという意味です。その一部をご紹介しましょう。

昨日、東京都が全国で一番早く桜の開花を発表しました。今年はことのほか早いようですが、あさか大師の桜ももうすぐです。いずれ写真でお伝えしましょう。日本人は桜を楽しみに、一年を生きています。

そして、生きる喜びを桜に求めます。もちろん、外国の方にも人気は高まる一方で、桜を見るために日本にやって来る観光客は後を絶ちません。

その桜の芳香は喘息や気管支炎、咳や痰の妙薬です。喘息体質の方は満開の桜の下で、大きく深呼吸をしてみましょう。そして、桜の〈気〉が喉や気管に浸透して、自分の体質が変わっていくと感じてください。

花粉症に悩んでいる方が多いようですが、カラーの花がおすすめです(写真)。あの白亜の花と茎の緑には、アレルギー体質を消し去るような〈気〉が充満しています。花店でもよく見かけますので、ぜひ試してみてください。

以下は思いつくまま、効能のみを列記していきます。

糖尿病にはユリ。高血圧にはキク・フリージア。心臓病にはスイセン。動悸にはマーガレット。肝臓病にはリンドウ。胃腸病にはジャスミン。頭痛にはヒマワリ。不眠症にはカスミソウ。疲れ目にはスミレ。下痢にはカーネーション。婦人病にはボタンなどでしょう。

なお、桜の花が喘息や気管支炎に効能があると書きましたが、ほかにもツツジ・キキョウ・ジャスミンもおすすめです。花にはこのような効能があり、まさに、自然界の名医なのです。

この世の花・あの世の花

令和4年12月22日

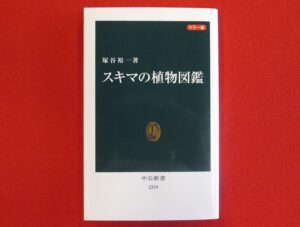

昨日は納め大師(今年最後の大師縁日)で、有縁の方々と縁日護摩を修しました。今年の無事を感謝すると同時に、コロナ禍の終息と国家安穏・世界平和を念じました。また、奇しくも私の【花と写真のエッセイ・『花は野の花』(創樹社美術出版)】が刊行されました(写真)。

私が寺の住職として多忙にあっても花を挿し、このような本を刊行したのには理由があります。それは花は仏さまに供えますが、花そのものもまた、仏さまであると思っているからです。〈仏花〉とは仏の花でありますが、その花もまた仏であるという意味ではないでしょうか。

花が嫌いという人は、まずいません。女性はもちろんでありますが、男性もまたある年齢になりますと、花に関心を寄せます。また、お祝いをするにあたっても、まずは花を贈ります。男性が女性に捧げるのも、まずは花です。死者との別れにも、柩に花を入れます。墓参をするにも、忘れずに花を持参します。人間の生活において、花ほど想いを伝えるものはありません。「この世の花」はまた「あの世の花」でもありましょう。

人は恩を忘れますが、花はその季節が来れば、手入れの恩を忘れずに花を咲かせます。人は年末のあわただしさにふり回されますが、花はかたい蕾を秘めて来春に備えます。人は楽をして成果を得ようとしますが、花は寒風に耐えて彩を放ちます。人はとかく名誉を求めますが、花は自らを楽しんで開きます。だから、仏さまなのです。

ただ、私の花は流儀のものではありません。つまり、自己流です。また、花器も使いません。時には仏具を、時には民具を、また土器や瓦の残欠などを用います。素人でも花を楽しめることを知ってほしいからです。道端の枯れた狗尾草(ネコジャラシ)でもよいのです。空き瓶にでも挿してみてください。何と美しいかがわかります。美は身辺にあるのです。真実も身辺にあるのです。そして、幸せそのものが身辺にあるのです。

*本書に掲載されている筆者の花は、ホームページ・トップ画面の中ほどにも送信されています。

*本書の購入をご希望の方は、ホームページ「お問い合わせ」よりお申し込みください(定価2000円)。

ツキを呼ぶための生活

令和4年11月8日

ツキを呼ぶためには、月に合わせて生活することが大切です。どういうことかを簡単にお話しましょう。

中医学(漢方)の古典『皇帝内経』には、「人体は月に影響される」と述べられています。人体の60~70パーセントは塩分を含んだ水分です。つまり、海水にかなり近く、これが潮の満ち欠けに関わることは当然でしょう。月の満ち欠けはおよそ29、5日の周期でくり返しますが、これが女性の月経のリズムともなります。昔から「満月の日は出産が多い」といわれるのも、一理あるはずです。

新月から満月に向けては〈開始〉を意味します。体のエネルギー(気)が増えていって、体調も昇り調子になっていくはずです。新しいスタート台に立って、心身ともに整え、目標に向かって進みましょう。満月は〈収穫〉を意味します。エネルギーがピークに達し、体調も最高潮です。ただし、実りの結果が悪かったからといって、ヤケを起こしてはなりません。かえって、そのマイナスの要素をため込んでしまいます。収穫があったなら、その実りを人のために分け与えましょう。その心がけがさらにツキを呼ぶからです。満月から新月に向けては、〈修復〉を意味します。反省して足らないものを補充し、欠点を正すことが大切で、つまり新月に向っての準備期間とも言えましょう。

したがって、満月の日は特に注意が必要であることは当然です。うまくいったからといって有頂天になったり、逆に、落ち込んだり暴言を吐いてはなりません。満ちれば欠ける月のように、私たちはすべてを手に入れることもなければ、すべてを失うこともないのです。これが仏教の〈無常〉の真理、つまり「すべては移り変わる」という教えなのです。

今夜は満月。しかも、皆既月食と天王星の惑星食が同時に起こります(写真は午後7時の撮影で、6割ほどの月食)。何と1580年(安土桃山時代)から442年ぶりだそうで、驚きますよね。

安土桃山時代といえば、織田信長が活躍した頃です。1580年は〈本能寺〉の3年前でした。信長もこの月食を見たはずです。私は彼が現代に生きていれば、映画監督かファッションデザイナーになったのではないかと思っています。既成概念を超えた美的感覚に満ちあふれ、斬新な作品を次々に発表したことでしょう。残念ながら、その気性の激しさから・・・。いや、また余談に走りそうですね。今夜は信長の悪い一面ばかりは控えましょうと言いたかったのです。ご用心を。

春の野の花

令和4年5月13日

不安定な天気が続きますが、あさか大師の近辺には、春の野の花にあふれています。

タンポポ・ヒメジォオン・ヒメオドリコソウ・ホトケノザ・ムラサキケマン・ハハコグサ・チチコグサ・ナズナ・アカツメグサ・キツネアザミ・ノゲシ・オニタビラコ・ノボロギクなど、まだまだあります。ただ、道端でひときわ映えた群生をするのがユウゲショウです(写真)。私は今年、すっかり魅了されました。

ユウゲショウとは「夕化粧」の意味で、本来は夕方に咲いたのでしょうが、今どきは日中から咲いています。図鑑では〈アカバナユウゲショウ〉とあるかも知れません。摘んだらすぐに水切りをして、コップや空きビンに挿してみてください。花屋さんで買う〝商品〟とは異なり、野趣にあふれた清しい気品があります。

このような花を好んで摘み、それを挿す男性など、ほとんどいません。ゴルフもカラオケもスポーツジムもよいのですが、野の花に興味を持ちますと、一日がとても豊かになります。しかも、費用すらかかりません。坂東真理子著『女性の品格』の中に、その条件の一つとして「花の名前を覚える」とありましたが、男性にこそ品格でありましょう。花の名前をよく知っている男性は、どことなく品格があり、同僚からは一目をおかれ、女性からも好かれるはずです。

読書を教養の基本メニューとするなら、資格や趣味は応用メニューです。テレビを見て過ごすだけでは、どちらもモノになりませんが、双方を身につければ魅力となります。散策の途中で目についた花の名前を男性が言えれば、奥様も彼女も惚れなおすことでしょう。

ちなみに、人生を救うものは何かと問われたなら、私は「教養です」と答えることにしています。教養はもちろん学歴ではありません。常識であり、分別であり、心がけです。それは、あるいは学問や教育から、あるいは宗教や道徳から、また美術や音楽からも学ぶことができましょう。考える力、感動する力、耐える力、そして這い上がる力はこうして養われるからです。養わねば〝教養〟とはなりません。

お話がそれました。野の花に心を寄せず、ただ素通りするようでは、もったいないことです。人生の大事な宝がここにあります。見過ごしませんよう。