山路天酬法話ブログ

聖人マザー・テレサ

令和2年7月14日

マザー・テレサは1910年、現在の北マケドニア共和国に生れました。大変に聡明で十二歳にしてすでに、将来はインドの貧しい人々のために修道女として働きたいという希望を持っていました。

十八歳の時、アイルランドの修道院に入り、二十一歳ではじめてインドに赴きました。カルカッタの聖マリア学院で地理と歴史を教え、三十四歳で校長に任命されました。三十六歳の折、休暇でダージリンに向かう汽車に乗っていた時、「すべてを捨てて貧しい人々のために働きなさい」という啓示を受けました。

「死を待つ人々の家」を開設し、約半世紀にわたってインドの貧しい人々の救済に生涯を捧げたマザーも、最初からぶれない芯の強さをもっていたわけではありませんでした。救済活動を始めた頃は、「インドには飢えている人たちがごまんといるのに、そんなことをしても焼け石に水でしょう」と批判され、さすがのマザーもくじけそうになったことがありました。しかし、きびしい環境の中で献身的な活動を続けるうちに、シスターたちとの間に不動の信念が培われいていきました。それは深い信仰によって支えられた絆があったからでした。

日本にも三度ほど訪れています。1984年には、聖心女子大学でこんな講演(概略)をしました。

「日本では路上で行き倒れて死んでいく人、膿にまみれてハエにたかられている人はいません。しかし私は日本の街を歩きながら、大変なショックを受けました。どの街もきれいで、とてもにぎわっているのに、その街を歩く人々に笑顔がありません。皆さん、どこかさびしく悲しそうに見えるのです。

インドの貧しい人々は体が病んでいますが、多くの日本の方々は心を病んでぽっかりと穴が空いているのではないでしょうか。貧しい人々には体をケアする必要がありますが、さびしい思いをしている日本の方々には心のケアが必要かも知れません。どうかやさしい言葉をかけてあげてください。あたたかい笑顔を見せてあげてください。それは私がインドの貧しい人々にしていることと、まったく同じことなのです」

マザーは日本に対しても深い思いやりを示し、人々に愛の言葉を残しました。そして、その活動は世界的に高く評価され、1979年にはノーベル平和賞も贈られています。1997年、マザーはカルカッタで八十七歳の生涯を閉じました。その葬儀はインド政府によって、国葬として挙行されました。

続続・今なぜ二宮尊徳か

令和2年7月13日

二宮尊徳の言葉を続けましょう。

「富と貧とは、遠く隔たったものではない。ほんの少しの隔たりであって、それはただ一つの心がけである。貧者は昨日のために今日をつとめ、昨年のために今年をつとめる。それゆえ、苦しみは絶えることがない。富者は明日のために今日をつとめ、来年のために今年をつとめる。だから、思うことがよく叶うのである」

貧富の差は、ほんの少しの心がけだと言っています。勤勉な人は未来に向かって働き、勤勉を怠る人は過去の埋め合わせのために働くという意味でしょう。その埋め合わせのために借金をすれば、またそれを埋め合わせるために借金をせねばなりません。これが現代の借金地獄です。欲しいものがあるからすぐにローンを使うのではなく、働いて賃金を得て、その後に本当に必要かどうかを考えるのが経済の基本です。

「人はみな、財貨は富者のところに集まると思っているが、そうではない。節倹で勤勉なところに集まるのである。百円の収入を八十円、七十円で暮らせば、財が集まり富がやって来る。百円の収入を百二十円、百三十円で暮らせば、財が去り貧がやって来る」

きびしいことを言っていますが、当然のことです。節倹(倹約)など流行らぬ時代と思うかも知れませんが、この油断が貧の原因、貧の原因が不幸の原因です。尊徳は貧しさが人を卑屈にし、怠惰にし、絶望させることを誰よりも知っていました。その七十年の生涯は、貧困からの脱出をいかにして実現するかの一点でした。

「衰えた村を復興させるには、篤実精励な良民を選んで大いにこれを表彰し、一村の模範とし、それによって放逸無頼の貧民がついに化して良民となるように導くことである」

これが人を導くにあたっての、尊徳の方法でした。正直で善良な人をまず褒め、表彰して村の模範としました。怠惰な貧民は離散するにまかせ、やがて改心する日をじっと待つのでした。成果が上がれば、人は必ず帰って来ます。その時こそ賃金を与え、衣服を与え、家を与え、支援を惜しみませんでした。

「富める者は必ずといってよいほど、前の前から徳を積んでいる。今日を安楽に暮らせるのは、父母や祖父母が勤勉にして徳を積み、よく働いたからである。それを考えれば子孫のため、今日の精進が何よりも大切である」

積善の家には、必ず余慶(よいこと)があるのです。だから、幸運も福徳も先祖のおかげと思い、その法恩を忘れてはなりません。そして、私たちの生き方が子や孫に継がれることも忘れてはなりません。徳を積むことが富への道であることを教えない教育の荒廃を、尊徳は予言していたのでしょうか。

続・今なぜ二宮尊徳か

令和2年7月12日

尊徳・二宮金次郎は現代の小田原市栢山の農家に生れました。四歳の折に酒匂川の氾濫で一家の田畑は流失し、さらに十三歳で父を亡くし、十五歳で母を亡くし、叔父の家に引き取られました。少年金次郎は昼は叔父の農業を手伝い、夜は父が残した書物を読み、学問に励みました。叔父から灯油が減ると苦情を言われるや、友人から一握りの菜種を借り、それを空き地に蒔きました。そして、一年後には百五十倍の菜種を収穫し、その灯油をもって学問を続けました。

また、農民が捨てた稲苗を拾い集め、荒れ地を耕してこれを植えました。秋になると一俵余りの収穫となり、その喜びと発見が生涯の教訓となりました。すなわち、「小を積んで大となす」の鉄則を知ったのです。こうした少年期の経験が、後の偉業の原点であることは十分に得心されましょう。やがて生家に帰った金次郎は少しずつ田畑を買い戻し、三十一歳にして立派な大地主となりました。その実績を買われて、家老・服部家の財政を立て直し、藩主・大久保忠真公の依頼で桜町領(栃木県芳賀郡)の廃村復興を手始めに、数々の藩政再建にも着手していきます。

では、金次郎こと二宮尊徳の言葉を聞いてみましょう。

「大事をなさんと思う者は、まず小事を怠らず努めねばならない。一万石の米も一粒ずつ積んだもの、一万町歩の田は一鍬ずつ積んだもの、万里の道も一歩ずつ積んだもの、高い築山も一杯ずつ積んだものである。だから小事を努めて怠らなければ、大事は必ず成就する」

尊徳は勤労をその数でイメージさせ、学問のない農民にもやる気をおこさせる達人でした。一反を耕すに鍬は三万回以上、稲苗は一万五千株、実った米粒は六万四千八百粒余りと、それを目標に小さな努力から始めさせました。その著書『天徳現量鏡』では百八十年にも及ぶ利息計算を示し、小さな努力がいかに大きな利益をもたらすかを説いています。

「早起きをして稲を多く得る。稲を多く得て米を多く得る。米を多く得て馬を多く得る。馬を多く得て田を多く得る。田を多く得て貸し金を得る。貸し金を多く得て利息を得る。富を得るには、まず早起きをすることである」

早起きをして働くか否かは、一里の差となり、二里の差ともなると尊徳は説きます。富を得るのもそのとおり、貧に陥いるのもそのとおりと説きます。早起きをして働くことが、富を得る道であることをくり返し語りました。

「米を見てただちに米を得ん(食べん)と欲する者は、盗賊禽獣に等しい。人たる者はすべからく米を蒔いて、後に米を得ることである。楽しみを見てただちに楽しみを得んと欲する者は、盗賊禽獣に等しい。人はすべからく勤労して、しかる後に楽しみを得ることである」

現代はまじめに働くことを、バカにする人すらいます。もちろん、遊んで収入が得られるほど、人生は甘くはありません。後の楽しみのために働くのは当然のことです。尊徳の言葉、明日も続けましょう。

今なぜ二宮尊徳か

令和2年7月11日

多くの日本人が知っているとおり、昔の小学校には二宮金次郎(後の二宮尊徳)の石像かブロンズ像がありました。

ところが、今はほどんど見ることがありません。なぜなら、「児童の教育方針にそぐわない」「子どもが働く姿を見せることはよくない」「戦時教育の名残を感じる」などといった意見に加え、「歩きながらスマートフォンを操作する行為を肯定しかねない」といった声があるからです。そこで、そのままの姿で腰かけた像も作られましたが、普及には至りませんでした。しかしその反面、二宮尊徳の偉大さが少しずつ見なおされ、その教えが甦りつつあることもまた事実です。

実は、私も二宮尊徳こそは、今の日本で最も再評価されるべき人物だと思っています。なぜなら、彼こそはすぐれた道徳者であると共に、経済という仕組みをわかりやすく教えてくれるからです。道徳者の多くはややもすると精神的な一面に片寄りがちですが、彼はいかにしたら貧困からぬけ出せるか、つまり富を得るにはどうしたらいいかを多くの農民に教え、これを実現しました。このことは、富と人生の幸せを別にして考えることのできない現代の日本人には、最も必要なことに違いありません。

私たちはほとんど、「お金がなくても幸せになれる」とは思いがたい時代に生きています。それは多くの藩政が破綻し、過酷な年貢米の取り立てで農民が飢餓に苦しんでいた幕末も同じです。その時代、二宮尊徳は六百二十町村の財政再建を成功させ、農民の貧困を救い、田畑の技術向上を指導するという驚異的な偉業を達成しました。人の生き方を教え、人の心に種をまき、人の道徳力を高めながら、富を得る方法を伝えたのです。二百余年の時を超えて、現代に甦らぬはずがありません。

改めて申し上げますが、昔の小学校には柴木を背負い、寸暇を惜しんで本を読みながら山道を歩く二宮金次郎像がありました。それは貧しくとも親を助け、本を読んで勉学に励み、道徳を守って努力をすれば、必ず富を得ることができるという無言の励ましを日本中の子どもたちに与えていたのです。そして、農民の子に学問などいらぬといわれた時代、学問こそが人生の道を開き、富を得る方法であることを私たちに残してくれたのです。

昭和20年、日本は敗戦国となりました。そして七年間の占領政策を終え、帰国にあたったGHQ情報局長のインボーデン少佐は二宮金次郎像を持ち帰り、これを自宅の庭に立てました。日本人の原動力が、この小さな像にあることを知っていたからです。戦後の経済発展と小学校の二宮金次郎像が、まったく無関係であったとは思えません。明日は、金次郎こと二宮尊徳の言葉をお伝えします。

子どもが育つ魔法の言葉

令和2年7月10日

ドロシー・ロー・ノルト博士の「子どもが育つ魔法の言葉」は、世界数十ヶ国で翻訳され、大ベストセラーとなりました。「魔法の言葉」は二十項目ほどもありますが、特に重要と思われる五項目は、各国のホテルや空港などに、次のようなカードになって置かれています。

①子どもは親のしんぼう強さを見て育つと、耐えることを学ぶ。

②子どもは親の公平さと正直さを見て育つと、真実と正義を身につける。

③子どもは親に励まされて育つと、自分に自信を持つようになる。

⓸子どもは親にほめられて育つと、感謝ができるようになる。

⑤子どもは親に認められて育つと、自分が好きになる。

はじめに、「耐えることを学ぶ」とあります。「耐える」というと、私たちは苦しみや悲しみに耐えることばかりを連想しますが、楽しみや喜びを得るためには、耐えねばならぬことがあることを知らねばなりません。そのためにも、子どもの時から、親はしんぼう強さを教えることが必要だということです。

次に「親の公平さと正直さ」とあります。黙っていればわからないことでも正直に話せば、人はその人に一目を置くのです。子どもはこれを見て、その勇気から真実や正義を身につけるのです。

次に「自信を持つようになる」には、何が必要でしょう。それは「大丈夫だよ!」「きっとできるよ!」といった励ましの言葉です。こうした前向きの言葉を親から聞かされないと、子どもは自信を失います。「ダメな子だね!」「どうしてできないの!」といった反対の言葉を考えれば、誰にでもわかることです。

次の「ほめられて育つと」も同じです。子どもはほめられることがなければ、自信が持てず、したがって感謝もできません。たった一度の〝ほめ言葉〟が子どもの才能を伸ばし、人生を変えることもあるのです。

最後の「認められて育つと」こそは、子どもがいだく最も大きな希望です。なぜなら、子どもは認められることを何よりも望むからです。たとえ失敗しても、その努力が認められることによって、子どもは努力した自分を好きになるからです。

そして大切なことは、これらの名言がそのまま大人にも当てはまるということでしょう。大人が読んでも、そのとおりと思うはずです。真理は大人にも子どもにも区別がありません。

弘法にも筆の誤り

令和2年7月9日

中国書道史における最高傑作に、東晋時代の王羲之による『蘭亭序』があります。これは永和九年の暮春、文人墨客四十一人が会稽山陰の蘭亭に集まり、禊をして「曲水の宴」を催した時の序文です。「曲水の宴」とは庭園の曲がりくねった流水のそばに座り、浮かべた酒杯が自分の前に流れ着くまでに詩を詠むという行事です。もちろん王羲之もこれに参加し、かなりのお酒も飲んでいたようです。

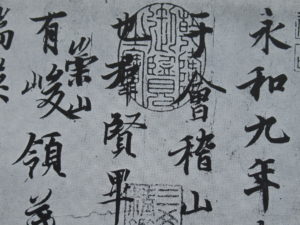

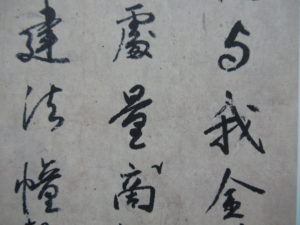

時に宴たけなわの頃、王羲之はネズミ毛の筆をもってこれを書きました。この時は草稿(下書き)として書いたわけですから、いずれは清書をしようと思っていたのでしょう。しかし後日、彼は十数回にわたって清書を試みましたが、ついにその草稿に及ぶものは書けませんでした。脱字は横に追記し(写真)、誤字は上からなぞってはいますが、その二十八行、三百二十四文字こそは深奥の妙を極め、「神品」とされています。しかも、同じ文字であっても字形を違え、特に文中には〈之〉の字が二十字もありながら、そのすべてに変化を尽くし、後代の書家は王羲之をして「書聖」と仰ぎました。

ただし残念なことに、唐の太宗皇帝が王羲之を熱愛するあまり、蒐集した彼の筆跡をことごとく自分の王陵(墓所)に埋葬させたため、真蹟は何ひとつ残っていません。現代に伝わる『蘭亭序』はすべて臨書(書き写し)されたものです。

では、日本書道史における最高傑作は何であるかとすれば、それはお大師さまの『風信帖』以外にはあり得ません。これは平安時代の弘仁二年(あるいは三年)、お大師さまが狸毛の筆をもって書かれた伝教大師(最澄さま)あての書翰(手紙)で、現在は京都の東寺に保管されています。

私は十六歳の高校一年生の時、書道教科書でこの『風信帖』に触れ、まるで稲妻に打たれたような衝撃を受けました。そして、自分もこんな書を残したい、こんな方の弟子になれるなら僧侶になってもよいとまで思いつめるようになりました。さらに、教科書の写真を切り取ってはいつも持ち歩き、何度これを臨書したかもわかりません。全部で三通ありますが、第一通などは全文を暗記していたほどです。

ところが、お大師さまも一ヶ所だけ文字の前後を書き違えていらっしゃるので、これが「弘法にも筆の誤り」の語源かも知れません。「仏法の大事因縁を商量し(共に考えること)」の〈商量〉を〈量商〉と書かれ、間にレ点をつけておられます(写真)。しかし、私も今はお大師さまご入定より高齢となりましたが、その技量も力量も、とてもとても及ぶところではありません。雲の上の存在とさえ思えます。その品格、その筆力、まさに日本の「神品」です。

天使の贈り物

令和2年7月8日

アメリカにミルトン・エリクソンという著名な心理学者がいました。おもに二十世紀の後半、特に催眠療法や心理療法の分野で活躍した先生で、日本でも多くの著作が刊行されています。

ある日、大変に裕福な老婦人が先生を訪ねました。

「先生、私はお金に不自由することはなく、大邸宅に住んでいます。いつも立派な家具に囲まれ、雇いのコックがすばらしい料理を作ってくれ、家事はすべてメイドがやってくれています。私はスミレを育てることだけは得意ですが、それでも寂しくてたまりません。私ほど不幸な人はいないと思います」

「では、家に帰ったら教会に来る人のリストをもらって、誕生日の順に並べてください。誕生日が来たら、あなたの育てたスミレにカードを添えてその方の家に置いて来きてください。ただし、誰から届けられたかわからないようにしなければなりません。あなたがこの世で一番幸せになることを保証しますよ」

その老婦人は、さっそくこれを試しました。先生から言われたとおり誕生日のリストを作り、スミレの鉢植えに誕生カードを添え、朝の三時に起きて、誰にも見つからないようにして、誕生日の人の家にこっそりと届けました。

そのうち、このことが町で評判になりました。ここはすばらしい町で、誕生日が来ると天使がスミレの鉢植えを届けてくれるという噂が立ちました。誰が届けてくれたのかがわからないので、人々は「天使の贈り物」と親切な噂を流したのです。

こうして半年が過ぎ、老婦人はエリクソン先生に電話をしました。

「教えていただいたとおり、誰にもわからないようにしてスミレの鉢植えを届けています。天使が届けてくれたという噂がたっています。とてもうれしいことです」

「そうですか。ところであなたはまだ不幸ですか。半年前はたしか、私ほど不幸な人はいないとおっしゃっていましたよ」

「とんでもない。私ほど幸せな人はいません。私が不幸だなんて、もう、すっかり忘れていました」

この老婦人のような幸せは、私たちの足元にいくらでもあるのです。小さな親切が巡り巡って周囲をうるおし、それを喜んだ人が今度は自分に親切をしてくれるのです。この老婦人のように、皆様も親切を与えれば必ず幸せになれます。そして、人生の最後に残るのは、与えたものです。

産婦人科の「慈心妙手」

令和2年7月6日

東京慈恵医科大学の産婦人科は創立110年を超える伝統がありますが、その初代教授が樋口繁次博士です。博士は子宮筋腫等の婦人病に対する「樋口式横切開法」を確立しましたが、一方では熱心な仏教の信仰者でもありました。あまり知られてはいませんが、私は博士の仏教観が医学界に普及されことを念じている一人です。ちなみに、博士のことを手元の『新潮日本人名辞典』で検索しましたが、残念ながら記載されてはいませんでした。大変に惜しいことです。

一般に科学者は分析や統計に傾倒し、精神的な、また宗教的な人生観を持つ方は少ないように思います。ところが樋口博士の病院では、玄間・控室・院長室・薬局・手術室・看護婦室、いずれにも「慈心妙手」の額縁がかけられていました。しかも、それらは当時の、名だたる高僧の揮毫によるものばかりでした。「慈心妙手」とは観世音菩薩の慈悲をもって医術に精進するという意味です。つまり、観音さまのような心で患者さんに接するべきであるという教えを示したものでありましょう。これは博士が、その生涯にわたって貫かれた医術の信念でありました。

博士が執刀する患者さんの手術を、学生に見学させる時のこと。患者さんがいよいよ手術台に横たわり、準備がすべて整うや、厳粛な中で博士も助手も看護婦も瞑目して合掌します。沈黙の時間が続く中、その高貴清雅な姿に、若い学生さんたちもまたいっしょに合掌するのでした。まさに「慈心妙手」の実践を見せられた思いであったことでしょう。

このような手術を受けたならば、本人はもちろん、その家族も見学した学生も、その縁に深い感動の念をいだいたことでありましょう。担当した助手も看護婦も、職務に対する新たな喜びと希望を体得したに違いありません。「医は仁術」とも言いますが、これが本来の医術ではないかと私は思います。

およそ合掌ほど清しく、美しい姿はありません。合掌する本人はもちろんのこと、それを見る者もまた、大きな霊的世界に引入されるからです。さらに私の見解を申し上げるなら、本人の父母や祖父母、叔父や叔母までも見えない姿で合掌していると感じられるからです。つまり、いろいろな人の力が結集して、私たちは合掌する姿を顕現しているに違いありません。たとえその場は限られた室内であったとしても、そこに込められた祈りは想像も及ばぬ範囲に関与しているに違いありません。人は日常の何気ない生活の中にも、多くの世界と関わりながら〝自分〟という人生を過ごしているのではないでしょうか。

医術の成果も、信仰の裏づけがあればこそ、大きく花開くことを信じてやみません。そして、その花を開くのが合掌の姿なのです。南無観世音菩薩。

盂蘭盆会法要

令和2年7月5日

あさか大師では昨日と本日、午前11時半にいつものお護摩を、午後1時には早くも盂蘭盆会法要を修しました。新型コロナウイルスの感染者数が再び上昇し、参詣を断念した方々もいらっしゃいますが、まずは集まった皆様と共に精霊回向の法要を修しました。そして、お施餓鬼の説明をして(写真)、全員でその作法も修しました。

得度をなさった僧侶の方々も声明に慣れ、お稽古の成果がよく出ていました。努力が実ってすばらしいと思い、よかったと思いました。ただ、私の法要に対する考えは、参詣者の方々との一体感を重んじることです。立派な声明や『理趣経』の読誦も大切ですが、「在家勤行式」を活用して、僧侶と参詣者が共に読経することが肝要ではないでしょうか。参詣者の方々は、皆様とても熱心なので、太鼓の響きに合わせて光明真言が堂内に遍満します。その唱和は「おみごと」としか言いようがありません。

今月はまた三名の方が得度を受けますので、法衣の着用を指導したり、その打合せをしました。また、加行(教師になるための修行)の伝授もしました。すべてが終わった後は、さすがに疲れました。今日はこれで失礼させていただきましょう。

「霊障」とは何か

令和2年7月2日

先の大戦では、多くの青年が「特攻隊」として飛行場や空母から離陸し、その若い命を散らしました。

では、その特攻の青年たちは何と叫んで敵艦に突撃したのでしょう。「天皇陛下万歳!」と叫んだでしょうか。多くの皆様が、そのように思っていらっしゃるはずです。しかし、実際は違うのです。では何と叫んで、人生の最後を遂げたのでしょうか。私はよく父から聞かされました。「お母さーん!」と叫んだはずだ、と。そして、その胸のポケットには、多分に母親の写真を忍ばせていたはずだ、と。

私の兄は二十七歳の短命に終わりました。亡くなった後にその遺品を整理していましたら、財布の中に、何と母親の小さな遺影が入っていました。私たち兄弟の母もまた三十三歳と短命でした(私が僧侶になろうと決心した理由の一つです)。生前は母の仏壇に線香ひとつお供えしたことのない兄でしたが、私はこの事実に驚きを禁じ得ませんでした。

つまり男性というものは、常に母親を思うということです。母親を思い、母親から愛情を受けたいと、そう思って生きているのです。母親の乳を吸い、母親の「おふくろの味」で育ち、母親からやさしい言葉をかけてもらえることに無上の喜びを感じるからです。だから、母親との関係を悪くして育った場合、その男性には必ず問題が生じます。

これはなぜかというと、男性というものが多くは母方の血を引くからです。陰陽の牽引関係から、そうなるからです。私は長年にわたって人の相談に応じていますが、このことには確信があります。その男性の母方の、祖父母のいずれかに似るからです。だから、男性に何かの問題がある場合、「母系供養」が絶対に必要だということです。これは霊が〝たたる〟などという意味ではありません。いつもお話していますが、この世とあの世は同じものです。一対の鏡が写し合うように、一対の音叉が共鳴し合うように、同時にあるからです。つまり、私たちはこの世とあの世を共に生きているということです。「霊障」という言葉がありますが、あの世の苦しみがこの世の苦しみとなって、共に現れるということです。〝たたる〟のではなく、同じ苦しみを背負い、同じ苦しみを分かち合っているということです。

もう、余白がなくなりました。女性はもちろん、父親を思い、父方の血を引きます。特に父親との関係が結婚運に大きく関わることは、以前にも書きました。だから、女性は特に「父系供養」が大切だということです。おわかりですね。