山路天酬法話ブログ

続・先祖供養はなぜ必要なのか

令和8年2月26日

この世のことを「現世」といい、「うつしよ」とも読みます。何の写しかといいますと、もちろん「あの世」の写しです。あの世というフィルムがあって、それがこの世というスクリーンに写るからです。

小さなお子さんが、誰もいないのに、何かお話をしていることがあります。親がたずねると、「亡くなったオジサン」などと答えます。また、亡くなる直前の人が縁者の夢枕に立つことがあります。魂だけがすでにあの世にいっているからです。

つまり、この世とあの世は、同時にあるのです。そして、私たちはこの世とあの世を共に生きています。あの世の喜びはこの世の喜び、あの世の悲しみはこの世の悲しみです。だから、私たちは死後の縁者に心を寄せ、交流し、共に助け合うことが大切です。その、最良の方法が先祖供養であることは申すまでもありません。

ただ、先祖供養は自己流では力不足となります。正しい法流を継いだ僧侶と、共に祈ることが大切です。そして、お勤めを怠らず、その本堂が清らかなパワーに満ちたお寺を選ぶことも大切です。

あさか大師では毎日、真言密教の光明真言法を修し、全国の弟子僧がこれを助法し、さらに、お護摩の中でも滅罪生善を祈念します。そして、月に三度の総回向をなし、僧侶とご信徒が共に回向殿(写真)で読経しています。

どなたでもお参りできますので、ぜひお越しください。遠方の方は同時祈念でも感応します。

*この先祖供養に参加をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。一か月2000円で父母両家の先祖代々(直系)・先亡(傍系)・水子までが総合的に供養できます。遠方の方には郵送します。多くの皆様から「人生を変える先祖供養」として称賛されています。

先祖供養はなぜ必要なのか

令和8年2月24日

私たちはいずれは死を迎え、あの世に旅立ちます。その確率は100パーセントです。ところが、この世で築いた財産を、何ひとつ持っていくことができません。一万円札をどんなにため込んでも、あの世では何の役にも立ちません。地位も名誉も、それは同じです。

つまり、私たちはあの世に持っていくことができないもののために、この人生のほとんどを費やしているのです。これは間違いのない事実でありながら、ほとんどの人が気づきません。何という矛盾でしょうか。

ところが、あの世に持っていけるものが、一つだけあるのです。それはどのように生きて何をなし、どのように思われたかという想念、つまり心です。多くの人から感謝をされて生きた人は、その魂が明るく、あの世でもよい所へいくことができます。仏教ではこれを功徳といいます。その功徳だけが、あの世でも役立つ唯一の〝財産〟といえるのです。

先祖供養がなぜ大きな功徳を生むのかといいますと、ご先祖への感謝や報恩のために無欲でするからです。お金が儲かるようにとか、事業が成功するようにといった欲がないからです。そして、多くのご先祖から感謝されて、心のオーラが輝くからです。こんな功徳は類がありません。

あさか大師では毎朝、報恩の位牌に向かって、光明真言の行法を続けています(写真)。全国の弟子僧がまた、念誦をしてネットワークを組んでいます。だから、皆様の思いがご先祖に届くのです。これほどの先祖供養をしているお寺はありません。

先祖供養は人として最も大切な責務であり、この世でも、あの世でも役立つ重要な勤めです。自分の人生は、ご先祖のおかげであることを忘れてはなりません。

*あさか大師の先祖供養に参加をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。供養料は一ケ月2000円で、遠方の方には郵送します。ご自分のルーツである父母の両家にアプローチするため、「人生を変える先祖供養」と呼ばれています。

幸運は玄関とトイレから

令和8年2月20日

家相で最も大切なところは玄関とトイレです。なぜなら、玄関は幸運を迎える場所、トイレは不浄を排泄する場所だからです。だから、玄関とトイレは特に掃除を心がけ、清潔で明るくしておかねばなりません。

玄関に靴を脱ぎ散らかしたり、ゴミを散らかしていては、幸運など決して迎えられません。トイレも同じです。トイレ掃除は食事や睡眠と同じように、毎日の習慣にせねばなりません。これをおろそかにすると、家に不浄が蓄積して幸運どころではないからです。トイレ掃除が功徳になるのは、不浄を清めることで神様に好かれるからだと知りましょう。

あさか大師では、この玄関とトイレの風水として、「大師浄塩」をおすすめしています。これは天日干しの自然塩を、お護摩によってご祈願を込めたパワーあふれる浄塩です(写真)。

使い方は簡単で、小皿に少量を盛って玄関やトイレに置くだけです。それだけで空気が変わり、清らかなパワーが漂います。そして、一週間が過ぎましたら取り換えます。また、よく眠れないという方は、寝室に置くとよいでしょう。よいご報告がたくさん寄せられています。もちろん、食用としても使えます。皆様のご活用を願ってやみません。

*この「大師浄塩」はあさか大師の寺務所に常備しています(一袋500円)。遠方の方はホームページの「お問い合わせ」より、二袋以上でお申込みください。振込用紙を同封してお送りいたします。

霊符神が好むお酒

令和8年2月18日

北海道のお寺さんから「桂花陳酒」が送られてきました(写真)。ご住職は私の伝授を熱心に受法される求道者で、霊符神にお供えしてほしいというお気持からの奉納でした。

「桂花」とはキンモクセイのことです。秋になるとオレンジ色の独特の花を咲かせ、強い芳香を放ちます。その香りを霊符神がお喜びになるので、口伝として供えられてきました。したがって、その花を白ワインにつけて熟成させた桂花陳酒も好まぬはずがありません。

かつてはスーパーの中国酒コーナーに並んでいましたが、最近はほとんど見かけなくなりました。私はネットで取り寄せていますが、お供えをいただいて嬉しいかぎりです。

かなり甘いお酒で、中国料理との相性はもちろんですが、霊符神のお酒としてもご記憶いただきたいと思います。また、霊符神の不思議なご加護をいただいた方は、御礼参りにぜひお供えなさるとよいと思います。

金運宝珠護摩を奉修

令和8年2月16日

昨日の午前11時半に、2月の「金運宝珠護摩」が奉修されました(写真)。春のような日差しの中、遠くは富山や山梨、茨城や栃木から、大勢の皆様が参詣されました(写真)。実は、同時間に新しいパソコンが設置され、私のブログもやっと発信することができるようになったわけです。

「金運」といいますと、私たちはお金が入ることばかり考えますが、大切なお金を守ることも重要です。お金に関する詐欺事件は後を絶ちませんので、犯罪に巻き込まれないための知恵や覚悟を持たねばなりません。悪質な電話やメールに対して、毅然として立ち向わねばならないことをお話しました。

僧侶と参詣者の読経や真言の響きが加わり、如意宝珠の浄炎が堂内に遍満しました。護摩木に込められた金運への祈りが、吉祥成就することを信じてやみません。

皆様へのお詫び

令和8年2月15日

2月7日、突然にパソコンが故障し、ブログはもちろん、何の仕事も進まぬまま過ごしました。皆様にはご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以下は2月8日の「開運星祭り大護摩供」を、下書きのまま当日の写真を加えてお届けいたします。

本日午後1時より、恒例の星祭り大護摩供が奉修されました。予報どおりの積雪の中、大勢の皆様が参詣され、星供浄炎の法益に浴しました(写真)。

また大護摩供終了の後は、星供曼荼羅の説明があり、全員で当年星の真言を唱え、今年の七難即滅・七福即生を祈りました。星祭りのご加護を得て、今年も力強く歩みましょう。

いつもお話をしていますが、運勢の吉凶と人生の幸不幸は別のものです。よい時も悪い時も、自分のためであると考え、感謝を忘れてはなりません。占いを生かして、占いを超えていくのが仏教徒の生き方であると肝に銘じましょう。

続続・開運星祭り大護摩供

令和8年2月6日

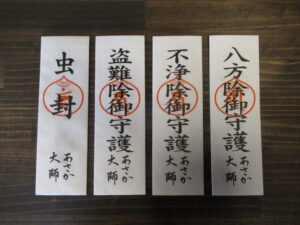

開運星祭り大護摩供ではカード型の星祭り札のほか、四種類のお札を開眼いたします(写真)。

・八方除札(表鬼門・裏鬼門などの八方の障りを除き、風水を整えます)。

・不浄除札(烏蒭沙摩明王の守護によって、トイレの不浄を除きます)。

・盗難除札(玄関や勝手口を守護して、盗難を除きます)。

・虫封札(赤ちゃんや小児の夜泣き・かんの虫を除きます)。

私たちが生活する家には、いたるところに神仏のご加護があります。水や火と同様になくてはならないものであり、信じる信じないの問題ではありません。謙虚に生きるとは、なくてはならないものに感謝をすることです。今年もまた、そのご加護を祈りましょう。

*これらのお札を2月8日午後1時の開運星祭り大護摩供にてご希望の方は、当日でもお申込みいただけます。遠方の方はホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。振込用紙を同封してお送りいたします。

続・開運星祭り大護摩供

令和8年2月5日

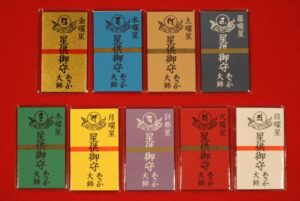

開運星祭り大護摩供では、カード型の祈願札をお授けしています(写真)。

星祭りの祈願札といえば、お護摩札のように大きな木札や紙札が一般的です。しかし、現代人の住居は狭く、お札を祀るスペースも少ないのではないでしょうか。そこで私は、カード型のお札に変更し、家を離れていても常に持ち歩けるよう配慮しました。お財布やカバンの中に入れておけば、身近にあってご自分をお守りいただけるからです。

私は星祭りのお導師用に『当年星供秘要』を刊行し、全国各地で伝授をして来ました。その時、このカード型の祈願札をご披露すると、参加者からとても喜ばれ、讃嘆されました。やはり、考えることは同じなのでしょう。冥利に尽きる思いで、今年も準備を進めています。

*2月8日午後1時に奉修する開運星祭り大護摩供の祈願札を当日申込まれる方は、お早めにお越しください。遠方の方には申込書をお送りいたしますので、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。

開運星祭り大護摩供

令和8年2月3日

あさか大師では2月8日午後1時より、恒例の「開運星祭り大護摩供」を奉修いたします。すでに星供壇を荘厳して前行を開始し、8日の結願には大護摩供を修します(写真)。

よく、「厄除と星祭りはどのように違うのですか」という質問を受けるのですが、答えは簡単です。厄除は厄年の人がご祈願を受ければよいのですが、星祭りはご家族全員が祈願し、その護符を常に携帯していただきたいということです。

つまり、星祭りは盛運の人も衰運の人も共に祈りを込め、〈当年星〉のご加護をいただきましょうということです。これを「善星皆来・悪星退散」といいます。

星祭りは荘厳も作法も独特ですが、これを楽しみにしていらっしゃる方が多いのも確かです。めったにお会いできない方に、久しぶりにお会いできることを、私も楽しみにしています。皆様もぜひご参詣にお越しください。

続・最強の先祖供養

令和8年2月1日

あさか大師では昨日と今日の午後一時より、総回向法要(先祖供養)を勤修しました。多くのご信徒が集い、僧侶と共に読経し、その功徳をお大師様に捧げました(写真)。また、遠方の方々は同時祈念によって感応道交をはかりました。

この総回向は単なる弔いでも、回向でもありません。ご自分のルーツである父母両家にアプローチするため、「人生を変える先祖供養」と呼ばれています。お導師は光明真言法を毎日修し、ご信徒もまた祈りを欠かしません。そして、月ごとにその功徳を融合して総回向法要を勤修しています。

また、全国の弟子僧は真言念誦によって、お導師を助法しています。その数はすでに300万遍を越えました。私はこれを「光明真言ネットワーク」と呼び、「最強の先祖供養」と自負しています。

*この先祖供養に参加をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。1ケ月の供養料2000円で、人生における最も大切な投資となります。むずかしい作法は何もありません。遠方の方には郵送します。