胎児には何を聞かせるべきか

令和7年9月17日

子供さんの教育は、お腹にいる時から始まります。つまり、赤ちゃんを授かったら、ご夫婦で胎教を心がけることが大切です。妊娠中のママも、そしてパパも、お腹の赤ちゃんに愛情を注ぎ、心身の安定をはかり、親子の絆を深めましょう。

今では胎教用の教材がたくさんあります。特に音楽や童話、さらには英会話や脳トレなど、商品にこと欠くことはありません。また最近、私が注目したのは安岡定子(安岡正篤先生の孫)著の『0歳からの論語』(致知出版・写真)です。胎児に『論語』を読み聞かせれば、賢くて知性あふれる子供さんが産まれるに違いありません。国語に対しても、強い自信が持てるはずです。

しかし、私は50年近い僧侶生活を通じて感じるのは、お寺で聞かせるお経ほどよい胎教はないということです。特にあさか大師のように、お腹の中で太鼓のリズムに合わせてお経を聞いた子は、とても元気で、思いやりがあり、勇気があり、大きな功徳を備えて産まれるからです。これまで、いわゆる「できが悪い(失礼!)」という子を見たことがありません。これは、どんな才能よりも大切なことです。

夫婦そろってお参りをすれば、胎児とのコミニュケーションにもなり、仏様や神様を敬い、親や先祖を大切にするのですから一石二鳥、いや、一石三鳥です。お経はもちろん漢字ばかりで、普通に聞いても意味は分かりません。しかし、お大師様がおっしゃるように、『般若心経』そのものが真言なのです。仏様の功徳があふれています。

赤ちゃんを授かったご夫婦はぜひ、あさか大師のお護摩にお参りください。その効能のほどは、聞いていただければわかります。毎日、11時半から奉修しています。

スジャータは何を捧げたのか

令和7年8月27日

お釈迦さまは悟りを開くまで、6年間もの苦行を続けました。そして、肉体は骨と皮ばかりの極限に達しました。それを見た村娘のスジャータはこれを哀れみ、持参していた乳粥を捧げました。

お釈迦さまはたちまちに体力を回復し、ネーランジャラー河で沐浴し、菩提樹下に坐して瞑想し、ついに悟りを開きました。したがって、このスジャータの功徳は、はかり知れないものがあるといえましょう。

ところで、このスジャータが捧げた乳粥とは、どんな食べ物だったのでしょうか。これを解説してヨーグルトとしている学者さんもおりますが、これは違います。

インドにはお米に牛乳とハチミツを加え、これを煮つめた「キール」というお粥があり、よくお祝いの食卓に並びます。現代ではさらにナッツ類やレーズンを加え、デザートとしても喜ばれています(写真)。

残念ながら、日本のインド料理店のメニューには入っていませんので、自分で作ってみるとよいでしょう。2500年前、偉大な聖者を生み出した逸品です。

ちなみに、私は何度も断食修行をしましたが、あまりに体力を消耗した折は、ハチミツをスプーン一杯いただきました。また、終了の折はお粥から補食をしますが、たちまちに体力が回復したものです。だから、スジャータの乳粥がいかに栄養に富んでいたかは、充分に理解しています。

また、日本ではご飯を「舎利(仏さまの真骨)」と呼ぶのも、あながち偶然とは思えません。必要な人には、必要なものが縁るからです。

観音さまの瓔珞

令和7年5月15日

あさか大師の花壇に華鬘草(ケマンソウ)が花開き、参詣の皆様が楽しんでいます(写真)。

ケシ科の多年草ですが、花が増えると観音さまの瓔珞(首飾り)のように垂れ下がります。タイツリソウとも呼ばれますが、確かに恵比寿さまがタイを釣ったようにも見えましょう。また、葉の形が牡丹に似ているのでヨウラクボタンの別名もあります。いずれにしても、仏教にご縁のある美しい花です。

お寺にふさわしい花として植えましたが、真夏の猛暑でかなりダメージを受けました。何とか残ってほしいと願っています。

新市長への表敬訪問

令和7年4月30日

今年3月17日、当地朝霞市に初の女性市長が誕生しました。松下昌代氏です。立候補に当たってはあさか大師にわざわざお参りになり、熱心に御守を持ち帰りました。

今日は岡崎和宏市議会議長・奥山正善あさか大師総代と共に、市長室へ表敬訪問をいたし、新市長と親しく歓談してまいりました(写真・中央右が新市長)。

聖徳太子は日本で最初に制定した「十七条憲法」の冒頭で、〈和〉の大切さと〈三宝〉への敬い、つまり仏教への帰依をかかげています。すなわち、政治にこそ仏教が必要であることを強調したのです。

新市長が立候補した折、私はお大師さまのお札に彼女の名前を書いて祈り、選挙事務所に持参しました。お札を大切にしてくださる方と分かっていたからです。若い感性とパワーで、新たな市政をリードしていただきたいと願ってやみません。

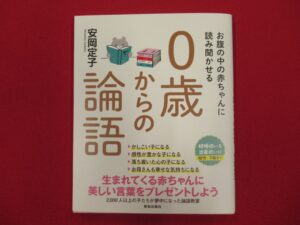

4月の伝道法語

令和7年4月4日

4月の伝道法語(掲示伝道)です。

現代は〈努力〉という言葉が歓迎されません。何かと便利で、楽をしながら成功する方法が求められるからです。

しかし、この世に努力をせずして成功する方法など、あるはずがありません。どんなに便利で楽な方法でも、便利は便利なりに、楽は楽なりに努力が必要です。その努力によって、運もまた開けます。運は自ら努力をする人に味方をするからです。

そして、その運が続くためには、お世話になったすべての人に対する感謝がなくてはなりません。努力は自分一人の努力ではないからです。自分の運を分かち合う、報恩の気持ちがなければ、運は続きません。仏教ではこれを「報恩謝徳」といいます。

陽徳と陰徳

令和7年3月25日

前回、徳を積むことの大切さをお話しました。そして、人生の最後に残るのは与えたものであり、その功徳こそはあの世に持ち越せる唯一の財産であるとお話しました。

このお話をさらに続けますと、実は、徳には〈陽徳〉と〈陰徳〉があります。陽徳とは社会に知られる徳のことです。多額の寄進をして、名前が知られるなどはその代表でしょう。社会のために寄進をするのですから、もちろんこれは立派な徳になります。

しかし、さらに大きな徳とされるのは、社会に知られず、人知れずに積む徳であって、これを陰徳といいます。物を差し上げたり、親切を尽くしても、人に知れ渡ったり、謝礼を受け取ったりしない徳のことです。

この陰徳を積むことは、その人の人格を高め、運命をも変える力になるとされ、これを記録した書籍が『陰隲録』で、日本では安岡正篤先生により致知出版社から刊行されています(写真)。

ただ、陰徳が積めるようになるには、陽徳から積む方がよいと、私は考えています。私たちは凡人です。高遠な理想をいだくより、社会に喜ばれること、誰でも実行できることから心がけましょう。

まずは努力して行い、次には慣れて行い、最後には楽しんで行えれば、陰徳に行き着くはずです。謝礼も名誉も考えずに、楽しんで陰徳が積めれば、すばらしい人生になることは間違いありません。

一食布施のおすすめ

令和7年3月23日

あさか大師では「一食布施」をおすすめしています。これは一食分ほどの食事代を恵まれない方々に布施し、功徳を積んでいただくための運動です。本堂内に専用の募金箱を設け、お参りの皆様に投入していただくのですが、遠方の皆様には郵送でも受付けています(写真)。

私たちは何かを得ると喜びを感じますが、さらに大きな喜びは何かを与えた時に感じるものです。仏教ではこれを「喜捨」といい、喜んで捨ててこそ最高の喜びであると教えています。なぜなら、人生の最後に残るのは与えたものだからです。しかも、その功徳こそは、あの世に持ち越せる唯一の財産となるからです。

あさか大師ではこれまでにユニセフや日本赤十字社を通じ、被災地等の救済に役立ててまいりました。わずかな金額であっても、皆様の功徳が人生に輝くことを念じてやみません。ご希望の方には振込用紙を郵送いたしますので、ホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。

左右のどちらが上座か?

令和7年2月26日

江戸時代の雛人形を飾りました。お雛様にはかんざしもついていたのでしょうが、今は紛失してしまいました。現代のお顔立ちとは違い、古風なおもむきを残しています

ところで、現代の雛人形の飾り方ですが、関東では向かって左側にお内裏様、右側にお雛様、関西(特に奈良・京都)ではその逆にします。その根拠を簡単にお話をしますと、関東は西洋式、関西は中国式であり、古来の日本式だからです。上記の写真も古来の日本式で飾りました。時代劇での婚礼も同じです。

現代の結婚式は向かって左側に新郎が、右側に新婦が坐りますので、これは西洋式に従ったものです。つまり、西洋では向かって左側を上座としたのです。

ところが、仏教では本尊様から見て左側を上座とするため、向かって右側が上座となりました。これが中国式であり、古来の日本式です。京都御所に向かって右側が左京区、左側が右京区となるのもこのためで、これは天皇様から見て左の上座を左大臣、下座を右大臣の席としたからです。

ちなみに、夫婦の位牌はもちろん、古来の日本式です。夫は向かって右側と覚えましょう。上座下座はややこしいお話になりますが、以上のことは、ぜひ覚えておいてください。

「一食布施」のおすすめ

令和7年2月25日

あさか大師では、ご参詣の皆様に「一食布施」をおすすめしています(写真)。一食布施とは自分の一食分ほどの食事代を、恵まれない方々、被災地の方々などに役立てていただくために布施をすることです。

これまでにも、ウクライナの戦災地、熊本や能登半島の被災地に、ユニセフや日本赤十字社を通じて寄進を重ねました。

仏教では〈喜捨〉という言葉があります。文字どおり喜んで捨てること、つまり、喜んで与えることが仏さまの慈悲であるという意味です。

私たちは自分が何かを得ることによって、喜びを得ます。しかし、本当の喜びとは、得ること以上に、与えることによって得られることを教えています。得る喜びから与える喜びが、仏教の慈悲であり、喜捨であるからです。

思いやりを示すことや、やさしい言葉をかけることも大切ですが、この世の中はお金もまた大切です。月に一度、一食分の食事代を、ぜひ一食布施にお使いください。

一食布施は寺務所のカウンターに設置されています。地方の方はご送金いただければ、これに投入いたします。得る喜びから与える喜びを体験していただきたいと思います。

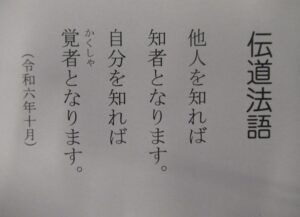

10月の伝道法語

令和6年10月9日

10月の伝道法語です。

人にはいろいろなタイプがありますが、大別して「世間通と人間通」といった分け方があります。世間通は文字どおり、社会に通じた人といえます。情報に明るく、仕事もできて、いわゆる世渡りのうまい人でしょう。

それに対して人間通は人を見る眼がある人、人間の本質をよく知っている人です。もちろん、いずれにも通じていれば申し分がありませんし、そういう人がいることも事実でしょう。

しかし、世間通も人間通も、その視点はあくまでも他人です。ほんとうにむずかしいのは、自分を知る「自分通」ではないでしょうか。他人を知れば知者ですが、自分を知れば覚者となり、仏教では悟れる人を指すのです。