一仏二明王

令和8年1月26日

あさか大師では本尊としてお大師様の御影(写真上)と共に、愛染明王(写真中)と不動明王(写真下)を両脇にお祀りし、これを「一仏二明王」と呼んでいます。そして、ここにはその御影に込められた深いご誓願があります。

すなわち、お大師様がその右手にお持ちの五鈷杵(法具)は金剛界・愛染明王を象徴し、左手にお持ちの念珠は胎蔵界・不動明王(の三昧のなわ)を象徴するからであります。そして、ご自身はその肉髻(頭上の突起)をして金胎不二の如意宝珠(大日如来)を表示し、自らが曼荼羅世界を統合するご誓願を表示しておられます。

したがって、お大師様を礼拝することは、金胎不二の大日如来を礼拝することになります。真言密教では「南無大日如来」とはお唱えせず、「南無大師遍照金剛」お唱えするのは、この意味です。

私はご祈祷における本尊として、また先祖供養における光明真言曼荼羅(大日如来)として、常にお大師様を礼拝しています。お大師様を学ぶことは、真言密教そのものを学ぶことであることを再認識せねばなりません。

神様を味方にする祈り

令和7年12月23日

私は毎日、お大師様に祈りを捧げ、先祖供養も欠かすことはありません。真言密教は大日如来の教えです。しかし、「南無大日如来」とはお唱えせず、「南無大師遍照金剛」とお唱えします。それは、お大師様が大日如来であるという意味だからです。

そのお大師様に祈る時、大切なのは仏教の神様(天部尊)を味方にするということです。仏教の神様には毘沙門天・大黒天・弁才天など、たくさんいらっしゃいますが、あさか大師では特に鎮宅霊符尊(妙見)と八大龍王をお祀りしています。

つまり、お大師様の味方になって仏教を守護し、その命にしたがって働いてくださる神様が大切だということです。これは人間社会も同じことで、何ごともトップが一人で動くわけにはいきません。組織のネットワークと、そのチームワークがなければ成功はあり得ないからです。

今日は初詣を前に、鎮宅霊符尊と八大龍王の御幣(ご降臨の依代)をお供えしました(写真は鎮宅霊符尊)。

皆様もお大師様に祈る時、こうした神様にも「ご守護をいただけますよう」とお唱えするとよいでしょう。神様はお大師様にお仕えすることを、とてもお喜びになります。真言密教は曼荼羅によるネットワークとチームワークの教えでもあるのです。

愛染明王と不動明王

令和7年10月11日

あさか大師の本尊〈厄除弘法大師〉の両脇には、不動明王と愛染明王がお祀りされています。その理由は、お大師様の右手の法具(五鈷杵)は金剛界の愛染明王(写真上)を、左手の縄(羂索)は胎蔵界の不動明王(写真下)をそれぞれに表しているからです。

いずれも人間の煩悩を降伏せんがため、忿怒の形相をしています。お大師様は悟りを開かれて、柔和でふくよかなお顔ですが、そのご誓願はけわしく、きびしいものでした。そのためには、このようなお姿が必要だったのです。

そのご誓願とはこの世に人間の苦悩があるかぎり、自分の苦悩も尽きることはないという、とてつもなく遠大なものでした。そのためにも、日輪や火焔を背負い、怖い形相をしたお姿が必要だったのです。

何を成し遂げるにも、きびしさがなくてはなりません。「仏様は慈悲深い」などと甘えてはなりません。慈悲とはきびしく、はげしいものです。私たちの人生に、幾多の試練が与えられるのはそのためです。

だから、乗り越えられない試練は与えられません。活路は必ずあります。仏様を信じるとは、自分を信じることであり、自分を信じる人が乗り越えられることを教えているのです。お大師様がおわします。そして、忿怒尊が試練を与えてくださいます。

孔雀明王への祈り

令和7年9月29日

私は毎朝、弘法大師(お大師さま)と光明真言(先祖供養)の行法に励み、午前11時半にはお護摩を修しています。そのほか鎮宅霊符神や八大龍王と共に、孔雀明王への祈りも欠かしません(写真)。この孔雀明王への祈りは、コロナ禍とウクライナ戦争の終息を願って、個人的に始めたものです。

一般に「明王」と呼ばれるご尊像は、不動明王や愛染明王のように怖い忿怒形をしています。ところが、孔雀明王は観音さまのようなやさしい菩薩形です。これは人間の煩悩を形相で威圧するのではなく、その秘奥の明呪(真言の威力)が最も優れているという意味での〝明王〟だからです。特に邪悪な苦しみを取り除くという誓願から、「救邪苦」と表記されることにも納得されましょう。

それだけに、この最強の法を知る真言行者はめったにいません。悪用されてはならないからです。私も孔雀明王の伝授を希望する僧侶がいても、その法器をよく選ぶよう自戒しています。

実は、孔雀明王に関心を持つ人は意外に多く、私のブログを読んでお訪ねくださった方々がありました。まさに、現代は末法の時代という実感があるのでしょう。人間の邪悪な煩悩を毒蛇にたとえ、その毒蛇を食する孔雀に乗るお姿も、そのご誓願を示しているからにほかなりません。

私の人生の宝

令和7年8月19日

あさか大師には「宝物」と呼べるものはありませんし、もちろん宝物殿などもあるはずがありません。

しかし、ひたむきに祈る姿こそが、この寺の〝宝〟だと思っています。毎日のお護摩もしかりです。また毎日、私がお導師となって弟子僧と共に祈り続ける先祖供養の「光明真言ネットワーク」もしかりです。

私は30代の若い頃、八千枚護摩という荒行を、50回も達成しました。一週間断食して不動真言を10万遍お唱えし、その後に八千枚の護摩木を焚くという真言密教のきびしい修法です。真夏などはもうろうとして意識がうすれ、汗によって眼も開けられず、法衣の表までもびっしょりになりました。不思議な体験もありました。

その頃に使っていた護摩杓(油を注ぐ法具)が今も残っています(写真)。

手に持つ柄の部分はカシでできていますので、よほどの高熱でも曲がることはありません。しかし、一度は完全に燃え尽き、二度目はこのように湾曲してしまいました。私はこれこそ自分の人生の宝なのだと考え、大切に保管しています。

この護摩杓を見ると、若い頃の情熱が甦り、またがんばろうという気持ちになります。若さとは貴重なものです。二度と帰らぬ若さを無駄にしてはなりません。お若い方には、このことをお伝えしたいと思います。

与えられる唯一の方法

令和7年8月10日

私は毎日、夕食のご飯や汁の一部を別の器に入れ、深夜になって施餓鬼をしています(写真)。これは20代で僧侶となった折、師僧より「真言密教の僧侶は毎日、施餓鬼を勤めねばならない」との教示をいただいたからです。

そして、師僧はさらに、「施餓鬼は何も求めないで無欲で修すること」ともおっしゃいました。たしかに、施餓鬼をしながら、お寺に人が集まるようにとか、お布施が集まるようにと念じながら修することはありません。

しかし、何も求めないで無欲で修することが、かえって大きな功徳になることは間違いありません。なぜなら、無欲で修することは陰徳であるからです。陰徳とは明るみに出ない功徳のことです。これによって、人にほめられようとか、世間に知られようといった意図は何もありません。

しかし、私が特に病気もなく健康で、お護摩や先祖供養に励み、お寺に大勢の皆様がお参りくださるのは、この施餓鬼の功徳が大きいと思っています。与えることは、与えられる唯一の方法です。お護摩はお大師様に与え、先祖供養は死者に与え、あらゆる職業は社会に何かを与えるからです。そして、それを周知徹底しているのが施餓鬼なのです。

特大五鈷杵を奉安

令和7年6月26日

このたび、あさか大師ご宝前に、弟子僧から寄進された特大五鈷杵が奉安されました(写真)。

五鈷杵とは代表的な密教法具のひとつです。本来はインドの武器でありましたが、煩悩を智慧に転ずる法具として用いられるようになりました。左右の中央に一本の独鈷杵(いっぽんどっこ!)があり、四方に四つの牙(鈷)があります。つまり五つの鈷が仏の五智を示します。

お大師様も立派な五鈷杵を唐より請来されましたが、その現物は東寺(京都)の宝物館に収蔵されています。私も拝観したことがありますが、お大師様が実際にお使いになられたというだけで緊張し、立ちすくんでしまいました。

真言密教の法具は単なるお飾りではありません。それらはすべて、仏の悟りを象徴するものです。残念ながら今日では、密教法具を製作する職人さんが少なくなり、その値段が大変に高価になりました。弟子僧が購入を希望するたびに、私も悩みます。伝統工芸の技術を維持することの難しさなのでしょう。

教えては学び、学んではまた教える

令和7年6月12日

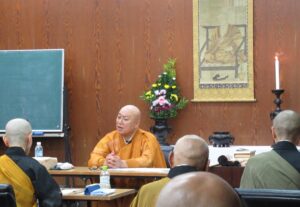

三日間、留守をいたしましたが、6月10日(火)・11日(水)の両日、京都の仁和寺で不動護摩の伝授と実修、および法楽太鼓の打ち方を指導してまいりました(写真)。

ご参加の皆様は全員、真言密教各派の熱心な僧侶の方々です。つまり、プロのお坊さんの前でお話をしたのですから、かなり緊張し、疲れもしました。

しかし、教えることによって、逆に自分が学べることも事実です。今回も教えるための準備をしながら、多くのことを学びました。何十年も学んでいながら、こんなことも知らないでいたのかと、反省したこともあります。

教えては学び、学んではまた教えるのが僧侶としての、また住職としての勤めなのでしょう。まずは疲れを癒して、また学んでまいります。一日一生、日々が精進です。

*毎日のお護摩(午前11時半)は通常どおりに修しています。ぜひお参りください。

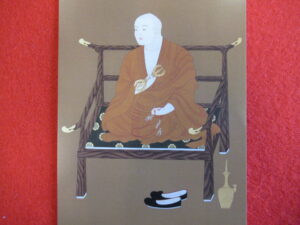

弘法大師の御影

令和7年3月5日

お大師様(弘法大師)は承和2年3月21日に〈ご入定〉されました。ご入滅ではなく、ご入定と伝承されてます。つまり、死滅したのではなく、今もなお生きて瞑想されているという意味です。そして、お大師様を信仰し、その宝号を唱える人と共に、常に「同行二人」であるという意味です。

お大師様のお姿を「御影」(写真)といい、ご入定の日にこの御影に供養する法要を〈正御影供〉といいます。あさか大師では毎年3月21日(今年は20日)午前11時半に、お護摩と共にご入定の正御影供を奉修しています。

御影にはお大師様の持ち物として、水瓶(浄水をいれた法具)・木履(木製のクツ)・念珠(琥珀と水晶製)が描かれています。私はこれらの密教法具を考証して復元し、正御影供の折にお供えしています。唯一無二のものですが、どなたでも拝観できます。関心のある方は、ぜひお参りください。多くの皆様に、お大師様との勝縁をいただいてほしいと念じてやみません。

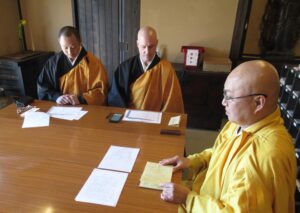

求道の外国人僧

令和7年2月21日

昨日、キーフ・ムーア・大徹さん(アメリカ国籍)と、スティーブン・イップ・直道さん(カナダ国籍)が、私の伝授を受けに来山しました(写真)。お二人ともまじめで礼儀正しく、お大師様を慕う外国人僧です。読経も真言も、しっかりとお唱えしていました。

いま、お大師様は世界中で人気があります。日本で得度をして僧侶となり、修行をする熱心な外国人も増えてきました。それは真言密教が曼荼羅の教えであり、あらゆる仏様も神様も融合し、闘争のない調和の宗教であるからでしょう。

宗教の違いから国と国が争う現実に、何十億もの人々が絶望しています。今後はこうした外国人のためのテキストが必要になるでしょう。

私も真摯な外国人僧には、法を伝えねばならないと考えています。日本が好きでお大師様を崇拝する外国人の方が、ますます増えることを願っています。