運命を開くもの

令和7年3月1日

人間学の月刊誌『致知』4月号(写真上)に、私の記事が掲載されました(写真下)。

今回の記事は「運命を開く立命の書『陰隲録』に学ぶ」と題して、私が語った運命に関する意見を出版社がまとめたものです。

運命を開くというと、自己啓発や占いによる開運法などが浮かびますが、私はその人は生き方が運命を開くのだと考えています。では、生き方の何が大切かといいますと、それは〈徳〉に行きつくのです。

人にはもちろん能力が必要です。しかし、能力があっても徳がなければ、運命を開くことはできません。その、徳について学ぶ格好の書籍が中国の明代に書かれた袁了凡の『陰隲録』です。

原本は難解な漢文ですが、最近はやさしい解説書も出版されています。興味のある方は、まず私の記事を読んでみてください。書店では手に入りませんので、ご希望の方には実費(1000円+送料)でお送りいたします。ホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。

続続・運命改善への先祖供養

令和5年6月8日

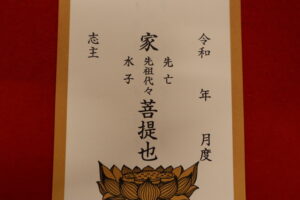

重要なお話を続けましょう。あさか大師の先祖供養は父母の両家(既婚者は夫婦それぞれの両家)をお祀りします。そこで、五輪塔婆の供養紙を月ごとにお祀りしていただいています(下写真)。右が表面(胎蔵界)で父母の両家(既婚者は四家)と志主名・月度を書き入れ、左が裏面(金剛界)で光明真言が書かれています。

表面を拡大してみましょう(下写真)。〈先祖代々・先亡・水子〉と三行に書かれています。

ここが大切なところで、〈先祖代々〉は血のつながった皆様の直系です。つまり直接の血縁です。特に祖父母・祖々父母の生き方が皆様の人生に大きく影響しますので、直系は最も大切なご先祖と心がけましょう。よく「孫はかわいい」といいますが、遺伝的にも霊的にも縁が深いからです。隔世遺伝は劣性形質ばかり強調されますが、優性形質もまた同じことです。

ところが、血のつながりはなくとも父母の兄弟、つまり叔父・叔母の生き方も霊的には影響します。あさか大師ではこれを〈先亡〉としてご先祖に加えます。つまり、ご先祖の傍系です。叔父・叔母のことを常に想う方、夢を見る方は、その縁が深い方です。よく「有縁無縁」といういい方をしますが、曖昧な印象は免れません。無縁になっても、縁はあるからです。

そして〈水子〉です。女性の中には、「私には水子はいませんけど」とおっしゃる方がいますが、家系をたどれば必ず水子がいます。ただ、人生の苦悩を味わっていませんから、素直な子供さんが多いことは確かです。しかしこの世に生まれた兄弟を、うらやましくは思っています。忘れてほしくないのです。それが水子供養の肝心なところです。供養してあげると、成長した姿で夢に現れることがあります。水子供養を軽視する僧侶の方がいますが、現代社会の多くの問題が水子と関連していることを忘れてはなりません。私が『水子供養次第』(青山社)を刊行した理由も、ここにあります。

以上、あさか大師の「運命改善への先祖供養」を、三回に分けてお話しました。得心の行きました方は、ホームページの〈お問い合わせ〉よりご連絡ください。皆様の人生にご縁がありますよう。

続・運命改善への先祖供養

令和5年6月6日

「運命改善への先祖供養」を奉修する回向殿をご披露しましょう(下写真)。あさか大師のご本尊は弘法大師(お大師さま)ですが、その隣にこの回向殿があります。私はここで毎日、〈光明真言土砂加持法〉という秘法を続けています。

これは真言密教で最も大切な〈光明真言〉によって、一粒一粒のお土砂(美しい白色の砂粒)が如意宝珠となり、その功徳がご先祖を救い、施主の人生をも変えるという秘法です。経典には「身を壊し、命が終わって諸々の悪道に堕せんも、この真言をもって土砂加持をすること百八反して散ずれば、一切の苦悩を脱することができる」と説かれています。

一番奥がご本尊の光明真言曼荼羅、その左右に両部曼荼羅(金剛界・胎蔵界)が祀られています。その手前に先祖供養をなさる方のお位牌とお塔婆があり、その手前の茶筒のような仏器にお土砂が入っています。またその手前には、光明真言の象徴である五色の五輪塔が安置されています(下写真)。これらは秘法として伝えられるままに、私が理想的な回向殿として思案したものです。

前回のブログによって、数人の方からお問い合わせもいただきました。くり返しますが、大切なことは、

①私(お導師)と皆様(ご信徒)が、いっしょにこれを実修すること。プロの秘法とご信徒の信仰がご本尊と融合し、強大なパワーとなるからです。

②お盆やお彼岸、命日ばかりではなく、毎日これを実修すること。持続させなければ大きな功徳にはならず、運命改善(立命)のパワーにはなりません。

もし私が出張等で留守をする場合は、前日か早朝に実修します。ご祈祷のお護摩も同じです。ちなみに、あさか大師はご祈祷もご回向(先祖供養)も、きわめてお安い費用で済みます。それは、私が残された自分の人生を世間への恩返しとして過ごしたいためで、このことに一切の偽りはありません。さらにご質問のある方は、ホームページの〈お問い合わせ〉からご送信ください。

運命改善への先祖供養

令和5年6月5日

あさか大師では昨日と一昨日、先祖供養の行事である〈総回向〉を奉修し、私と僧侶の方々、またご信徒の方々が共に読経をしました(下写真)。

この総回向は単なる法要でも、弔いの行事でもありません。いうなれば、「運命改善のための先祖供養」を主旨としています。皆様は運命改善というと方位や改名、幸運を呼ぶ〇〇といった占いや風水、あるいはプラス思考などによるメンタルサイエンスが浮かぶと思います。私はこれらの分野についてもかなり研究しましたので、それぞれに讃えるべき長所があることは承知しています。また、日ごろのご相談でも、よく活用しています。

しかし、最終的に運命を決めるものは〈徳〉であることを痛感してきました。つまり、どんなに吉方や改名を活用しても、プラス思考を重ねても、徳がなければそれを生かすことができないからです。私はそうした実例をたくさん見て来ましたので、このことは自信をもって主張することができます。拙書『九星気学立命法』(青山社刊)でも力説しました。つまり、最終的に運命を決めるのは徳を生み出す力、仏教が説く「業(カルマ)」の力であることを知っていただきたいのです。

では業はどこから来るのかというと、タテには先祖から、ヨコには前世からとお話をしています。その、タテの改善が先祖供養です。そしてヨコの改善がすなわち積徳(徳を積む生き方)で、合わせて立命(運命を立て直すこと)といいます。

そこで先祖供養のことですが、運命改善のためには自分のルーツである父方・母方の両家が必要となります。夫婦であるなら双方の父方・母方を加えて四家が子供さんにつながります。私はこれを、一本の樹木にたとえて説明しています(下写真)。つまり、根の養いこそ根本(!)であることを確認してください。

そして、さらに重要なことは、運命改善の先祖供養はお盆やお彼岸、また命日にのみ修するのではなく毎日これを続けることです。そうでなければ徳のパワーが途絶えるからです。また,私だけが実修するのではなく、私といっしょに、共に実修することも大切です。よく「供養料を支払いますから拝んでおいてください」などという方がいますが、それでは積徳になりません。いっしょに実修するから功徳が生まれ、積徳となり、立命となるのです。

講釈はこのくらいにして、皆様の中で関心のある方はホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。詳しく説明をいたします。一か月2000円で父母の両家(夫婦なら四家)の先祖供養ができます。ご縁のある方は、私のこのお話が十分に納得できるはずです。運命改善への先祖供養で、人生を変えましょう。

開運の秘訣

令和4年10月5日

私は今年11月末に、『九星気学立命法』という著書を(株)青山社より刊行します。

〈立命〉という用語は、初めて聞くという方が多いかも知れません。宿命や運命に対し、人生を改善するために〝命を立てる〟ことが立命で、陽明学では造命ともいいます。つまり、宿命や運命という人生のシガラミの中で、新しい人生を切り開くための方法といえるのです。立命は江戸時代まではよく知られていましたが、明治以降はしだいに忘れ去られました。しかし近年、安岡正篤先生の著書や講義によって少しずつ復活しています。

ところで、皆様は宿命と運命の違いがわかりますでしょうか。簡単にお話をしますと、宿命とは「宿した命」で、絶対に変えられない人生の定めです。つまり、人間として生まれてきたこと、男女いずれかの性に属したこと、決まった父母や子がいること、そのほか呼吸や食事をしなければ生きてはいけないこと、睡眠をとらねばならないこと、やがては死を迎えねばならないことなどがこの範疇です。

これに対して運命とは「運ぶ命」「運ぶ人生」です。〈運〉が大きく関わります。家庭や結婚がうまくいってるかどうか、仕事は成功しているかどうか、性格はどうであるか、金運や財運はどうであるか、といった宿命よりは少し変えられそうな範疇をいいます。

占いでは名前や方位で運命を変える方法があります。私もよく用いますが、ただ大切なことは、これによって自分が変わらなければ運命も変わらないということです。主体はあくまで、自分であるということを忘れてはなりません。またプラス思考で運命は変わるともいいますが、挫折を味わったり失敗を繰り返した人は、なかなか簡単にはいきません。

では、立命とは何かといいますと、徳を積むことによって人生を変えることです。運がいい人は、必ず徳があることを知りましょう。徳とは人に好かれることです。運がいい人は必ず人に好かれます。その人に対してプラスの想い(好意)を寄せる量が多ければ多いほど、人はその想いを受けて運がよくなります。つまり、プラスの想いが気となり、エネルギーとなり、オーラとなり、運を切り開くのです。

それはこの世の人ばかりではなく、あの世の人、つまりご先祖に対しても同じです。だから、先祖供養をすると開運するのです。そのほか、ペットからも植物からも好かれれば、さらにいうことはありません。植物にも心があることは、鉢植えのそばで悪口をいうと、花の数が減ることでもわかりましょう。とにかく、何にでも好かれるためには、好かれるような徳を積むことです。

これは反対のことを考えれば誰にでもわかります。嫌われる想いのエネルギーにつつまれた人は、開運など望めるはずがありません。運がいい人とは、人そのものがすばらしいからなのです。徳を積むことは開運のための最高の方法です。私はいろいろな占いもプラス思考も学びましたが、結局は徳に行き着くことを確信しています。好かれることは、何より大切な才能であり、開運の秘訣なのです。

続続・金運心得帖

令和4年6月22日

最後の⑨~⑫です。ここからは、お金の住まいの一つである財布についてお話をします。

⑨財布はお金に居心地がいい長財布を使いましょう。

人と同じように、お金も居心地のいい場所を欲します。心地よくくつろげる、やすらぎの長財布を使い、古くなったら新しく変えましょう。二つ折りの財布は、居心地がいいとは思えません。財布にはその人のお金に対する考え方が、はっきりと現れます。世の中を見てください。裕福な人ほど清潔で立派な財布(必ずしも高価なものではなくても)を持っています。それは裕福だから持っているのではなく、持っているから裕福になるのです。しかも、手垢で汚れていたり、古くなってヘタっていることもありません。つまり、お金に対して、それだけ敬意をはらっているということなのです。

⑩財布の中はお金の向きをそろえて入れましょう。

財布のお札は向きをそろえて入れましょう。また、お札の数字も偉人の肖像も、〝逆さづり〟はいけません。お金をありがたいと思ったら、そんなことはできません。それがお金に対する礼儀です。これは少しばかりの気づかいを惜しまねば、誰にでもできることです。ところが、「お札は逆さまに入れた方がよい」という意見もあります。財布を開いて上向きに見えれば、金運が〝上向く〟というのですが、私は賛成できません。逆さづりにしたら、上向くどころか、出る一方(笑)です。問題はきちんと向きをそろえることなのです。つまらない意見に振り回されてはなりません。

⑪カードの厚みでお金の呼吸を妨げてはなりません。

何度も申しますが、お金は生き物です。呼吸もすれば感情もあります。財布の中にカードやレシート、割引券などをいっぱいに詰め込んではなりません。パンパンに膨らませた財布の中では、お金は呼吸も出来ません。現代はどこへ行ってもカードばかりですが、本当に必要でしょうか。どうしてもカードが増えてしまう人は、専用のカード入れを用いましょう。お金そのものより、カードの方を大事にしてはなりません。財布の中のカードを、もう一度見直してみてください。

⑫手持ちの財布を尻ポケットに入れてはなりません。

これも、やってはいけないマナーです。財布を尻ポケットに入れて座れば、お金が悲鳴をあげます。お金とのつきあいは、人づきあいと同じです。体の上に座られて、喜ぶ人はいません。お金に敬意をはらっていれば、できないことです。

『金運心得帖』のお話は以上です。たとえ一つでも共感をいただけましたら、うれしく思います。「お金がなくても幸せになれる」とは言いがたいとされる現代、お金に対する見識を真剣に学ばねばなりません。

続・金運心得帖

令和4年6月21日

昨日に続き、さらに④~⑧までの項目をお伝えします。

⑤収入の一部は社会への御礼に還元しましょう。

お金は社会が認めてくれるから入るのです。その社会に感謝をして、御礼をするのは当たり前です。いただくだけでは礼儀知らずとなりましょう。それは金額の問題ではありません、ほんの少しでもよいのです。自分の気持を社会に還元しましょう。実はこうした行為は、裕福な人ほど熱心です。だから、その熱心さが、さらに新たな金運を呼ぶのです。お金に困っている人は、少しでも手放すまいと思うばかりで、こうした発想がまったくありません。とても残念なことです。

⑥お金のそばでの腹立ちや悪口は慎みましょう。

私が育った頃は、神棚や仏壇、また竈のそばで兄弟げんかをしたり、腹を立てたり、人の悪口を言ってはいけないとしつけられました。それは神さまやご先祖さまにも聞こえるからです。同じことが、お金のそばでもいえるのです。お金は人と同じように、感情を持った生き物であることを知らねばなりません。だから、好き嫌いがあります。腹立ちや悪口に接すれば、その人から遠のきます。その人のそばには二度と来たくないと思うかも知れません。

⑦お金の出し入れには挨拶を忘れてはなりません。

私はお金を支払う時、心の中で、あるいはささやく程度の声で「行ってらっしゃい」と挨拶をします。また、お金が入った時は、同じように「お帰りなさい」と挨拶をします。それは、お金は人と同じように感情があるという考え方を忘れないためでもあります。挨拶の〈挨〉は心を開くという意味、〈拶〉はせまる(近づく)という意味です。つまり、心を開いて自分から近づかねば、挨拶にはなりません。人と人とのトラブルは、御礼やおわびの挨拶がないことから始まります。お金とトラブルをおこしてはなりません。

⑧敬意をはらわずに「カネ」と呼んではなりません。

必ず「お金」と呼びましょう。「カネ」という語感には、何かお金を卑下したような響きがあります。お金に敬意をはらっていない証拠です。敬意をはらわぬ人には、お金もまた敬意をはらいません。卑下したように呼び捨てにされれば、お金は「そんなに私を卑しいと思うのですか」と悲しみます。とても残念なことです。それでも「カネ」と呼ぶのでしょうか。

金運心得帖

令和4年6月20日

昨日は金運宝珠護摩があり、「金運心得帖」①~⑫項目のプリントを渡してご参詣の皆様に法話をしました。その内容を三回に分けてお伝えいたしましょう。

日本人はお金というとタブー視しますが、お金について知ることは、とても大切なことです。私は「お寺の経営がヘタだ!」と皆様から言われますが、お金そのものについての考えには、かなり自信があります。以下は、私がこれまでに書籍やセミナーで学んだり、自分で思案を重ねた結論ですが、ご参考になればうれしく存じます。

①人が欲する利益を与えねば、お金は入りません。

お金についての最大の誤りは、「人が損をすれば自分に利益がある」と思っていることです。ところが、人が欲する利益を与えねば、自分の利益も与えられません。つまり、与えねば与えられないことは、世の中の鉄則です。だから、与えずして得た利益は必ず返さねばなりません。ギャンブルや宝くじで得た利益も、人をだまして得た利益も同じです。一時的な利益に喜びはしても、必ず争いや不幸を呼びます。

②お金持ちを尊敬し、自分もその人を見習いましょう。

もう一つの誤りは、「お金持ちはみな汚い人だ」と思っていることです。お金持ちと呼ばれる方々は、世間が求める何かを与えた人です。それも、世間の人の何倍もの努力を重ねた人です。また、能力に加えて世間から認められる徳を持っている人です。極端な例ですが、たとえばスーパースターは人がうらやむほどの富があるでしょうが、それは世界中の人々にそれだけの夢や希望を与え、それが認められたからです。

③お金を大切にするほど、お金からも好かれます。

お金に好かれたかったら、お金を好きになり、お金を大切にすることです。好きにならなければ、決して好かれません。そんなことはあたり前だと思うかも知れませんが、では現在の一万円札の肖像は誰でしょうか。どんな服装をして、どんな表情をしているか、スグに浮かびますか。同じく五千円札、二千札、千円札はどうですか。さて、そんな程度でお金が好きだなどと思うようでは、お金の神さまに笑われますよ。

④お金は神さまからの預かりものと思いましょう。

この世のお金を、あの世まで持って行くことはできません。また遺産として残せば、自分の意志を離れて、子供たちが見苦しい相続争いをします。しかも、それを維持する能力と徳がなければ、いずれは消え失せます。つまり、お金は神さまからの一時的な預かりものだということです。『般若心経』が教えるように、人はこの世で所有するものは、実は何もないのです。お金を失うということは、何かの理由で神さまに〝返した〟に過ぎません。

続・運と不運の理由

令和3年10月8日

それでは、私が日頃から感じている、〈運と不運〉へのアドバイスをいたしましょう。アドバイスといっても、ごく当たり前の常識ばかりです。ところが、この常識が通らぬところに現代社会の病根があります。これでは、いくら名前を変えても、方位を変えても、開運グッズを求めても、絶対に開運することはありません。お若い方にはオッサンのたわごとと聞こえましょうが、これも老婆心とお心得を。

①目上や上司の前を素通りしてはなりません。

コンビニやスーパーの商品を1メートル以内で見ていても、お若い方が平気で素通りする現状は何なのでしょうか。せめて、会釈ぐらいはするのが日本人の常識です。「失礼します」とだけ声をかければ、相手は必ず半歩でも一歩でも下がってくれるのです。これを目上や上司の前でも、同じようにするのでしょうか。「失礼なヤツだ!」と思われること、間違いありません。ちょっとだけでも会釈をすれば、その結果は明白です。

②〈ら〉ぬき言葉には充分な注意を。

いずれは日本語として通用するのでしょうが、〈ら〉ぬき言葉はあまりいい気持ちにはなれません。「見られる」を「見れる」と、「着られる」を「着れる」と、「食べられる」を「食べれる」と、これが〈ら〉ぬき言葉です。これを小学校の教師から再教育すべきだと言ったら、よけいなお節介でしょうか。少なくとも公用の場でこんな発言をしては、目上や上司が目をしかめるはずです。

③「ホントですか」はやめましょう。

ついでにもう一つ。何かにつけて、「ホントですか」はやめましょう。これもよく聞かされる言葉です。どうして普通に、「そうですか」と言えないのでしょう。言われた相手にとっては、まるで自分がウソを言っているような印象さえ与えかねません。「ホントですか」と発言するたびに、その発言が疑いの波動となり、その波動が自分の〈運〉を損ねることを肝に銘じましょう。これ、ホントですよ(笑)。

④〈前略〉は失礼な禁句です。

最後に、手紙の大問題。公用文の冒頭に、「前略」は絶対の禁句とお心得を。これは「あなたには季節の挨拶などする気はありませんよ」と書いているのと同じことなのです。最低でも「前略ご免ください」と、あるいは「時下ご清祥のこととお慶び申し上げます」は必要です。欧米では「親愛なる〇〇様へ」「愛する〇〇へ」で通りますが、家族や友人、また恋人どおしでもないかぎり、日本社会の手紙にはそれなりのルールがあることを知らねば恥となり、罪となり、やがてはあの世へ往っても報われません。

言い出したらキリがありませんが、このへんにしておきましょう。小さなことをゴチャゴチャ言っているのではありません。大切で重要ななことばかりなのです。この程度の常識を心得るだけでも、開運することを私が保証します。

運と不運の理由

令和3年10月7日

銀座「クラブ由美」のママ・伊藤由美さんが『「運と不運」には理由があります』(ワニブックス)という本を出版しました。銀座の高級クラブなどまったく縁のない私ですが、「運と不運」は関心の高い分野なのでさっそく購入し、きわめてマジメに、しっかりと愛読しました。何しろ政界や財界の一流人を相手に、43年もの間この仕事を続けてきた方だけあって、書かれていることは一つ一つが鋭く、納得のいくことばかり。こういう人になってはいけないという33項目の中から、私にとって特に耳の痛かったお話をご紹介しましょう。

①爪が汚れている人

女性は男性のどこを見るのかとの問いに対し、顔や衣類はもちろんでしょうが、意外にも指や爪を見るという答えが返って来るようです。特に営業マンの方は注意せねばなりません。商品やカタログの説明をする時、爪が汚れているようではすべてが台なしです。仕事の〈運〉を逃すことにもなりかねません。私は毎日お護摩を修するためか、爪が汚れやすいので困っています。かなり短く切っていますが、うっかりすることがあります。

②四六時中スマホやネットを見ている人

現代人はスマホがなければ、生活はできても仕事はできません。当然ながら、メールやネットのお世話になります。しかし、人と会っていても片時もスマホを離さない人は、やはり相手によい印象を与えるはずがありません。お店に入って、注文したコーヒーや食事が運ばれて来てもおかまいなし。これはもう、依存症としか言いようがありません。こういう人は味も逃しますが、〈運〉も逃すはずです。文中には「使いこなしても振り回されるな」と、表記されています。

③言葉遣いに無頓着な人

伊東さんは特に気をつけるべき3つの言葉をあげています。「女性のことをオンナと言わない」「お金のことをカネと言わない」「相手のことをオマエと言わない」の3つです。昔の男性は女性をよく、「おい、オンナ!」と呼んで卑下しました。見栄と差別を強調したつもりかも知れませんが、現代には通用しません。お金を「カネ」と呼ぶ人は、お金の神さまから嫌われます。相手を「オマエ」と呼ぶ人は、高慢に過ぎて〈運〉を引き寄せられません。

④敬語を疎かにする人

これも気になります。お若い方には「媚びを売っているようでイヤだ」とか、「年功序列の崩壊した時代には不必要だ」と思っている方がいるようですが、まったくの間違いです。それに、敬語を使わないのではなく、使えない方が多いのには困ったものです。人間関係は友達づきあいではありません。敬語という〝品位〟がなければ、〈運〉も遠ざかります。お若い方は基本的な敬語だけは、しっかりと身につけましょう。

そのほか、「人の名前を忘れる人」「道具やモノを大事にしない人」「デスクの上が散らかっている人」など、チクリと刺さるようなお話がたくさんあるのですが、紙面が尽きました。興味のある方は、ぜひご愛読を。