山路天酬法話ブログ

再び、死者は生きている

令和7年10月6日

昨日お話したように、あさか大師では「死者は生きている」という理念のもとに、「人生を変える先祖供養」を提唱しています。

生きている死者とは、まず血のつながった直系の「先祖代々」です。遺伝子によって、生前の生き方を私たちが受け継ぐ方々です。主に男性は母方を、女性は父方を受け継ぎます。いわゆる隔世遺伝とは劣性の遺伝子を指しますが、優性も劣性も祖父母の生き方が孫や曾孫に出ることは間違いありません。

では直系以外の死者で、血のつながりのない叔父叔母は何の関わりもないかといいますと、そうはいきません。特に生前にかわいがっていただいた叔父叔母は、あの世に往っても関わります。両親の兄弟ですから、これも当然のことで、これを「先亡」と呼びます。

それから、どの家にも「水子」がいます。水子は母の胎内に宿りながら、産まれ得なかった無念さを残しています。特に現代の青少年を見ると、まさに水子の無念さが投影されているように思えることがよくあります。

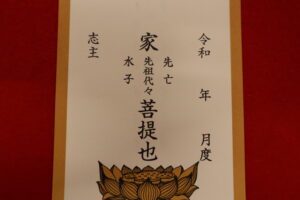

あさか大師では、この先祖代々・先亡・水子を統合する供養紙(お札)をお渡しています(写真)。

この供養紙に向かって私は毎朝、光明真言の秘法を修し、皆様の祈りを融合させています。大切なことは、プロの導師と共に祈ること、そして毎日のこの継続によってこそ絶大なパワーが発揮されるということです。

むずかしいことは何もありません。供養料は月に2000円で、入退自由です。遠方の皆様には郵送しますので、全国から多くの皆様が参加されています。ご希望の方はホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。

死者は生きている

令和7年10月5日

あさか大師では昨日と今日、総回向法要(先祖供養)を勤修しました(写真)。この法要は単なるご回向ではなく、自分のルーツである父母両家にアプローチして、人生を変えることを目的にしています。そして老若男女を問わず、全国からたくさんの方々がこれに参加しています。

人生を変えるいうと、成功哲学や自己啓発あり、占術や方位学 あり、パワースポットありですが、自分のルーツをおろそかにして達成できるはずがありません。これは避けることのできない人生の原点であるからです。

この世とあの世は一つです。私たちはこの世とあの世を共に生きており、あの世の姿がこの世の姿となって写し出されます。だから、この世を「現世」といいます。この事実を拒むことはできません。

20世紀のフランスにおける最も偉大な哲学者であるアランは、「死者たちは死んでいない。そのことはまったくの事実である。彼らは思考し、行動し、助言し、希望し、承認し、非難して生きている。そのことに耳を傾けなくてはならない。すべては私たちの中にあり、私たちの中で間違いなくに生きているのだ」と語っています。

あさか大師ではこれを新しい視点でとらえ、「人生を変える先祖供養」として提唱しています。一ケ月わずか2000円で、毎日、夫婦の父母四家(独身者は二家)への秘法が受けられます。入退は自由で、檀家制度はありません。遠方の方には郵送します。ご希望の方はホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。

10月の伝道掲示

令和7年10月3日

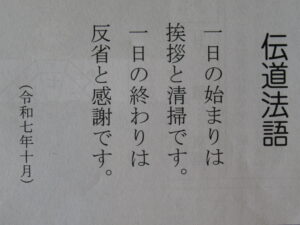

10月の伝道掲示です(写真)。平凡でありながら、人生における最も大切な心がけです。

1日の始まりは家庭でも職場でも、まずは挨拶です。「近ごろの若者は挨拶もできない」という人がいますが、では自分がご主人や奥様と、そして家族の間で、朝の挨拶をしているでしょうか。明るい職場とは、みんなで明るい挨拶を交わしているところです。

また人間関係のトラブルは、挨拶がないから始まるのです。お世話になったのに御礼も言わない、迷惑をかけたのにお詫びもしないでは、必ずトラブルになります。世の中のトラブルを見れば、その発端はこの一点に尽きるのです。

また、汚れたから清掃をするのではありません。人は環境と条件で変わります。気持ちをリフレッシュし、心を正すためには清掃をすることです。お寺では汚れていなくても、毎日、清掃をします。それは心の修行は、身辺を整えることで心が整えられるからです。

1日の終わりに反省がなければ、何の進歩もありません。人は迷惑をかけまいと思っても、必ず誰かに迷惑をかけて生きています。その謙虚な気持ちを忘れずに反省をする人は、常に進歩を遂げることができるのです。

そして、自分が出会った人に対して、感謝を忘れません。人は誰かの世話にならなければ、生きてはいけないからです。人生の幸せとは唯一、「ありがとう」という感謝によって味わえるものと知りましょう。

10月の強運者

令和7年10月2日

10月8日~11月6日までが暦法での10月となります。西が五黄殺、東が暗剣殺、東南が月破となります(写真・下が北となり、一般の地図とは逆になります)。

10月の強運者は一位が四緑木星、二位が七赤金星、三位が二黒土星です。一白金星は上昇の運ですが、暗剣殺が付きますので、何ごとも慎重に進める必要があります。

四緑の人はこれまでの努力が報われ、実りが得られます。凶神も付かないので、実力を発揮して、成果を得ましょう。キーポイントは目上関係です。上司や先輩との円満な対応が、強運を得ます。気配りを忘れてはなりません。

七赤の人は運気が盛んで、大きな飛躍が望めましょう。ただし分離作用があるので、不和・離別の象意を伴います。対立や口論を避け、和合を第一に心がける必要があります。知性をみがき、節度をもって接しましょう。

二黒の人は月破(凶神)を伴いますが、勢いのある運気で進展が望めます。また、身辺の問題を解決する好機でもあります。お世話になれば御礼を、ご迷惑をかければお詫びを、それぞれスグにする心がけが大切です。

そのほかの人はホームページの「今月の運勢」をご覧ください。盛運の時は大いに前進し、衰運の時は身辺の整理が大切です。だから、衰運こそは開運のチャンスと思いましょう。何ごとも準備と根回しが大切だということです。

孔雀明王への祈り

令和7年9月29日

私は毎朝、弘法大師(お大師さま)と光明真言(先祖供養)の行法に励み、午前11時半にはお護摩を修しています。そのほか鎮宅霊符神や八大龍王と共に、孔雀明王への祈りも欠かしません(写真)。この孔雀明王への祈りは、コロナ禍とウクライナ戦争の終息を願って、個人的に始めたものです。

一般に「明王」と呼ばれるご尊像は、不動明王や愛染明王のように怖い忿怒形をしています。ところが、孔雀明王は観音さまのようなやさしい菩薩形です。これは人間の煩悩を形相で威圧するのではなく、その秘奥の明呪(真言の威力)が最も優れているという意味での〝明王〟だからです。特に邪悪な苦しみを取り除くという誓願から、「救邪苦」と表記されることにも納得されましょう。

それだけに、この最強の法を知る真言行者はめったにいません。悪用されてはならないからです。私も孔雀明王の伝授を希望する僧侶がいても、その法器をよく選ぶよう自戒しています。

実は、孔雀明王に関心を持つ人は意外に多く、私のブログを読んでお訪ねくださった方々がありました。まさに、現代は末法の時代という実感があるのでしょう。人間の邪悪な煩悩を毒蛇にたとえ、その毒蛇を食する孔雀に乗るお姿も、そのご誓願を示しているからにほかなりません。

相性の吉凶とは

令和7年9月27日

相性がいいからといって、何もかもうまく行くはずはありません。逆に相性が悪いからといって、何かもうまく行かないはずはありません。これが人間関係の微妙なところで、夫婦の相性などは、その代表です。

よく夫婦ゲンカをするとか、さんざん悪口を言い合っているとかいっても、うかつに、「別れた方がいいですよ」などとは言わないことです。夫婦ゲンカは犬も食いません。そこが人生を共に過ごした、夫婦間の〝おもろい〟ところです。気をつけねばなりません。

それでも、相性という対人関係が、確かに存在することもまた事実です。どうしてもソリが合わないという相手は、必ずいるものです。私がよく用いるのは九星気学です。ただし、本命だけでは単純過ぎます。本命・月命・日命の相互関係から、相性吉が何パーセント、相性凶が何パーセントとするのが正しいからです。つまり、百パーセント相性がいいということはないということです。

それから相性で役立つのは『宿曜経』による、密教占星術です。特に〈三・九の法〉は威力を発揮します。私は日の吉凶も『宿曜経』で判断しますが、二十七宿と二十八宿があり、「どちらが正しいのでしょうか」という質問をよく受けます。

実は、お大師様が請来したのは古法の二十七宿です。平安末の写本が同志社大学にありますが、同じく二十七宿で、インド伝来のものです(写真はデータベース製本)。

心ある研究者や、実際に鑑定されている占術家はみな、二十七宿と心得ましょう。あさか大師でお渡ししている『開運暦』も、二十七宿を選んでいます。日の吉凶をみる時に活用してください。

彼岸花の妖艶

令和7年9月25日

あさか大師桜並木の下に〈彼岸花〉が群生し、その妖艶な姿がお参りの皆様を楽しませています(写真)。

「曼珠沙華」という別名もありますが、これは仏典に由来するサンスクリット語で「天上の赤い花」という意味です。かつては「死人花」「地獄花」などとまで呼ばれ、お墓の花と見なされていました。また茶花や生け花でも〝禁花〟とされ、これを用いることはありませんでした。

ところが今や群生地は人気の的で、たくさんの人々が集まります。特に本県・日高市の〈巾着田〉は〈曼珠沙華まつり〉が催され、約30万人が訪れます。たしかに、秋の野山に咲きほこる真っ赤な花は美しく、元気を与えられ、お彼岸にもふさわしい姿です。

まだまだ残暑が続いていますが、朝晩は涼やかな風が吹き、秋らしくなってまいりました。今日は真っ青な空に、赤い花がよく似合います。

突き抜けて 天上の紺 曼珠沙華(山口誓子)

まばゆい浄土と化す

令和7年9月23日

あさか大師では本日午後1時より、秋彼岸会法要を勤修しました。たくさんの皆様がお参りしてお大師様に真心を捧げ、先祖供養のために読経をしました(写真)。

堂内は光明真言の波動が遍満し、まばゆい浄土と化しました。お塔婆からは陽炎のように光が上昇し、お灯明が随喜の輝きを発しました。このような法要を共に修せることは、得がたい法縁です。ただただ、お大師様はありがたいと思うばかりです。

お経も真言も、決してこの場かぎりのものではありません。この一字一句が功徳となって法界となり、共に祈る方々の体にも心にも残ります。お腹の赤ちゃんもその功徳を受けて、丈夫に育ちます。体調の悪い方も、元気を取りもどします。

私たちは自分ひとりの力はわずかですが、この祈りが家族のため、日本のため、世界のためとなることを信じて疑いません。皆様のご先祖をはじめ、三界万霊のすべてが救われるからです。

さらに多くの皆様が、この祈りを共にすることを念じています。「人生を変える先祖供養」をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。

金運宝珠護摩の法益

令和7年9月21日

あさか大師では本日11時半より、金運宝珠護摩が奉修され、大勢の皆様がお参りされました(写真)。また、お護摩に先立ち、前回のブログで紹介した、本多静六(明治時代の富豪。農林学者)のお話をしました。

私たちは金運というと、お金が入ることばかり考えますが、貯めることへの努力もまた金運であることを忘れてはなりません。正確にはお金が入ることが金運、お金が貯まることが財運で、いずれも大切です。

本多静六は現・埼玉県久喜市に生まれ、極貧の中で育ち、「貧しさからの脱出は人生の第一歩」と考えるようになりました。そして苦学して現・東大農学部に入学し、ドイツに留学してのち、東大助教授に任命されました。そして「四分の一貯金法」と称して、給料の四分の一をコツコツと貯蓄し、利子を投資し、波乱の末についに億万長者となりました。

今日の国立公園や日比谷公園・明治神宮等は彼の創案で、「公園の父」と呼ばれています。「万巻の書を読み、万里の道を行く」を貫いた彼は晩年、匿名で財産のほとんどを公共事業に寄付しました。生涯に376冊の著作をなし、八十七歳で他界しましたが、職業を道楽とした、あっぱれな人生というほかはありません。

金運宝珠護摩の浄炎を見つめつつ、この祈りに寄せるすべての皆様が金運と財運に恵まれることを念じました。お金のことをぬきにして人生を論じても、何の意味もありません。経済が安定せずして、心の安定は得られないからです。浄炎は堂内に遍満し、法益のパワーが皆様の背中を押しています。

お金をバカにする者は

令和7年9月19日

あさか大師では9月21日(日)午前11時半より、大師縁日護摩を兼ねて「金運宝珠護摩」が奉修されます。

お金に対する正しい認識を持ち、金運増大を祈りましょう。ご参詣の方には〈金運銭〉を差し上げます(写真)。お財布に入れて、如意宝珠のご加護を仰いでください。遠方の方は同時祈願をしつつ、感応道交してパワーをいただいてください。

お金に対して、私たちは真剣に、謙虚に、そして感謝を込めておつき合いをせねばなりません。人生の大切なパートナーだからです。

明治時代の富豪で偉大な農林学者であり、「公園の父」と呼ばれた本多静六は、「経済の自立がなければ、精神の自立はあり得ない」といい、さらに「お金をバカにする者は、お金にバカにされる」とまでいい切っています。

お金があるからといって、それだけで幸せにはなれません。しかし、お金がなければ幸せとはいえません。だから、「衣食足りて礼節を知る」というのです。これは中国の春秋時代の古典、『管子』の中の名言です。

当日は如意宝珠のお護摩によって、金運の功徳が堂内に遍満します。皆様のお参りを歓迎いたします。遠方の皆様も共に祈りましょう。