山路天酬法話ブログ

最強の先祖供養

令和8年1月30日

あさか大師では1月31日(土)・2月1日(日)午後1時より、総回向法要(先祖供養)が勤修されます(写真は回向殿)。

この総回向は、単なる法要ではありません。私が毎日修する光明真言法と、全国の弟子僧による念誦と、ご信徒による祈りとが融合した最強の先祖供養です。私は毎日この行法を修し、弟子僧の念誦は300万遍を越え、ご信徒も共に読経や真言を唱えます。

形式的な行事ではありません。この真剣さがなければ、「人生を変える先祖供養」にはならないからです。弘法大師の末徒として、この時代にふさわしい、できる限りの先祖供養に励んでいます。

*この先祖供養に参加をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。檀家制度はありません。この先祖供養を信じる方々の集いです。一ケ月の供養料は2000円で、遠方の皆様には郵送します。人生における最も大切な投資です。

2月の強運者

令和8年1月28日

2月4日(立春)~3月4日までが暦法での2月となり、令和8年に変わります。八白土星が中宮で、西南が五黄殺・月破、東北が暗剣殺となりますので、この方位には注意が必要です。(写真・北が下となり、一般の地図とは逆になります)。

2月の強運者は一位が七赤金星、二位が一白水星、三位が九紫火星です。

七赤の人は自分(金星)が巽宮(木星)を剋しますので、疲れは覚えても希望が叶います。根気強く進んで、協力者を求めましょう。知性と誠実な歩みが大切です。また、遠方からの人や情報に吉運があります。

一白の人は自分(水星)が兌宮(金星)に生かされ、エネルギッシュに進めます。人づき合いが広がり、人脈が増えましょう。散財に注意し、口論を避け、明るく接することが大切です。

九紫の人は自分(火星)が乾宮(金星)を剋し、苦労はあっても達勢力があります。これまでの努力を実らせましょう。上司や先輩への配慮を怠らず、引き立てを得ることが大切です。

なお、六白の人も九紫と同じくらいの強運です。スタート台に立って、力強く進みましょう。そのほかの人はホームページの「今月の運勢」をご覧ください。

一仏二明王

令和8年1月26日

あさか大師では本尊としてお大師様の御影(写真上)と共に、愛染明王(写真中)と不動明王(写真下)を両脇にお祀りし、これを「一仏二明王」と呼んでいます。そして、ここにはその御影に込められた深いご誓願があります。

すなわち、お大師様がその右手にお持ちの五鈷杵(法具)は金剛界・愛染明王を象徴し、左手にお持ちの念珠は胎蔵界・不動明王(の三昧のなわ)を象徴するからであります。そして、ご自身はその肉髻(頭上の突起)をして金胎不二の如意宝珠(大日如来)を表示し、自らが曼荼羅世界を統合するご誓願を表示しておられます。

したがって、お大師様を礼拝することは、金胎不二の大日如来を礼拝することになります。真言密教では「南無大日如来」とはお唱えせず、「南無大師遍照金剛」お唱えするのは、この意味です。

私はご祈祷における本尊として、また先祖供養における光明真言曼荼羅(大日如来)として、常にお大師様を礼拝しています。お大師様を学ぶことは、真言密教そのものを学ぶことであることを再認識せねばなりません。

高血圧への芳香

令和8年1月23日

花には薬効があることをご存じでしょうか。花を身辺に飾ることは心が癒されるばかりではなく、病気を治すパワーともなるのです。自然界の摂理がそのように働くことに、改めて驚嘆するほかはありません。

大寒波が日本列島を襲う中、花店をのぞくと、春咲きのフリージアが目につきます(写真)。剣状の葉が伸び、見るからにさわやかな黄花から、ハッカのような芳香が漂う姿は誰からも愛されましょう。そのほんのりとした芳香は交感神経を抑制し、高血圧を安定させる働きがあります。

だから、高血圧の人は、お部屋にフリージアを生けるとよいのです。また鼻づまりになった時、その芳香をかぐとスーと治ります。花にはこんな〝特技〟もあったのです。

かつて、八丈島の友人から大量のフリージアが届き、堂内に漂った芳香にみんなが癒された思い出があります。ささやかな機縁が、再生への一歩となることを忘れてはなりません。

「願いおき護摩木」のおすすめ

令和8年1月21日

あさか大師では毎日、お護摩が奉修されます。そこで、連日祈願の「願いおき護摩木」をおすすめしています(写真)。

特に病気・受験・事業等の祈願をする場合、5日間・10日間・30日間の願いおき護摩木が威力を発揮します。日付ごとの棚に入れておきますと、指定の期間中は毎日ご祈願を受けることができます。

なお、護摩木祈願は具体的に浄書するようお話しています。たとえば、受験であれば「〇〇大学受験合格」、病気の手術であれば「〇〇手術円満成就」といったようにします。つまり、お護摩札には表記できない願目を具体的に祈願するということです。

こうした配慮によって、お大師様への祈願が、より密接に届きます。護摩木祈願の心得としてください。

遠方の方はホームページの「お問合わせ」から、またはファックスでお申し込みください。係員が浄書し、指定日にご祈願できるようにいたします。護摩木は一本200円です。郵便振込用紙をお送りいたします。

続・新春の金運宝珠護摩

令和8年1月18日

本日午前11時半より、新春の「金運宝珠護摩」を奉修し、大勢の皆様が参拝しました(写真)。そして、遠方の皆様も同時祈念にて祈りを融合させました。

あさか大師でご祈願をなさる皆様は、お護摩に投じる「護摩木(願いごとを書く木札)」を書きますので、その場でお供えのすべてが修されました。如意宝珠の浄炎は煌々として遍満し、光のパワーとなって堂内を巡りました。

この勝縁が、皆様の金運増大の法益となることを願ってやみません。来月もまた、ぜひご参拝ください。

新春の金運宝珠護摩

令和8年1月15日

あさか大師では1月18日(日)午前11時半より、新春の「金運宝珠護摩」を奉修します。ご参詣の方には〈金運銭〉を差し上げますので、お財布に入れて金運増大をを祈りましょう(写真)。遠方の皆様は同時祈念によって、感応道交をはかりましょう。

明治時代の富豪で偉大な農林学者であり、「公園の父」とまで呼ばれた本多静六(日本の国立公園は彼によって設立されました)は、「経済の自立がなければ、精神の自立はあり得ない」と言い、さらに「お金をバカにする者は、お金にバカにされる」とまで喝破しています。

お金があるからといって、それだけでは幸せにはなれません。しかし、お金がなければ、幸せとはいえません。だから、「衣食足りて礼節を知る(中国の古典『菅子』の名言)」というのです。

私たちはお金に対して正しい見識を持ち、自分への評価と考えねばなりません。お金は汚いものではなく、お金持ちがみな悪いわけでもありません。理不尽でも、不平等でもありません。自分の能力と徳に応じて、正確に評価されます。

だから、悪事やギャンブルによって得たお金は、一時的に所持しても必ず失います。何も与えずして得れば、その分の〝つぐない〟をせねばなりません。だから、「悪銭身につかず」というのです。

この金運宝珠護摩は、自分の評価を引き上げるために、如意宝珠のパワーをいただくものです。しっかりと祈り、新春のスタートを切りましょう。

直系と傍系と水子と

令和8年1月14日

あさか大師の先祖供養は毎日、自分のルーツである父母両家にお導師が直接アプローチします。しかも、父母両家の直系(つまり先祖代々)ばかりではありません。私たちには叔父叔母がいて、幼いころから世話になった方も多いはずです。直系の先祖代々はもちろんですが、傍系(私は先亡と呼びます)である叔父叔母はあの世に往っても関わりを持つのです。

また、どの家にも、必ず水子がいます。水子は名前もお骨も位牌もお墓もない、最も不幸な生命です。その水子が、両親と幸せに過ごしている自分の兄弟をうらやましく思わないはずがありません。

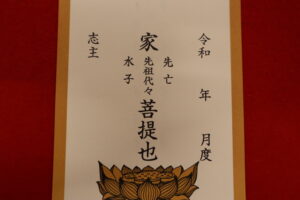

したがって、先祖供養は直系の先祖代々と共に、傍系の先亡、そして水子の三本立てで修する必要があります。あさか大師の先祖供養はこの理念をもとに、毎日の先祖供養を修しています。(写真)。

*この先祖供養をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。父母両家の先祖代々(直系)・先亡(傍系)・水子の供養をお導師が毎日修して、供養料は一ケ月2000円です。ささやかにして、人生への最も大切な投資となります。遠方の方には郵送します。全国から多くの皆様が参加し、「人生を変える先祖供養」と呼んでいます。

続・今年初の総回向

令和8年1月11日

あさか大師では昨日と今日の午後1時、今年初の総回向(先祖供養)を勤修しました。新春護摩の参詣も多い中、善男善女が集って、お導師や僧侶と共に読経しました(写真)。

この世とあの世は一体です。あの世のフィルムが、光によってスクリーンに映った姿がこの世です。だから、この世を「現世(うつしよ)」と呼ぶのです。私たちはこの世とあの世を、共に生きていると私は考えています。

だから、あの世の幸せなくして、この世の幸せはありません。この総回向が近づくと、あの世の人たちがたくさん集う様相がわかります。それは、この世の人たちが、この総回向に集う姿となって現われるのです。

そして、お導師や僧侶との読経が一体となって融合する時、音律が連なり、灯明がゆらぎ、夢のような浄土となるのです。

*あさか大師の先祖供養をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。自分のルーツである父母両家をお導師が毎日修して、一ケ月2000円です。ささやかにして、人生への最も大切な投資となります。遠方の方には郵送します。全国から多くの皆様が、この「人生を変える先祖供養」に参加しています。

今年初の総回向

令和8年1月8日

あさか大師では1月10日(土)・11日(日)の午後1時より、今年初の総回向法要(先祖供養)を勤修いたします。光明真言曼荼羅(写真)を本尊として、ご自分のルーツにアプローチする「人生を変える先祖供養」として知られるようになりました。

ご自分のルーツとは父母の両家を意味します。先祖供養といいますと、一般には父方が中心になりますが、母系供養を忘れてはなりません。特に男性は、母方の影響を大きく受けやすいからです。

男性にとって母親こそは、この世で出会った最初の女性です。母親とその家系が、大きく関わっていることは間違いありません。いわゆる「マザコン」とは、実はほとんどの男性に当てはまることなのです。

逆に女性は、父方の影響を大きく受けます。女性にとって父親こそは、この世で出会った最初の男性です。父親とその家系との関係が、女性の結婚運を決定することは間違いありません。父親を尊敬し、円満な関係にある女性は決まっていい夫に恵まれます。

このお話は結果論ではなく、今後の人生に対する反省や持戒として、前向きに考えねばなりません。先祖供養とは、単なる死者への回向ではなからです。自分自身のルーツであることを、改めて考えていただきたいと思っています。

*あさか大師の先祖供養をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。父母の両家をお導師が毎日修して、供養料は一ケ月2000円です。ささやかにして、人生への最も大切な投資となります。遠方の方には郵送します。全国から、多くの皆様が参加しています。