続・先祖供養のレベル

令和7年7月30日

あさか大師の先祖供養は、さらに精魂を込めます。

私は毎朝、光明真言の秘法を修し、その功徳が全国のご信徒に及ぶよう回向しています。しかし、それだけではないのです。各地の弟子僧もまた毎日、光明真言曼荼羅(写真)を観想しつつ念誦を重ね、月ごとにその念誦数を報告することにしています。

現在その数、すでに200万遍を超えました。私はこれを「光明真言ネットワーク」と呼称して、そのレベルの高さを自負しています。先祖供養にここまで精魂を込めているお寺はほかにありません。

実は最近、多くの占い師の方、また霊能者の方が、「先祖供養をするなら、あさか大師にお願いしなさい」といってご紹介くださいます。みな、私と一面識もない方ばかりです。これは、こうした一連の努力が、大きな霊験となって浮上したからに違いありません。

一ケ月2000円の供養料はいわば、ご自分の人生への投資です。そして、人生の宝です。眼に見える資産ではありませんが、何よりも尊い人生の宝です。しかも、人生を変える力でもあります。ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。そして、全国にこの功徳を顕現してください。

先祖供養のレベル

令和7年7月28日

先祖供養にもレベルの違いがあります。

「先祖を大切にしています」とか、「お墓参りを欠かしません」といった考えも、ちろん大切です。しかし、「人生を変える先祖供養」として望むなら、これだけでは足りません。そこで、私がいつもお話しているポイントを列記しましょう。

①毎日欠かさず継続すること。命日の法事、お盆・お彼岸はこの国の立派な風習ですが、それだけでは人生を変える力にはなりません。毎日コツコツと続けることで、不思議な力が生まれるからです。

②プロの祈りと融合させること。真言密教のお導師は単にお経や真言を唱えているだけではありません。弘法大師の秘法を修して、直接に本尊様を迎え、供養をしてその功徳を回向するのです。ご自分だけの祈りとは、格段の差が生じます。

③父母の両家を供養すること。どなたにも必ず父母があり、その両家(直系)の血を受け継いでいます。母系供養が大切なのは、当然のことです。そして、あの世の姿がこの世に現われます。だから、この世を「現世」といいます。人はこの世とあの世を、共に生きているからです。

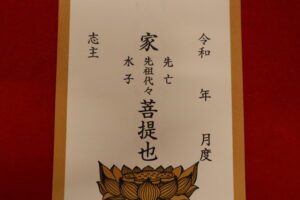

④叔父叔母(傍系)と水子の供養も合わせること。叔父叔母とは直接に血のつながりはありません。しかし、霊的なつながりは切れません。また、どの家系にも必ず水子がいます。あさか大師では先祖代々(直系)・先亡(傍系)・水子の供養が、一つのお札(供養紙)で修せます(写真)。

ご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。供養料は一ケ月2000円です。遠方の方は郵送します。皆様には特に、難しい作法はありません。

男の宝石

令和7年7月25日

硯こそは男の宝石です。なぜなら、筆硯紙墨を「文房四宝」と呼び、硯は教養の宝石とされるからです。そして、男の教養はその上手さはともかく、書の筆跡にその品格が顕現するからです。

私は特に名品を愛玩しているわけではありませんが、高校生の頃からバイトをしては文房四宝を求めたものでした(写真・左は朱墨用の磁器硯)。そして、お大師様を慕い、その筆跡もよく練習しました。

明治の西郷隆盛(南洲)・勝海舟・副島種臣(蒼海)には及ばずとも、昭和までの政治家は達筆でした。たとえば岸信介・佐藤栄作兄弟は常に写経を怠らず、立派な書を残しています。田中角栄の色紙も立派でした。作家では島崎藤村・川端康成・松本清張などに、画家では安田靫彦・熊谷守一・棟方志功・中川一政などに感動します。

ところが、平成からは瞠目するような筆跡を残す方がいません。政治家にも、作家にも、画家にもいません。そして、残念ながら僧侶の中にすら少なくなりました。昭和の各派の管長様は、その色紙を見ても、さすがだと思ったものでした。

私はせめて、宗門の大学ぐらいは書道の授業を設け、後進の指導をしていただきたいと思っています。特に真言宗の方は、宗祖のお大師様が日本書道史の最高峰であることを忘れてはならないと思っています。

仏さまの花

令和7年7月23日

ご信徒の方より、蓮の花を頂戴したので、古い経筒(写経を土中に埋葬する容器)に挿してみました(写真)。

いわゆる、「花の王」とされるのは牡丹です。花の大きさといい、壮麗さといい、たしかに牡丹は花の王です。しかし、その姿にはまだ執着があり、いかにも「私、きれいでしょう!」という主張があります。

しかし、仏さまがその台座として蓮の花を選ばれたのは、悟りの異次元に咲くからではないでしょうか。蓮には執着のない解脱の妙境を感じます。そこには執着もなければ、主張もありません。それでいて、至高の存在感があります。

私も蓮を育てていた時期がありますので、早朝に咲く頃、そっと近づいたものでした。蓮こそは、仏さまの花です。

金運パワーの遍満

令和7年7月20日

本日、あさか大師では金運宝珠護摩が奉修され、炎暑にもかかわらず大勢の皆様が参詣しました。中には、甲府からわざわざお越しになった方もいらっしゃいます。そして、如意宝珠の金運パワーが遍満する中、その功徳をいただきました(写真)。

あさか大師では僧侶だけが勤行するのではなく、参詣者もいっしょにお唱えします。それによって真言の威力がいっそう増大し、堂内が法界の浄土に変ずるからです。

私は「吉報がありましたら、ぜひお知らせください」とお話していますが、さっそくご報告を寄せられた方もおりました。こうした言葉は「言霊」となって、堂内に残ります。そして、その言霊がまた次の吉報を呼ぶのです。

皆様も吉報がありましたら、ぜひお知らせください。それも言霊の布施となって功徳を呼びます。

金運宝珠護摩への祈願

令和7年7月18日

あさか大師では7月20日(日)午前11時半から金運宝珠護摩を奉修します。お参りの方には〈金運銭〉を差し上げますので、お財布に入れてご加護をいただいてください。遠方の方は同時刻にいっしょに祈り、そのパワーをいただいてください。

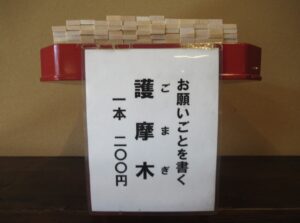

また、護摩木祈願は早めにお越しになり、祈りを込めて浄書しましょう。物価が高騰し、護摩木の祈願料も値上がりしています。ほとんどのお寺が300円~500円です。1000円以上のところもあります。

あさか大師でも値上げを検討しましたが、200円に留めることになりました(写真)。皆様が暑い中をわざわざお越しになり、熱心にご祈願をなさるお姿を拝見して決意しました。遠方の方も、郵便やメールでお申込みください。

金運宝珠護摩は皆様がお金の神様に好かれ、社会に自分の持つ能力を与え、金運のご加護を仰ぐものです。そのためにも、お金に対する偏見を捨て、お金を正しく理解してほしいのです。お金を汚いものとか、お金持ちは悪い人だといった偏見を持つかぎり、金運は決して上昇しません。皆様もお金に好かれ、また自らもお金を好きになってほしいと願っています。

お大師様への敬慕

令和7年7月15日

私は十六歳の折、高校の書道教科書でお大師様の筆跡に接し、身がふるえるほどに感動しました。そして、真言密教の僧侶になろうと決心しました。したがって、お大師様の書に対しては、何よりも関心をもって過ごして来ました。

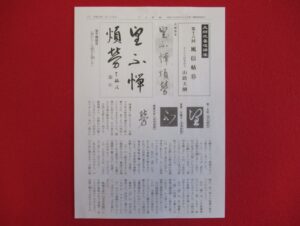

二十代で僧侶になってからも、学ぶことはたくさんありましたが、常に書道のことが念頭にあったことは、確かだったと思います。そこで、一昨年6月より真言宗の伝灯機関紙『六大新報』に、「大師流書道講座」をライフワークとして連載を開始しました(写真)。

現代の真言宗僧侶は大学で専門コースを学んでも、書道に専念することはありません。梵字の授業はあっても、宗祖の書を習うことがないのです。昔の旧制・高野山中学(現・高野山高校)ではお大師様の書を渡され、徹底的に習いました。だから、皆さん書がお上手でした。

そもそも、お坊さんとはお経を上手に唱え、書が上手である人だったのです。「うちの和尚さんは字がうまい」が檀家さんの自慢でした。その筆跡を見て、檀家さんは尊敬したのです。葬儀の位牌も法要の塔婆も、それぞれに上手でした。

ところが、今は葬儀の位牌も法要の塔婆も、ほとんどがパソコンです。私も依頼されれば葬儀もしますが、火葬場で見る位牌は、みなパソコンでした。これでは檀家制度が持続するはずがありません。お寺の存続に関わる問題です。

私は宗門の僧侶の方々に、自分のこの熱い想いを伝えたいのです。お大師様は日本書道史の最高峰です。東晋の書聖・王羲之に並ぶほどの書家は、ほかにはいません。この至高の宗祖を持ちながら、いったい何をしているのでしょうか。僧侶が学ぶべきは、まずはお経と書なのです。

続々・すべての教えが行き着くもの

令和7年7月12日

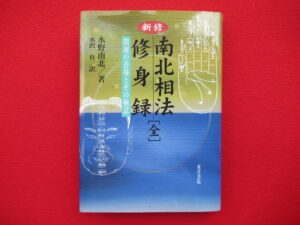

江戸時代の後期、水野南北という観相学(人相などによって運命を観る学術)の大家がいました。この方の観相は単なる人相を見るだけではなく、食を慎む「節食開運法」に特徴があります。その著「南北相法修身録」(写真は東洋書院刊)は相法の解説はもちろんでありますが、人が長命福寿であるか否かは食にありと主張しています。

その大要を三つだけ述べておきましょう、

①一生に食べる分量は天運であり、その分限が尽きれば寿命も尽きるのである。

②節食を心がければ、たとえ短命病身の相なれども長命を得ることができる。

③物を大切になし、施しをして徳を積めば、悪因を脱して福寿を得ることができる。

この中でも、特に③はまさに仏教の布施の教えです。私が先祖供養や施餓鬼を開運法として提唱するのもこの意味です。毎日、無事に食事がとれる人ほど、感謝をしてご先祖や餓鬼界の霊に食を施さねばなりません。すべての教えは布施に行き着くからです。そして、布施が徳となって人生を変えるからです。

あさか大師の「人生を変える先祖供養」は月に2000円で、すばらしい布施の善行に参加できます。檀家制度はなく、入退も自由です。遠方の方は郵便でも可能です。先祖供養は正しい法流のお導師と共に、その祈りを融合させることが大切です。また、法外な供養料を要求する僧侶や霊能者に依頼してはなりません。ご希望の方はホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。

続・すべての教えが行き着くもの

令和7年7月9日

仏教では「六度(六波羅蜜)」の教えを大切にしています。六度とは布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六つの修行をいいます。布施とは与えること。持戒とは戒律を守ること。忍辱とは耐え忍ぶこと。精進とは一途に励むこと。禅定とは心を統一すること。智慧とは仏の教えを体得することです。

最初の教えが布施です。つまり、布施の心がないかぎり、以下の五つの教えを守ることはできないという意味です。私たちは何かを得るために生きていますが、得るためには、まず与えねばなりません。そして、やがては与えることそのものに喜びを感じるようになります。

与えること、布施の喜びを得るならば、以下の教えは自ずから身につきましょう。諸願成就のご祈願も、先祖供養も施餓鬼も、すべては布施に行き着くからです。自分が持つ何かを与えねば、自分を変え、人生を変えることはできません。

あさか大師では、お導師と僧侶とご信徒が一体となって読経します。これはお大師様と一体になって布施に励むということです(写真)。

そして、お大師様に向かって読経をするうちに、お大師様が私たちのために布施をしてくださっているような境地になります。人生を変える境地です。

この「人生を変える先祖供養」をご希望の方は、ホームページの「お問合わせ」からご連絡ください。遠方の方でも、郵送で参加できます。お大師様の正しい法流で、ともに励みましょう。

すべての教えが行き着くもの

令和7年7月6日

あさか大師では昨日と今日、月初めの総回向(先祖供養)を兼ねて、盂蘭盆施餓鬼会の法要を勤修しました。大勢の皆様が参集し、僧侶と共に読経をしました(写真)。

盂蘭盆会と施餓鬼会は本来は別のものですが、日本では夏の寺院行事として定着しています。なぜなら、いずれも布施の功徳を讃え、布施の大切さを教えるものだからです。布施はもちろん、僧侶への「お布施」にかぎりません。先祖供養も盂蘭盆も施餓鬼も、結局は布施であるということです。

人生に大切な教えはたくさんありますが、最も大切なことは与えることです。与えなければ得られませんし、与えることで大きな喜びを得ることを、私たちの魂は知っているからです。すべての教えとは、布施に行き着くことを知らねばなりません。

法要の最後には全員で、施餓鬼のご真言をお唱えしました。ご真言が遍満するや、浄飯も水も天上の糧となり、乳水となって甘露の妙味に変じたのであります。